Saepe in periculis

Note in tema di persona e comunità

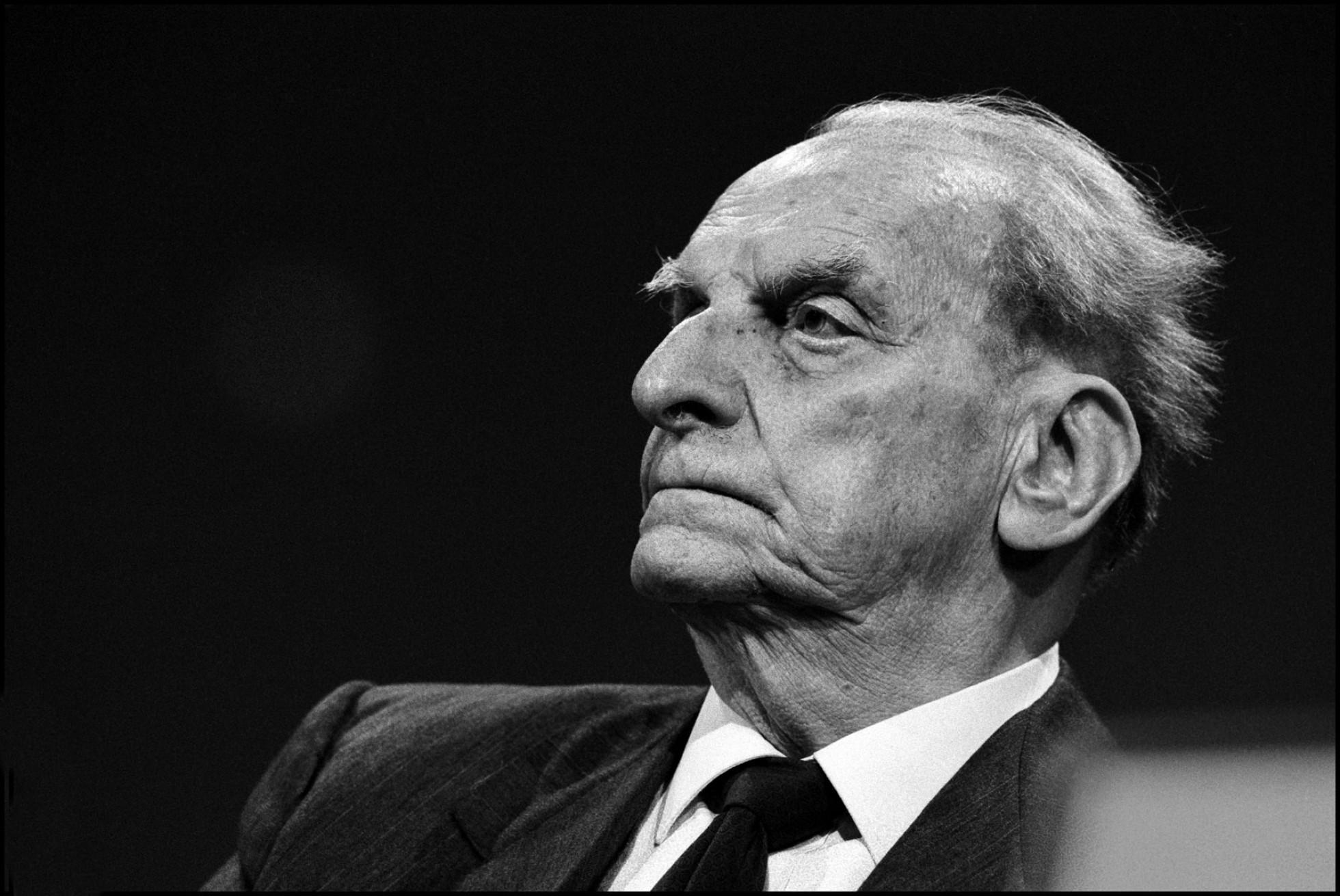

di Marco Dell’Utri

Il distanziamento e l’isolamento forzati, imposti dal controllo del rischio epidemico, rivelano il volto violento del diritto e, insieme, nuove forme o visioni della socialità.

Il saggio propone una rilettura del rapporto tra il potere e le libertà individuali, seguendo schemi propri del discorso biopolitico, sullo sfondo dello spazio e dei limiti costituzionali.

Sommario - 1. Controllo epidemico e isolamento forzato: il volto violento del diritto. - 2. Diritto e paradigma immunitario: salvezza e giustizia della forza. - 3. Stato di eccezione, biopolitica e sovranità della persona. - 4. Lo spazio costituzionale. Costruzione della persona e fede nel diritto.

1. Controllo epidemico e isolamento forzato: il volto violento del diritto. - «Saepe in periculis … periculis in civitate, periculis in solitudine».[1] I provvedimenti assunti dal governo per la difesa della collettività dalla diffusione del virus COVID-19, in assenza di adeguati presidi di carattere farmacologico o di altre specifiche terapie preventive, hanno drasticamente imposto (salve le specifiche necessità) la chiusura di tutti i luoghi aperti al pubblico, il divieto di circolare senza adeguata giustificazione, la permanenza domiciliare.[2]

Allo scopo di impedire l’ulteriore propagazione dell’epidemia, attraverso il distanziamento e l’isolamento forzato dei corpi, la disciplina giuridica si piega all’estrema misura dell’interdetto del contatto ravvicinato tra le persone, secondando le ferme indicazioni degli esperti biomedici: avvicinarsi o toccarsi, in ambito pubblico, è giuridicamente proibito.

L’immagine indotta dalle misure del governo suggerisce una singolare inversione di quel ‘capovolgimento del timore d’essere toccati’ descritto in Massa e potere da Elias Canetti.

Nel paragrafo d’esordio di Massa e potere, nota Canetti: «nulla l’uomo teme di più che essere toccato dall’ignoto. Vogliamo vedere ciò che si protende dietro di noi: vogliamo conoscerlo o almeno classificarlo. Dovunque, l’uomo evita di essere toccato da ciò che gli è estraneo. Di notte o in qualsiasi tenebra il timore suscitato dall’essere toccati inaspettatamente può crescere fino al panico. Neppure i vestiti garantiscono sufficiente sicurezza; è talmente facile strapparli, e penetrare fino alla carne nuda, liscia, indifesa dell’aggredito. Tutte le distanze che gli uomini hanno creato intorno a sé sono dettate dal timore di essere toccati. Ci si chiude nelle case, in cui nessuno può entrare; solo là ci si sente relativamente al sicuro […]. La ripugnanza d’essere toccati non ci abbandona neppure quando andiamo tra la gente. Il modo in cui ci muoviamo per la strada, fra molte persone, al ristorante, in treno, in autobus, è dettato da quel timore. Anche là dove ci troviamo vicinissimi agli altri, in grado di osservarli e di studiarli bene, evitiamo per quanto ci è possibile di toccarli. Se facciamo l’opposto, vuol dire che abbiamo trovato piacere in qualcuno: nostra è quindi l’iniziativa di avvicinarci a lui. La prontezza con cui gli uni si scusano se ci toccano involontariamente, la tensione con cui attendiamo quella giustificazione, la reazione violenta e a volte aggressiva se essa non giunge, il disgusto e l’odio che proviamo per il ‘malfattore’ – anche se non possiamo affatto essere certi che sia stato lui – tutto questo groviglio di reazioni psichiche intorno all’essere toccati da qualcosa di estraneo, nella loro labilità e suscettibilità estreme, ci conferma che si tratta qui di qualcosa di molto profondo, sempre desto e sempre insidioso: di qualcosa che non lascia più l’uomo da quando egli ha stabilito i confini della sua stessa persona. Anche il sonno, durante il quale le difese sono molto minori, può essere disturbato fin troppo facilmente da un timore di questo tipo.

«Solo nella massa l’uomo può essere liberato dal timore di essere toccato. Essa è l’unica situazione in cui tale timore si capovolge nel suo opposto. È necessario per questo la massa densa, in cui corpo si addossa a corpo, una massa densa anche nella sua costituzione psichica, proprio perché non si bada a chi ‘ci sta addosso’. Dal momento in cui ci abbandoniamo alla massa, non temiamo d’esserne toccati. Nel caso migliore, si è tutti uguali. Le differenze non contano più, neppure quella di sesso. Chiunque ci venga addosso è uguale a noi. Lo sentiamo come ci sentiamo noi stessi. D’improvviso, poi, sembra che tutto accada all’interno di un unico corpo. Forse è questa una delle ragioni per cui la massa cerca di stringersi così fitta: essa vuole liberarsi il più compiutamente possibile del timore dei singoli di essere toccati. Quanto più gli uomini si serrano disperatamente gli uni agli altri, tanto più sono certi di non aver paura l’uno dell’altro. Questo capovolgimento del timore d’essere toccati è peculiare della massa».[3]

La riflessione di Canetti – per lungo tempo suggestionata dall’esperienza della partecipazione politica, e ad oggi ancora preziosa (secondo l’interpretazione ‘positiva’ del fenomeno) nell’analisi dei raduni musicali giovanili o del tifo calcistico organizzato – guarda alla dimensione collettiva della massa, e alla fusione in questa dell’individuale, come a una forma istintiva di protezione dalle insidie dell’ignoto: il corpo unico della massa affranca il singolo da ogni angoscia di annientamento, secondo un meccanismo d’indole vagamente mistica.

Quando tuttavia il pericolo si insinua all’interno della stessa struttura corporale della massa, tutti, singoli e massa, divengono improvvisamente esposti in modo indifferenziato all’angosciosa minaccia dell’oscurità.

L’indistinta confusione dei corpi non è più in grado di garantire il singolo; cessa di costituire la naturale nicchia protettiva dal timore d’essere toccati.

E’ allora che, per singolare paradosso, la regola giuridica assume la difesa della comunità attraverso l’imposizione formale proprio di quell’istintiva difesa ancestrale dal contatto tra i corpi. Nel farlo, tuttavia, assume la necessità di estendere l’interdetto a tutte le condotte potenzialmente suscettibili di favorire quel contatto, impedendo forzosamente l’apertura di tutti i luoghi di ritrovo e la stessa circolazione delle persone.

Con un gesto di apparente e paradossale violenza, la regola giuridica raggiunge l’estremo limite della sua stessa essenza ontologica, negando in radice, pena l’irrogazione di severe sanzioni, la possibilità stessa del rapporto umano.

2. Diritto e paradigma immunitario: salvezza e giustizia della forza. - Il carattere strutturalmente paradossale, non solo dell’estremo contingente appena rilevato, ma dell’intera esperienza giuridica in quanto tale, è alla radice dell’articolata riflessione condotta da Roberto Esposito nel saggio composto (con singolare coincidenza) nel segno dell’Immunitas.[4]

Il meccanismo di funzionamento del fenomeno giuridico viene ricondotto da Esposito al paradigma immunitario; uno schema che non limita il proprio orizzonte di senso alla sola esperienza biologica (dell’immunizzazione dell’organismo vivente dal contagio di una malattia), prestandosi a letture più complesse, anche di carattere sociale. «Che ad essere insidiato sia il corpo individuale da parte di una malattia diffusa, il corpo politico da parte di un’intrusione violenta o il corpo elettronico da parte di un messaggio deviante, ciò che resta costante è il luogo in cui si situa la minaccia: che è sempre quello del confine tra l’interno e l’esterno, il proprio e l’estraneo, l’individuale e il comune. Qualcuno o qualcosa penetra in un corpo – singolare o collettivo – e lo altera, lo trasforma, lo corrompe. Il termine che meglio si presta a rappresentare questa dinamica dissolutiva – proprio per la sua polivalenza semantica che lo colloca all’incrocio tra i linguaggi della biologia, del diritto, della politica e della comunicazione – è quello di ‘contagio’».

I dizionari latini ci insegnano che il sostantivo immunitas è un vocabolo privativo, che deriva il proprio senso da ciò che nega, o di cui risulta privo, vale a dire il munus. Se si esamina il significato prevalente di quest’ultimo termine, si ricava per contrasto quello dell’immunitas: rispetto all’ufficio, incarico, onere, dovere (anche nel senso di un dono da restituire), rappresentato dal munus. «Chi risulta muneribus vacuus, sine muneribus, sgravato, esonerato, ‘dispensato’ dal pensum di tributi o prestazioni nei confronti di altri. È immune chi non deve niente a nessuno secondo il doppio registro della vacatio e della excusatio: che si tratti di autonomia originaria o di sollevamento successivo da un debito precedentemente contratto, ciò che conta nella determinazione del concetto è l’esenzione dall’obbligo del munus – personale, fiscale o civile che sia». Quello di ‘immunità’, oltre che privativo, è anche un concetto essenzialmente comparativo: è la diversità rispetto alla condizione altrui, «al punto che si potrebbe ipotizzare che il vero antonimo di immunitas non sia il munus assente, bensì la communitas di coloro che, viceversa, se ne fanno portatori. Se la privazione, insomma, riguarda il munus, il punto di contrasto da cui l’immunità assume senso è il cum in cui esso si generalizza nella forma della communitas». Rispetto a tale generalità, l’immunità è una condizione di particolarità, di privilegio: che si riferisca ad un singolo o ad un collettivo, essa è sempre ‘propria’, nel senso specifico di ‘appartenente a qualcuno’, e dunque di ‘non comune’.[5]

Al campo semantico di prevalente connotazione giuridica occorre accostare, secondo Esposito, la descrizione del processo di immunizzazione propria dell’ambito semantico biomedico. Da questo punto di vista, per immunità deve intendersi la condizione di refrattarietà dell’organismo rispetto al pericolo di contrarre una malattia contagiosa. Con la scoperta del vaccino antivaioloso da parte di Jenner e poi con gli esperimenti di Pasteur e di Koch nasce la vera e propria batteriologia medica. Il passaggio rilevante è quello che conduce dall’immunità naturale all’immunità acquisita: l’idea di fondo è che una forma attenuata di infezione può proteggere da una più virulenta dello stesso tipo. Da qui la deduzione – comprovata dall’efficacia dei vari vaccini – che l’inoculazione di quantità non letali di virus stimola la formazione di anticorpi capaci di neutralizzarne anticipatamente le conseguenze patogene.

Il paradigma immunitario, prosegue Esposito, si presenta non in termini di azione, bensì di reazione – più che di una forza propria, si tratta di un contraccolpo, di una controforza, che impedisce a un’altra forza di manifestarsi. «Ciò significa che il meccanismo dell’immunità presuppone la presenza del male che deve contrastare. E ciò non solo nel senso che deriva da esso la propria necessità – è il rischio dell’infezione a giustificare la misura profilattica. Ma anche in quello, più impegnativo, che funziona precisamente attraverso il suo uso. Che riproduce in forma controllata il male da cui deve proteggere. […] Attraverso la protezione immunitaria la vita combatte ciò che la nega, ma secondo una strategia che non è quella della contrapposizione frontale, bensì dell’aggiramento e della neutralizzazione. Il male va contrastato – ma non tenendolo lontano dai propri confini. Al contrario includendolo all’interno di essi. La figura dialettica che così si delinea è quella di un’inclusione escludente o di un’esclusione mediante inclusione. Il veleno è vinto dall’organismo non quando è espulso al suo esterno, ma quando in qualche modo viene a far parte di esso. Lo si diceva: più che a un’affermazione, la logica immunitaria rimanda a una non-negazione, alla negazione di una negazione. Il negativo non soltanto sopravvive alla sua cura, ma ne costituisce la condizione di efficacia. È come se esso si sdoppiasse in due metà di cui l’una è necessaria al contenimento dell’altra – un negativo minore destinato a bloccare quello maggiore ma all’interno dello stesso linguaggio».

Per restare tale, la vita, deve piegarsi ad una forza estranea, se non ostile, che ne inibisce lo sviluppo. Incorporare un frammento di quel niente che vuole evitare – in realtà semplicemente differendolo. «Da qui il carattere strutturalmente aporetico della procedura immunitaria: non potendo raggiungere direttamente il proprio obiettivo, è costretta a perseguirlo rovesciato. Ma, così facendo, lo trattiene nell’orizzonte di senso del proprio opposto: può prolungare la vita solo facendole di continuo assaggiare la morte».

Trasferendo in ambito giuridico il paradigma immunitario così descritto, Esposito richiama il pensiero di Simone Weil là dove coglie il passaggio che dal diritto conduce alla forza, o meglio che fa della forza il presupposto, insieme logico e storico, del diritto. Il diritto è per natura dipendente dalla forza: qui si determina come un transito interno all’immunizzazione giuridica che sembra raddoppiarla: «per potere immunizzare la comunità dalle sue tendenze autodistruttive, il diritto ha bisogno di proteggere innanzitutto se stesso. Ma, secondo quella dialettica dell’immunità che abbiamo imparato a conoscere, può farlo solo affidandosi allo stesso principio che intende dominare – alla medesima forza che deve tenere a bada».

Sono distinguibili tre passaggi distinti e concatenati: 1) all’inizio è sempre un atto violento – giuridicamente infondato – a fondare il diritto[6]; 2) quest’ultimo, una volta istituito, tende ad escludere ogni altra violenza ad esso esterna; 3) ma tale esclusione non può essere effettuata che attraverso un’ulteriore violenza, non più istitutiva, bensì conservativa del potere statuito. Questo è, in ultima analisi, il diritto: una violenza alla violenza per il controllo della violenza.

«Il suo carattere immunitario nei confronti della comunità è fin troppo evidente: se anche l’esclusione della violenza esterna all’ordinamento legittimo si produce attraverso mezzi violenti – l’apparato di polizia o addirittura la pena di morte – ciò significa che il dispositivo giuridico funziona mediante l’assunzione della medesima sostanza da cui intende proteggere. E cos’è, del resto, l’esclusione di un esterno, se non la sua inclusione? Benjamin è molto chiaro in proposito. Della violenza esterna, il diritto non vuole eliminare la violenza, ma, appunto, l’‘esterno’ – cioè tradurla al suo interno».

Il tema della violenza, naturalmente, non esaurisce il profondo significato simbolico e culturale dell’esperienza giuridica.

In uno degli ultimi saggi dedicati al diritto, nel ‘rileggere’ un frammento[7] dei ‘Pensieri’ di Blaise Pascal, Jacques Derrida ha tentato di ordinare il rigore e il senso di quella riflessione: il frammento suggerisce che «quello che è giusto deve - ed è giusto - essere seguìto: seguìto di conseguenza, seguìto d’effetto, applicato, enforced; poi che ciò che è ‘il più forte’ deve ugualmente essere seguìto: di conseguenza, d’effetto ecc. Detto altrimenti, l’assioma comune è che il giusto e il più forte, il più giusto come il più forte devono essere seguiti. Ma questo ‘dover essere seguìto’ comune al giusto e al più forte, è ‘giusto’ in un caso, ‘necessario’ nell’altro: è giusto che ciò che è giusto sia seguìto [detto altrimenti, il concetto o l’idea del giusto, nel senso di giustizia, implica analiticamente e a priori che il giusto sia ‘seguìto’, enforced, ed è giusto - anche nel senso di giustezza - pensare così], è necessario che ciò che è il più forte sia seguìto (enforced).

«Pascal prosegue: “La giustizia scompaginata dalla forza è impotente [detto altrimenti, la giustizia non è la giustizia, non è resa se non ha la forza di essere enforced; una giustizia impotente non è una giustizia, nel senso del diritto]; la forza scompaginata dalla giustizia è tirannica. La giustizia senza forza viene contraddetta, perché ci sono sempre malvagi; la forza senza la giustizia viene riprovata. Bisogna dunque congiungere la giustizia e la forza; per fare in modo che quel che è giusto sia forte e che quel che è forte sia giusto”».[8]

‘Giustizia’, ‘diritto’ e ‘forza’ riannodano così, in un rapporto di reciproca implicazione, il legame che trascorre tra la legittimazione della forza (e quindi del ‘potere’ che ne costituisce l’espressione più saliente sul territorio dei rapporti politici) in base al diritto; e ancora di quest’ultimo in base alla giustizia. Per il mistico cristiano (se tale può qualificarsi la vocazione del giansenismo pascaliano), un potere che pretenda di legittimare l’imposizione di regole sulla base della sola forza (come valore in sé), svincolandone ‘programmaticamente’ la manifestazione da alcun nesso con il valore della ‘giustizia’, costituisce l’esempio più evidente dell’azione ‘arbitraria’ e ‘violenta’, della criminosa pretesa del tiranno.

Tornando al tema inizialmente introdotto, varrà concludere rilevando come la misura del divieto, giuridicamente sanzionato, dell’accostamento dei corpi, assuma, secondo il paradigma immunitario, la forma della violenza del diritto (che si autolegittima come forza secondo i propri canoni di giustizia) che si esercita per la salvezza della comunità. Il distanziamento forzato diviene – in quanto inclusione della violenza – il dispositivo immunitario a tutela del gruppo sociale, la dimensione simbolica del contributo individuale alla comune salvezza e, dunque, il gesto solidale per eccellenza.

3. Stato di eccezione, biopolitica e sovranità della persona. - L’emergenza sanitaria (implicata dalla minaccia radicale della vita della comunità) non sospende, né attenua, il tradizionale (necessario) rigore del discorso critico rivolto nei riguardi dell’istanza biopolitica.

Converrà interrogarsi fino a che punto il potere e il diritto che agiscano, secondo i propri canoni di giustizia, in esecuzione di paradigmi scientifici ordinati all’unico scopo della salvezza collettiva, consentono di escludere il riscontro di finalità che (almeno in apparenza) valgano a tradursi nel controllo o nello sfruttamento in chiave politica o economica dei ‘corpi docili’, secondo le preziose denunce di ascendenza foucaultiana.

Occorre non sottovalutare il carattere sottile o insidioso della sorveglianza democratica condotta in un contesto emergenziale, e stabilire con rigorosa nettezza i confini che separano il quadro dell’emergenza sanitaria dalla nozione che allude, secondo il tradizionale linguaggio, ai presupposti dello stato di eccezione.

Ai temi dello ‘stato di eccezione’, dell’infondatezza della legge e dei tratti essenzialmente violenti del diritto, si lega la riflessione di Giorgio Agamben, nei suoi scritti più sensibili alla lezione del pensiero tedesco del Novecento, e alla figura di Carl Schmitt in particolare.

Il recupero della teoria schmittiana dello ‘stato di eccezione’, e della connessa dottrina della sovranità, suggerisce ad Agamben l’idea della ‘decisione sovrana’ che, pur rimanendo ancora all’interno dell’ordine giuridico, vale ad annullare, o a sospendere, il vigore della norma giuridica, ponendosi in uno spazio - per l’appunto lo ‘stato di eccezione’ - ‘che non è (per riprendere l’immagine già incontrata a proposito del paradigma immunitario) né fuori né dentro’ quello che corrisponde alla norma annullata o sospesa. Il «sovrano sta fuori dell’ordine giuridico normalmente valido e tuttavia, appartiene ad esso, perché è responsabile per la decisione se la costituzione possa essere sospesa in toto».[9]

«Essere-fuori e, tuttavia, appartenere: questa è la struttura topologica dello stato di eccezione, e solo perché il sovrano, che decide sull’eccezione, è, in verità, logicamente definito nel suo essere da questa, può anch’esso essere definito dal suo ossimoro estasi-appartenenza».[10]

Lo stato di eccezione secondo la dottrina schmittiana rappresenta dunque un «campo di tensioni giuridiche, in cui un minimo di vigenza formale coincide con un massimo di applicazione reale e viceversa. Ma anche in questa zona estrema e, anzi, proprio in virtù di essa, i due elementi del diritto mostrano la loro intima coesione».[11]

Da un punto di vista tecnico, la prestazione specifica dello ‘stato di eccezione’ non dev’essere rinvenuta in una generica ‘confusione dei poteri’, bensì nell’isolamento della ‘forza di legge’ dalla ‘legge’. «Esso definisce uno ‘stato della legge’ in cui, da una parte, la norma vige, ma non si applica (non ha ‘forza’) e, dall’altro, atti che non hanno valore di legge ne acquistano la ‘forza’. […] Lo stato di eccezione è uno spazio anomico, in cui la posta in gioco è una forza-di-legge senza legge».[12]

L’esperienza istituzionale della Roma repubblicana e imperiale fornisce al discorso suggestioni concettuali e schemi esplicativi di rara limpidezza. La vicenda della ‘sospensione’ senatoriale del diritto in epoca repubblicana, con la conseguente proclamazione del c.d. iustitium[13], riconsegna, alla riflessione attuale, la nozione centrale dell’auctoritas patrum: «è noto che il termine che designava a Roma la prerogativa più propria del Senato non era, infatti, né imperium, né potestas, ma auctoritas».[14]

Nei casi estremi - cioè quelli che meglio la definiscono, se è vero che sono sempre l’eccezione e la situazione estrema a definire il carattere più proprio di un istituto giuridico – «l’auctoritas sembra agire come una forza che sospende la potestas dove essa aveva luogo e la riattiva dove essa non era più in vigore. Essa è un potere che sospende o riattiva il diritto, ma non vige formalmente come diritto». In tali casi, il potere di attivare o riattivare la potestas vacante non è un potere giuridico ricevuto dal popolo o da un magistrato, ma scaturisce immediatamente dalla condizione personale dei patres.

L’essenza dell’auctoritas – come potenza che può, insieme, ‘accordare la legittimità’ e ‘sospendere il diritto’ - esibisce il suo carattere più intimo proprio nel punto della sua massima inefficacia giuridica. Essa «è ciò che resta del diritto se si sospende integralmente il diritto».[15]

La dialettica di potestas e auctoritas – seguita nella profondità delle sue implicazioni storico-culturali - vale pertanto ad esprimere il rapporto di reciproca fondazione tra ‘diritto’ e ‘vita’, e dunque tra ‘diritto’ e ‘senso’ o, se si preferisce, tra diritto e ‘cultura’.[16]

Dallo specifico punto di vista evidenziato da Agamben, i sistemi giuridici dell’Occidente si presentano nella forma di una doppia struttura, formata da quei due elementi eterogenei e (tuttavia) coordinati: uno normativo e giuridico in senso stretto (la potestas) e uno anomico e metagiuridico, in cui si riassumono le istanze della ‘vita’, del ‘senso’, della ‘cultura’ (l’auctoritas).

L’elemento normativo «ha bisogno di quello anomico per potersi applicare, ma, d’altra parte, l’auctoritas può affermarsi solo in una relazione di validazione o di sospensione della potestas. In quanto risulta dalla dialettica fra questi due elementi in certa misura antagonistici, ma funzionalmente connessi, l’antica dimora del diritto è fragile e, nella sua tensione verso il mantenimento del proprio ordine, sempre già in atto di rovinare e corrompersi. Lo stato di eccezione è il dispositivo che deve, in ultima istanza, articolare e tenere insieme i due aspetti della macchina giuridico-politica, istituendo una soglia di indecidibilità fra anomia e nomos, tra vita e diritto, fra auctoritas e potestas. Esso si fonda sulla finzione essenziale per cui l’anomia - nella forma dell’auctoritas, della legge vivente o della forza-di-legge - è ancora in relazione con l’ordine giuridico e il potere di sospendere la norma è in presa immediata sulla vita. Finché i due elementi permangono correlati, ma concettualmente, temporalmente e soggettivamente distinti […], la loro dialettica - ancorché fondata su una finzione - può tuttavia in qualche modo funzionare. Ma quando essi tendono a coincidere in una sola persona, quando lo stato di eccezione, in cui essi si legano e si indeterminano, diventa la regola, allora il sistema giuridico-politico si trasforma in una macchina letale».

Accanto al movimento che cerca di mantenere a ogni costo in relazione violenza e diritto, vita e norma, «vi è un contromovimento che, operando in senso inverso nel diritto e nella vita, cerca ogni volta di sciogliere ciò che è stato artificiosamente e violentemente legato. Nel campo di tensione della nostra cultura agiscono, cioè, due forze opposte: una che istituisce e pone e una che disattiva e depone. Lo stato di eccezione è il punto della loro massima tensione e, insieme, ciò che, coincidendo con la regola, minaccia […] di renderle indiscernibili. Vivere nello stato di eccezione significa fare esperienza di entrambe queste possibilità e tuttavia, separando ogni volta le due forze, incessantemente provarsi a interrompere il funzionamento della macchina che sta conducendo l’Occidente verso la guerra civile mondiale».

Esibire il diritto nella sua non-relazione alla vita e la vita nella sua non-relazione al diritto «significa aprire fra di essi uno spazio per l’azione umana, che un tempo rivendicava per sé il nome di ‘politica’. La politica ha subito una durevole eclisse perché si è contaminata col diritto, concependo se stessa nel migliore dei casi come potere costituente (cioè violenza che pone il diritto), quando non si riduce semplicemente a potere di negoziare col diritto. Veramente politica è, invece, soltanto quell’azione che recide il nesso fra violenza e diritto. E soltanto a partire dallo spazio che così si apre sarà possibile porre la domanda su un eventuale uso del diritto dopo la disattivazione del dispositivo che, nello stato di eccezione, lo legava alla vita».[17]

Sul piano dei rapporti che il potere istituisce con la disciplina dei corpi, la norma giuridica trova dinanzi a sé, paradossalmente, il situarsi di un oggetto ‘bifronte’: il ‘corpo’ come portatore della soggezione al potere sovrano, e il corpo come portatore delle libertà individuali.[18]

Nel sistema dello Stato-nazione, i cosiddetti diritti sacri e inalienabili dell’uomo, originariamente concepiti sul piano della riflessione morale e filosofica (e dunque sul terreno ‘anomico’ della cultura), si mostrano sprovvisti di ogni tutela e di ogni realtà fino al momento in cui non sia possibile configurarli come diritti dei cittadini di uno stato.

Ciò è implicito, se ben si riflette, nell'ambiguità del titolo stesso della dichiarazione del 1789: Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dove non è chiaro se i due termini nominino due realtà autonome o formino invece un sistema unitario, in cui il primo è già sempre contenuto e occultato nel secondo; e, in questo caso, che tipo di relazioni esista fra di essi.[19]

Nello spazio giuridico contemporaneo, le dichiarazioni dei diritti hanno cessato, ormai da lungo tempo, di costituire mere a proclamazioni gratuite di valori eterni metagiuridici, tendenti a vincolare il legislatore al rispetto di principi etici eterni, avendo (definitivamente?) assunto una funzione storico-giuridica reale.

«Le dichiarazioni dei diritti rappresentano la figura originaria dell'iscrizione della vita naturale nell'ordine giuridico-politico dello Stato-nazione. Quella nuda vita naturale che, nell'antico regime, era politicamente indifferente e apparteneva, come vita creaturale, a Dio e, nel mondo classico era (almeno in apparenza) chiaramente distinta (come zoé) dalla vita politica (bios), entra ora in primo piano nella struttura dello stato e diventa anzi il fondamento terreno della sua legittimità e della sua sovranità».[20]

Le dichiarazioni dei diritti (che, dal tempo storico delle Carte di fine Settecento, giungono, nell’attuale panorama giuridico italiano, alla Costituzione del 1948, alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo e alla Carta di Nizza integrata nel Trattato istitutivo dell’Unione Europea) vanno allora viste come il luogo in cui si attua il passaggio dalla sovranità regale di origine divina alla sovranità nazionale.

Trasformando il ‘suddito’ in ‘cittadino’, la nascita - cioè la nuda vita naturale come tale - diviene per la prima volta (con una trasformazione le cui conseguenze biopolitiche possiamo solo oggi cominciare a misurare) il portatore immediato della sovranità: «il principio di natività e il principio di sovranità, separati nell’antico regime (dove la nascita dava luogo solo al sujet, al suddito) si uniscono ora irrevocabilmente nel corpo del soggetto sovrano per costituire il fondamento del nuovo Stato-nazione. […] Il nuovo principio ugualitario [..] nomina il nuovo statuto della vita come origine e fondamento della sovranità. […]. Ciò che […] aveva costituito [in epoca storica] solo un tema fra gli altri discussi nelle antropologie filosofiche, comincia […] a diventare una questione politica essenziale, presa, come tale, in un costante lavoro di ridefinizione, finché, col nazionalsocialismo, la risposta alla domanda “chi e che cosa è tedesco” (e, quindi, anche: “chi e che cosa non lo è”) coincide immediatamente col compito politico supremo».[21]

«Uno dei caratteri essenziali della biopolitica moderna (che giungerà nel nostro secolo all’esasperazione) è la sua necessità di ridefinire continuamente nella vita la soglia che articola e separa ciò che è dentro da ciò che è fuori. Una volta che l'impolitica vita naturale, divenuta fondamento della sovranità, varca le mura dell'oicos e penetra sempre più profondamente nella città, essa si trasforma nello stesso tempo in una linea in movimento che dev’essere incessantemente ridisegnata».[22]

4. Lo spazio costituzionale. Costruzione della persona e fede nel diritto. - Sottrarre l’esercizio della potestà regolativa dei corpi, così come concretizzatasi nel quadro delle attuali misure di salvaguardia contro l’emergenza COVID-19, allo spazio anomico dello stato di eccezione (in cui la ‘nuda vita’ si presenta del tutto indifesa, siccome al di fuori delle strutture formali del nomos), significa, in primo luogo, lasciar emergere i punti cardine del discorso costituzionale sul rapporto tra il potere e il corpo e, segnatamente, i documenti normativi in relazione ai quali il riconoscimento della dimensione del corpo vale a porsi nei termini di un momento essenziale e indissolubile nel processo di costruzione della persona.

Vale qui richiamare, più ancora delle norme che la Costituzione detta in materia di circolazione (dove limitazioni sono consentite, nei soli casi stabiliti in via generale dalla legge, per motivi di sanità o di sicurezza, e mai per ragioni politiche), il punto di non ritorno segnato dall’art. 32, là dove, anche nei casi in cui la stessa legge è autorizzata a disporre trattamenti sanitari in via obbligatoria a tutela della salute individuale o collettiva, si erge il limite, in nessun caso valicabile, del rispetto della persona umana.

Il rispetto della persona umana non può non rappresentare, per sua stessa natura, il confine estremo di ogni esercizio del potere in qualsivoglia situazione, pur definibile nei termini della ‘necessità’ o dell’‘eccezione’. Si tratta, come si è in precedenza avuto modo di segnalare, di un limite connaturato alle stesse radici che alimentano la sovranità nazionale e che si rinviene al fondamento degli stessi diritti inviolabili dell’uomo, quali veicoli essenziali del processo (dinamico) di realizzazione della persona (art. 2).

Interrogarsi sul limite (il rispetto della persona umana, appunto) entro il quale la mobilitazione giuridica dei corpi rischia di attivare il corto circuito che annulla lo spazio politico tra diritto e vita, significa risalire alle ragioni ultime che individuano nel corpo, e segnatamente nel corpo-in-relazione, il luogo primario di costruzione della persona.

Fuori da ogni più complessa implicazione d’indole filosofica o psicologica sul senso del ‘riconoscimento’ come momento costitutivo del soggetto e dell’autocoscienza, varrà più sobriamente fermarsi a leggere (vorrebbe dirsi fenomenologicamente) il dato dell’istintiva fuga dalla solitudine che pure è possibile riscontrare negli esempi della cronaca dei giorni dell’isolamento.

Al di là dei casi di più marcata difficoltà nell’adesione psicologica o morale all’ottemperanza dei provvedimenti governativi (talora non privi di una qualche ingenua o, più spesso, condannabile incoscienza), colpisce con immediatezza la spontanea emersione del senso di comunità che si manifesta a distanza nell’organizzazione estemporanea di momenti di condivisione musicale o altrimenti simbolici (i c.d. flash-mob) esibiti attraverso le finestre, i terrazzi o i tetti condominiali.

Anche il massiccio ricorso alla rete sorprende per l’impressionante quantità delle connessioni, al punto (secondo quanto riportato dalle cronache dei quotidiani) da indurre gli esperti, o le imprese che gestiscono le infrastrutture, a porre sotto stretta osservazione l’andamento dei collegamenti e la sostenibilità tecnologica del sistema complessivo.

Si organizzano a distanza, oltre all’esecuzione di prestazioni di lavoro (secondo i moduli del c.d. smart working incoraggiato dagli stessi provvedimenti dell’autorità), riunioni, discussioni tematiche, giochi, lezioni scolastiche e universitarie, celebrazioni di riti religiosi, session musicali, spettacoli di intrattenimento, terapie psicologiche, perfino visioni cinematografiche, cene o aperitivi vissuti online: una forma di negazione dell’isolamento che suona come il segno inequivoco di un istintivo rifiuto.

Le stesse esperienze, apparentemente solitarie, della lettura o della visione televisiva, chiedono ancora d’essere decifrate nel segno della naturale propensione alla condivisione ideale e all’ascolto silenzioso.

La cifra antropologica dell’inquietante ‘presenza’ della solitudine nell’esperienza esistenziale[23] si arricchisce con profitto della testimonianza dell’arte (essa stessa forma par excellence della comunicazione), dove è appena il caso di rammentare (e in ciò s’insinua il valore universale della cultura come vettore di senso) i silenziosi ritmi del cinema di Michelangelo Antonioni o l’intera esperienza pittorica di Edward Hopper: un ricco patrimonio figurativo e simbolico di quel senso di angoscia, che, almeno in un evidente caso (Nighthawks, esposto all’Art Institute of Chicago), la critica artistica ha ricondotto al clima mortifero della guerra.

L’ombra di morte che la solitudine trascina con sé discende dalla sua capacità di offrirsi come il luogo dell’insensatezza, o, più ancora, come un ‘non-luogo’ dell’anima, allo stesso modo dei concretissimi ‘non-luoghi’ urbani mirabilmente descritti nei saggi di Marc Augé.[24]

Risuona, dalla mesta ricapitolazione dei punti di emersione esistenziale della solitudine, l’ammonimento di Jean-Paul Sartre sull’intrinseca ‘nullità’ dell’uomo privo di relazione, e s’intende il significato o la ragione dell’affermazione sartriana dell’uomo come il risultato che di quel nulla ‘hanno fatto gli altri’.

Si comprende il senso del principio che vuole l’esistenza (come luogo dell’interrelazione e, dunque, della costruzione del ‘senso’) come momento che ‘precede l’essenza’ umana. L’uomo è ‘mancanza d’essere’; il nulla (ossia l’essere umano, secondo la logica e il lessico sartriano) è chiamato a colmare il vuoto attraverso l’esistenza. L’esistenzialismo è un umanismo in chiave intersoggettiva, dove all’idea del progetto esistenziale corrisponde la costruzione comune del senso e della reciproca responsabilità, e in cui la distinta percezione della ‘nausea’[25] si addensa in un eccesso di insensatezza.

E’ un richiamo, quello all’esperienza esistenzialista francese (storicamente vicina ai tempi e all’ambiente culturale in cui andava preparandosi la redazione della nostra carta costituzionale), da ritenersi non casuale in periodo di epidemia, se ancora s’avvertono le sferzanti e dolorose pagine della Peste di Camus.

La cultura francese ancora ci regala, sul versante del carattere costitutivo ed essenziale del rapporto intersoggettivo, i richiami alla responsabilità del ‘Volto dell’Altro’ nel pensiero di Emmanuel Lévinas, la preziosa riflessione lacaniana sul linguaggio, e la splendida analisi del pensiero spinoziano di Gilles Deleuze.[26]

Anche una certa lettura dei classici della letteratura americana (ancora una volta auspice Deleuze) ci aiuta a intendere, attraverso l’incontro fatale con il Moby Dick di Melville, il senso delle progressive trasformazioni di Achab, della sua vita, del suo modo d’essere e di ‘cambiare divenendo’ (mercé il suo simbolico nemico), fino al limite estremo della disfatta.

Costringere una collettività entro i limiti angusti di un domicilio coatto, ancora non sembra giungere al punto di ferire in modo irrispettoso il senso della persona umana, se in quella costrizione è dato ravvisare l’unico ed estremo rimedio di salvezza della salute e della vita di ciascuno.

Varrà piuttosto intendersi sui modi e le forme esecutive di una simile scelta biopolitica, se è vero – come pure occorre ritenere – che in ogni evenienza della vita converrà tenersi distanti dalla grossolanità delle semplificazioni e imparare ad articolare, o sapersi lasciar educare dalla complessità delle cose.

Raggiungere il ‘senso’ della persona umana all’interno della sua clausura fisica, potrà allora – per un potere che sappia (o voglia) innalzarsi all’altezza delle regole e dei valori che danno significato alla vita comune – tradursi in una rassegna di criteri regolativi: non tradire, nell’esercizio delle prerogative di potere, le forme che ne scandiscono limiti e competenze; contenere nel tempo, con scrupoloso rigore, ogni misura limitativa in rapporto alle esigenze effettive di protezione; selezionare con ragionevolezza le cause di giustificazione delle deroghe al divieto di circolazione; rifuggire da ogni pregiudiziale selezione ‘per categorie’ (come l’età, il sesso, la provenienza, etc.) le persone ammesse alle cure e quelle da abbandonare alla deriva della sofferenza e della morte; assicurare o agevolare il ricorso massivo agli strumenti alternativi che consentono la comunicazione a distanza (computers o devices connettibili; l’accesso libero alla rete; un flusso continuo e sicuro di collegamenti; etc.); potenziare i modelli organizzativi che consentono il pieno assetto della cooperazione lavorativa da remoto (smart working); disciplinare con intransigenza i divieti di controllo a distanza, non solo nel corso dell’attività lavorativa, ma nel quadro della stessa rilevabilità elettronica degli spostamenti nello spazio; misurare con costante attenzione e scrupolo il rispetto di tutte le norme sulla protezione dei dati personali; agevolare (anche attraverso la collaborazione di enti, istituzioni o imprese private) l’accesso alle fonti di informazione, di comunicazione riflessiva, alla stampa, alle biblioteche, alle cineteche, pubbliche e private.

Si tratta di una rassegna che non soffre di puntuali o conclusive definizioni, come non ne soffrono la latitudine e l’intensità dei percorsi e dei progetti realizzativi della persona, nel potenziale raccolto della profondità di senso della soggettività, della sua ricca, complessa e articolata teatralità, che proprio la dimensione simbolica della regola e del diritto accoglie e fa propria.

La fedeltà alle regole, fino a quelle minime o essenziali che trattengono ogni potere dalla perdizione o dalla follia della sua ybris, torna a proporsi, in ogni circostanza, come l’esortazione che il giurista è chiamato a riproporre, in ogni tempo, da quello dei giorni più luminosi, a quello della pena e del ripiego.

In un saggio che ha accompagnato la pubblicazione del libro sulla ‘certezza del diritto’ di Lopez de Oñate, Piero Calamandrei ammoniva sulla necessità di rendersi consapevoli che «il diritto è perpetuamente in pericolo».[27]

Questo passaggio è stato ricordato (da Guido Alpa) nella presentazione della pubblicazione di una conferenza tenuta dallo stesso Calamandrei nel 1940 nella sede della Fuci: una pubblicazione arricchita, oltre a quello di Guido Alpa, dai saggi di presentazione di Gustavo Zagrebelsky e di Pietro Rescigno.[28]

Il testo della conferenza, intitolata alla ‘fede nel diritto’, valeva, allora, come un monito contro la creazione libera del diritto fuori dal perimetro costituito dal sistema positivo.

La fede dell’intellettuale liberale nel diritto positivo si poneva, in quegli anni, in ultima analisi, come la disperata difesa contro l’arbitrarietà del potere, che appariva, a quel tempo, più facilmente predicabile in relazione all’attività dei giudici e dei funzionari, che alla volontà del legislatore.

Se è doveroso trarre un insegnamento dai fatti del passato, tocca dunque al nostro impegno di contemporanei, e alla nostra responsabilità di interpreti, lavorare affinché quella “fede nel diritto” possa senza riserve tradursi (non certo in una del tutto inappropriata fede nel giudice, bensì) in una sincera ‘fede nell’uomo’ e nella sua capacità di interrogarsi con intelligenza sulle più profonde ragioni della vita vissuta in comune e sul valore dell’accoglienza dell’altro.

Si tratta di un appello che è anche un invito a considerare, di quel diritto “perpetuamente in pericolo”, la natura e la vocazione autentiche di un’arte dell’incontro.

Converrà dunque tornare, a conclusione del lungo discorso sui tempi della clausura, a raccomandare, nel conflitto apparentemente insolubile tra principi e valori, la pratica della saggezza e del compromesso, come insegnamento e lezione superstite della storia: un grano di significato da destinare al futuro, individuale e collettivo, nel segno dell’antico verso di Hölderlin, per cui “lì dove cresce il pericolo, cresce anche ciò che salva”.

[1] Paolo, 2 Cor. XI, 26. L’estratto della seconda lettera ai Corinzi di Paolo di Tarso compare in esergo all’introduzione del volume Persona e comunità (Cedam - Padova, 1987, rist., [ma Il Mulino - Bologna, 1966]) di Pietro Rescigno.

[2] Le misure legislative per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono contenute, principalmente, nel decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, nel successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e nell’ordinanza della Protezione civile del 9 marzo 2020.

[3] E. Canetti, Massa e potere, Adelphi - Milano, 1960.

[4] R. Esposito, Immunitas. Protezione e negazione della vita, Einaudi – Torino, 2002.

[5] Ai temi dell’immunità e del privilegio in chiave giusprivatistica è dedicato il saggio di P. Rescigno, Immunità e privilegio, in Riv. dir. civ., 1961; ricompreso nel volume Persona e comunità richiamato all’esordio del presente saggio.

[6] Sull’infondatezza del diritto (o della legge), sui suoi tratti essenzialmente violenti e sul ‘fondamento mistico’ dell’autorità, si soffermano gli Essai di M. De Montaigne (Essais, libro III, cap. XIII, De l’expérience; trad. it. Saggi, Milano - Adelphi, 1992, vol. II, pp. 1433 s.) più di recente ripresi da J. Derrida (Forza di legge. Il «fondamento mistico dell’autorità» Bollati Boringhieri - Torino, 2003, pp. 60 ss.).

[7] «Giustizia, forza. – E’ giusto che ciò che è giusto sia seguìto, ed è necessario che ciò che è il più forte sia seguìto».

[8] J. Derrida, Diritto alla giustizia, in Annuario filosofico europeo. Diritto, giustizia e interpretazione, Laterza - Roma-Bari, 1998, p. 12.

[9] C. Schmitt, Politische Theologie, München, 1922, p. 13.

[10] G. Agamben, Stato di eccezione, Einaudi - Torino, 2003, p. 48.

[11] G. Agamben, Stato di eccezione, cit., p. 49.

[12] Op. ult. cit., p. 52

[13] Il iustitium era un istituto del diritto romano in forza del quale, in caso di diffusione di notizie relative ad una situazione idonea a porre in pericolo la stabilità della Repubblica, il Senato era ‘autorizzato’ ad emettere il c.d. senatus consultum ultimum col quale chiedeva ai consoli (o a coloro che ne facevano le veci a Roma, interrex o proconsoli) e, in alcuni casi anche ai pretori e ai tribuni della plebe, e, al limite, ad ogni cittadino, di prendere qualsiasi misura che si ritenesse necessaria per la salvezza dello Stato. «Questo senatoconsulto aveva alla sua base un decreto che dichiarava il tumultus (cioè la situazione di emergenza conseguente in Roma a una guerra esterna, a un’insurrezione o a una guerra civile) e dava luogo di solito alla proclamazione di un iustitium» (G. Agamben, op. cit., p. 55)

[14] Op. ult. cit., p. 95.

[15] G. Agamben, op. cit., p. 103.

L’interesse degli studiosi moderni per la dottrina dello stato di eccezione, e per la connessa nozione dell’auctoritas, non tarda a manifestarsi, là dove occorra fornire immediate patenti di legittimità a figure in cui ‘immanente’ deve apparire la relazione tra il ‘diritto’ e la ‘vita’. Nel 1933, «in un breve articolo che cerca di delineare i concetti fondamentali del nazionalsocialismo, Schmitt definisce il principio della Führung attraverso “l’identità di stirpe fra capo e seguito”. […] Nel 1938 viene pubblicato il libro del giurista berlinese Heinrich Triepel Die Hegemonie, che Schmitt si affretta a recensire. Nella prima sezione, il libro espone una teoria del Führertum come autorità fondata non su un ordinamento preesistente, ma su un carisma personale. Il Führer è definito attraverso categorie psicologiche (volontà energica, cosciente e creatrice) e la sua unità col gruppo sociale e il carattere originario e personale del suo potere sono fortemente sottolineati. Ancora nel 1947, l’anziano romanista Pietro De Francisci pubblica Arcana imperii, che dedica ampio spazio all’analisi del “tipo primario” di potere che egli, cercando con una sorta di eufemismo di prendere le distanze dal fascismo, definisce ductus (e ductor il capo in cui s’incarna). De Francisci trasforma la tripartizione weberiana del potere (tradizionale, legale, carismatico) in una dicotomia, calcata sull’opposizione autorità/potestà. L’autorità del ductor o del Führer non può mai essere derivata, ma è sempre originaria e scaturisce dalla sua persona; essa, inoltre, non è, nella sua essenza, coercitiva, ma si fonda, come già Triepel aveva mostrato, sul consenso e sul libero riconoscimento di una “superiorità di valore”. «Né Triepel né De Francisci, che pure avevano sotto gli occhi le tecniche di governo naziste e fasciste, sembrano rendersi conto che l’apparenza di originarietà del potere che essi descrivono deriva dalla sospensione o dalla neutralizzazione dell’ordine giuridico - cioè, in ultima istanza, dallo stato di eccezione. Il «carisma» - come il suo riferimento (in Weber perfettamente consapevole) alla charis paolina avrebbe potuto suggerire - coincide con la neutralizzazione della legge e non con una figura più originaria del potere. «In ogni caso, ciò che i tre autori sembrano dare per scontato è che il potere autoritario-carismatico scaturisce quasi magicamente dalla persona stessa del Führer. La pretesa del diritto di coincidere in un punto eminente con la vita non poteva essere affermata con più forza. In questo senso la dottrina dell’auctoritas convergeva almeno in parte con la tradizione del pensiero giuridico che vedeva il diritto come, in ultima analisi, identico alla vita o immediatamente articolato ad essa. Al motto di Savigny (“Il diritto non è che la vita considerata da un punto di vista particolare”) faceva riscontro nel Novecento la tesi di Rudolph Smend secondo cui “la norma riceve il suo fondamento di validità [ Geltungsgrund ], la sua specifica qualità e il senso della sua validità dalla vita e dal senso che ad essa è attribuito, come, all’inverso, la vita deve essere compresa solo a partire dal suo senso vitale [ Lebensinn ] normato e assegnato” (Smend, 1954, p. 300)» (G. Agamben, op. cit., pp. 107 ss.).

[16] Sia consentito il richiamo alle più distese riflessioni svolte in M. Dell’Utri, Diritto, politica e cultura, Roma – Aracne, 2012.

[17] Cfr. G. Agamben, op. cit., pp. 109-113.

[18] G. Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Torino – Einaudi, 2005, p. 138

[19] La boutade di Burke, secondo cui ai diritti inalienabili dell'uomo egli preferiva di gran lunga i suoi «diritti di inglese» (Rights of an Englishman), acquista, in questa prospettiva una insospettata profondità (G. Agamben, Homo sacer, cit p. 140).

[20] G. Agamben, Homo sacer, cit. p. 140.

[21] G. Agamben, Homo sacer, cit. p. 141-143.

[22] G. Agamben, Homo sacer, cit. p. 144-145.

[23] Dove nel paradossale e contraddittorio confronto con il ‘timore d’essere toccati’ rilevato da E. Canetti (v. supra) trova riscontro il rilievo kantiano dell’‘insocievole socievolezza dell’uomo’.

[24] M. Augé, Nonluoghi, Elèuthera – Milano, 1993.

[25] Da cui il nome del capolavoro letterario del 1938 di J.-P. Sartre, La nausea (ora in Torino – Einaudi, 2014).

[26] Nella raccolta di lezioni contenute in G. Deleuze, Cosa può un corpo. Lezioni su Spinoza, Ombre Corte – Verona, 2010.

[27] P. Calamandrei, La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina, in F. Lopez de Oñate, La certezza del diritto, Milano, 1968, pp. 169 ss. (v., in partic., p. 190).

[28] P. Calamandrei, Fede nel diritto, Roma-Bari, 2008.