GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

Violenza sessuale mediante “abuso di autorità”: il revirement delle Sezioni Unite

(nota a Cass., Sez. un., sent. 16 luglio 2020, n. 27326, Pres. Fumu, Est. Ramacci)

di Francesca Vitiello

Sommario: 1. Premessa – 2. L’abuso costrittivo e le possibili interferenze con la violenza presunta di cui al 609-quater c.p. – 3. Sul concetto di «abuso di autorità»: gli orientamenti contrapposti – 3.1. La decisione delle Sezioni Unite – 4. Conclusioni.

1. Premessa

Le Sezioni unite penali con la pronuncia n. 27326 del 16 luglio 2020 (dep. il 1° ottobre 2020) hanno posto fine alla vexata quaestio delineatasi in tema di violenza sessuale sull’esatta interpretazione del sintagma “abuso di autorità”, di cui all’art. 609-bis, co. 1, c.p., da sempre oggetto di letture difformi nella giurisprudenza di legittimità.

Nonostante una – ormai risalente – pronuncia sulla materia de qua[1], sempre ad opera della Cassazione nella sua più autorevole composizione, la sezione rimettente aveva rilevato la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla natura eminentemente pubblicistica o anche privatistica della posizione di autorità di cui il soggetto agente abusa per costringere la persona offesa a compiere o subire atti sessuali. Invero, nell’ordinanza di rimessione, la terza sezione aveva posto in evidenza due differenti indirizzi interpretativi: il primo, “pubblicistico”, di carattere restrittivo e tassativizzante, speculare rispetto al secondo, anche detto “privatistico”, maggiormente estensivo.

Tuttavia, prima di soffermarsi sulla soluzione interpretativa cui sono pervenute le Sezioni Unite, appare opportuno, preliminarmente, comprendere agevolmente le dinamiche che hanno caratterizzato l’evoluzione giurisprudenziale del concetto di “abuso di autorità” nel delitto di violenza sessuale mediante costrizione. Funzionale a tal fine è la disamina della relativa normativa, oggetto di una profonda metamorfosi a livello legislativo e applicativo in virtù dei mutamenti registratesi nel contesto storico-culturale di riferimento.

Sulla base di tali premesse, profonda è la convinzione che solo un’analisi trasversale e comparativa della fattispecie in esame con quelle “pregresse” e “contigue”, unita ad un’indagine sulla sua ratio legis, consentirà di cogliere quegli elementi – dirimenti – che hanno orientato la decisione dell’organo di suprema nomofilachia, il cui approdo ermeneutico, per quanto condivisibile, consente qualche residua perplessità.

2. L’abuso costrittivo e le possibili interferenze con la violenza presunta di cui al 609-quater c.p.

Il reato di violenza sessuale è previsto dall’art. 609-bis c.p., introdotto dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66 all’esito di una lunga e articolata gestazione parlamentare che ha costituito un punto di svolta per la normativa penale sul tema. La legge n. 66/1996, infatti, ha riplasmato la collocazione dei c.d. reati sessuali, inserendoli nell’ambito dei «delitti contro la persona» e, in particolare, fra quelli contro la libertà individuale (e non più tra quelli contro «la moralità pubblica e il buon costume»).

Si tratta di una novità, quest’ultima, che riflette un sensibile mutamento nella percezione dei valori[2] e del bene giuridico tutelato, ora inequivocabilmente costituito dalla libertà sessuale quale una delle estrinsecazioni fondamentali della libertà umana, e non già dai valori morali della collettività.

La novità più significativa dell’art. 609-bis, così come introdotto dalla riforma del ’96, è stata la tipizzazione dell’abuso di autorità, quale mezzo di coartazione dell’altrui volontà, alternativo alla violenza o alla minaccia[3]: mediante tali modalità il soggetto attivo costringe la persona offesa a compiere o subire atti sessuali.

Gli elementi costitutivi sono la costrizione (chiaramente psichica)[4] e gli atti sessuali. In questo senso, l’abuso costrittivo viene inteso dalla dottrina come una pressione effettuata strumentalizzando la propria posizione di supremazia, meno “forte” sulla vittima di quanto non lo sarebbe una minaccia o una violenza, ma con una consistenza maggiore in termini di coartazione della volontà, rispetto alla persuasione che integra l’induzione[5]. Se la ratio dell’innovazione è piuttosto trasparente, risulta comunque non agevole stabilire a quale casistica concreta la disposizione in esame possa essere specificamente riferita.

Il concetto di abuso di autorità resta connotato da contorni incerti e non determinabili, che pongono la sotto-fattispecie normativa ai limiti del rispetto del principio di tipicità.

Il problema – che si interseca con quello oggetto della rimessione – attiene, nello specifico, all’esatta individuazione della tipologia di autorità (pubblica o anche privata) il cui abuso diventa penalmente rilevante. La riforma del 1996, infatti, ha utilizzato il sostantivo senza prevedere accanto ad esso alcun attributo che ne riesca a connotare il carattere, lasciando, di fatto, questo non semplice compito agli interpreti.

La decodificazione di tale formula comporta, sul versante sostanziale, implicazioni di non poco conto circa l’ambito di applicazione della fattispecie, soprattutto quando la persona offesa sia minorenne e legata all’autore del reato da un particolare tipo di rapporto. In tali casi – come dimostra la vicenda oggetto della sentenza in commento – si può porre un problema di interferenza tra la sotto-fattispecie di abuso costrittivo di cui al 609-bis e alcune ipotesi, sotto molti aspetti ritenute “contigue”, di violenza cd. presunta, punita dall’art. 609-quater. Le possibili interferenze riguardano, in particolare, le ipotesi di cui all’art 609-quater, comma 1 n. 2) e comma 2, nelle quali ad essere sanzionato è l’abuso di una posizione di supremazia i cui effetti negativi sulla volontà della vittima nel primo caso vengono presunti in ragione del particolare rapporto che lo lega al soggetto attivo; nel secondo, invece, in relazione della diversa età del minore e della ritenuta diversa maturità, è necessario conseguano da un effettivo comportamento di strumentalizzazione dei poteri[6].

Queste due situazioni possono, almeno in apparenza, essere sovrapponibili con l’abuso di autorità, soprattutto se si ritiene di leggere quest’ultima endiadi come riferita anche ad autorità di natura privatistica, quando chi abusi, ad esempio, eserciti poteri di supremazia connessi a rapporti familiari, di cura o di istruzione.

Individuare quale delle due norme sia applicabile non è, del resto, solo un’operazione di mera correttezza ermeneutica ma ha rilevanza per conseguenze di vario tipo che ne derivano.

Sotto quest’ultimo profilo, è agevole ricordare che, benché le fattispecie di cui agli artt. 609-bis e 609-quater co. 1 c.p. siano sanzionate in modo identico quoad poenam, si differenziano per il regime delle aggravanti configurabili, essendo applicabili alla sola fattispecie di cui al 609-bis c.p. quelle di cui all’art. 609-ter. Inoltre, fino alla modifica prevista dalla l. 69 del 2019 era dissimile il regime di procedibilità ex art. 609-septies c.p.; mentre resta tutt’oggi differente – e in modo significativo – il regime sanzionatorio per il reato di cui al 609-bis c.p. (reclusione da 6 a 12 anni) da quello di cui al 609-quater co. 2 c.p. (reclusione da 3 a 6 anni).

Da tali rilievi si evince il peso che l’esatta perimetrazione del sintagma “abuso di autorità” assume ai fini del giudizio di responsabilità penale, incidendo sull’esatta qualificazione giuridica e, conseguentemente, a seconda del concreto atteggiarsi dei fatti, anche sulla relativa cornice edittale.

Infatti, come emerge dal caso oggetto della pronuncia in commento, qualora la vittima del reato sia una persona infraquattordicenne legata al colpevole da un particolare rapporto, il pendolo della risposta punitiva oscilla tra la più pesante cornice edittale prevista per la forma aggravata del reato di violenza sessuale, giusto disposto degli agli artt. 609-bis e 609-ter co. 2 (rectius 609-ter co. 1 n.1)[7], e quella più lieve riferibile al 609-quater co.1 n. 1) e 2).

3. Sul concetto di «abuso di autorità»: gli orientamenti contrapposti

Venendo all’esame del tema posto al vaglio delle Sezioni Unite, il quesito di diritto oggetto di rimessione era così formulato: «Se, in tema di violenza sessuale, l’abuso di autorità di cui al’art. 609-bis, primo comma, cod. pen. presupponga nell’agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico o, invece, possa riferirsi anche a poteri di supremazia di natura privata di cui l’agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali»[8].

La vicenda che aveva dato origine alla valutazione giudiziale riguardava le plurime condotte tenute da un insegnante di ripetizioni private nei confronti di due alunne minori degli anni quattordici, sicché un’interpretazione restrittiva dell’art. 609-bis c.p. avrebbe imposto una riqualificazione del fatto nel meno grave reato di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609-quater c.p. (con le già viste differenze sanzionatorie).

Al fine risolvere la questione, relativa, appunto, alla corretta interpretazione dell’endiadi “abuso di autorità”, i giudici di legittimità hanno ripercorso i due difformi orientamenti giurisprudenziali maturati sul punto.

Il primo, di tipo restrittivo, si è affermato quasi all’indomani dell’entrata in vigore della l. n. 66/1996 e sostiene la tesi della natura pubblicistica e formale della posizione di autorità del soggetto agente[9]; dunque, non vi rientrerebbe l’insegnante privato.

Su tale presa di posizione ha indiscutibilmente inciso un precedente autorevole delle Sezioni Unite. Invero, con sentenza n.13/2000 si era affermato, se pure in via incidentale, che l’abuso di autorità di cui all’articolo 609-bis, co. 1, c.p., presuppone nell’agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico. Pertanto, ne avevano escluso la configurabilità nei confronti di un insegnante privato che aveva compiuto atti sessuali con un minore di anni sedici, a lui affidato per ragioni di istruzione ed educazione. Di contro, avevano ritenuto corretta la qualificazione del fatto – operata dai giudici di merito – in atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater c.p.

Tale pronuncia ha contribuito a consolidare, negli anni, quell’indirizzo restrittivo[10] che avvalora la propria teoria con un doppio argomento, uno di carattere storico e l’altro di tipo sistematico.

Quanto all’argomento storico, esso prende le mosse dalla constatazione di un “rapporto di filiazione” tra l’attuale sotto-fattispecie di cui al 609-bis, co.1, e quelle precedentemente previste dagli abrogati artt. 519, co.1, 520 e 521 c.p., ritenendo l’abuso di autorità coincidente con l’abuso della qualità di pubblico ufficiale già contemplato dall’art. 520.

A livello sistematico, invece, tale orientamento osserva che, considerando l’abuso di autorità riferibile anche a poteri di carattere privatistico, verrebbe meno la possibilità di distinguere l’ipotesi di reato contemplata dall’art. 609-bis, co.1, c.p., dall’ipotesi di rapporto sessuale con abuso di potere parenterale o tutorio ora previsto dall’art. 609-quater, co. 2, c.p. Invero, intendendo come autorità ogni posizione sovraordinata pubblicistica o privatistica, l’art. 609-quater co.2 resterebbe praticamente privo di effetti, atteso che la clausola di riserva contenuta nel suo incipit («fuori dei casi di cui all’art. 609-bis») farebbe confluire anche l’abuso del potere parenterale in quello di autorità. Tale argomentazione intesa a salvaguardare la coerenza normativa del sistema, individua come unica strada percorribile la qualificazione dell’autorità menzionata nell’art. 609-bis come avente natura pubblicistica e riconoscere al potere di cui al 609-quater, invece, connotazione privatistica.

La giurisprudenza di legittimità è rimasta impermeabile a questa lettura dell’espressione abuso di autorità per oltre un decennio dall’entrata in vigore della legge del 1996. Solo dal 2008 si fa strada una corrente giurisprudenziale di più ampio respiro, che trova terreno fertile in un’evoluzione, già da tempo in atto, del sentire sociale protesa ad ampliare la sfera di tutela del soggetto passivo.

Il secondo orientamento pretorio, avallato dalla dottrina prevalente[11], dilata la portata del significato di autorità di cui al 609-bis c.p. sino a farvi rientrare «ogni relazione, anche di natura privata, in cui l’autore del reato riveste una posizione di supremazia della quale si avvale per coartare la volontà della persona offesa». È quanto affermato dalla Cassazione nel 2009[12], con un primo (molto timido) cambio di rotta rispetto al passato, senza, tuttavia, manifestare un esplicito dissenso rispetto alle precedenti decisioni. Bisognerà attendere il 2012 per la sentenza[13] che traccerà, in modo specifico, un primo effettivo confronto con l’opposto orientamento. Ad essa faranno seguito altre pronunce[14] che si pongono in linea con quest’ultima decisione e che contribuiranno, in maniera decisiva, a delineare le coordinate della opzione interpretativa alternativa, che muove dalla confutazione dei principali argomenti adottati dal primo indirizzo esposto.

In primo luogo, tale filone giurisprudenziale smentisce la prospettata continuità normativa tra la nuova fattispecie recata nell’art. 609-bis e quella dell’abrogato art. 520 c.p., assumendo a fondamento del proprio ragionamento il concetto di “autorità” così come espresso dall’articolo 61 n. 11 c.p. Detta disposizione, che include tra le aggravanti comuni il fatto di realizzare la condotta criminosa con abuso di autorità, è sempre stata interpretata dalla giurisprudenza in modo molto ampio, tale da ricomprendere sia posizioni autoritative pubblicistiche sia posizioni di natura privata. Peraltro, laddove il legislatore ha voluto qualificare come pubblica una posizione autoritativa, lo ha indicato expressis verbis, come era accaduto nell’art. 520 e come oggi accade nel caso del 608 c.p. (che fa esplicito riferimento al “pubblico ufficiale”).

In secondo luogo, avverso le argomentazioni secondo le quali l’interpretazione estensiva del concetto di autorità di cui all’articolo 609-bis c.p. porterebbe all’abrogazione implicita dell’articolo 609-quater, co.2, c.p., si è evidenziato non solo l’utilizzo di formule diverse – “abuso di autorità” nel primo caso, “abuso di poteri” nel secondo – ma anche, soprattutto, la diversità ontologica tra le due fattispecie, che vale a conferire loro un distinto ambito di operatività. Viene fatto rilevare, a tale proposito, che mentre nell’abuso di autorità l’atto sessuale è frutto di «costringimento», nell’ipotesi di cui al 609-quater, l’atto è viceversa consensuale, ancorché il legislatore presuma tale consenso viziato ex ante per l’esistenza di particolari circostanze[15]. Non a caso, il bene giuridico tutelato da quest’ultima fattispecie non è la libertà di autodeterminazione del minore bensì la sua integrità fisico-psichica nella prospettiva di un corretto sviluppo della sua sessualità.

3.1. La decisione delle Sezioni Unite

Al termine della disamina giurisprudenziale sopra sintetizzata, e tenuto conto delle argomentazioni poste a sostegno dei due orientamenti, le Sezioni Unite, con la sent. 27326/2020, hanno ritenuto non (più)[16] condivisibile un’interpretazione restrittiva del concetto di abuso di autorità.

I giudici di legittimità, recependo e in parte arricchendo le ragioni addotte dall’orientamento estensivo, hanno formulato il seguente principio di diritto: «l’abuso di autorità cui si riferisce l’art. 609-bis co.1 c.p. presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l’agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali».

Più nello specifico, l’opera ermeneutica del quid consistam l’abuso di autorità si snoda attraverso due successivi passaggi argomentativi: il primo volto a stabilire se l’autorità rilevante ai sensi dell’art. 609-bis c.p. debba avere natura esclusivamente pubblica o anche privata; il secondo concernente la fonte, necessariamente legale o anche fattuale, da cui l’autorità discende.

Sotto il primo profilo, le Sezioni Unite muovono dall’effetto, ossia la costrizione promanante dalle condotte (violenza, minaccia, abuso di autorità) tipizzate al comma 1 del 609-bis c.p., per poi risalire alla causa, individuandola, per quanto attiene all’abuso di autorità, in una «vera e propria condizione di sudditanza materiale o psicologica ma non psichica e, quindi, di origine patologica in senso stretto»[17]. In questo senso, deve ritenersi riconducibile all’abuso di autorità qualsiasi posizione di supremazia, pubblica o privata, causalmente efficiente a realizzare il risultato coercitivo.

Ciò pare confermare una prassi interpretativa orientata, ormai, a dilatare il concetto di violenza, polarizzandolo più sul risultato della condotta (lo stato di coazione) che sulle modalità violente, sì da valorizzare anche le ipotesi di dissenso implicito o addirittura meramente potenziale della parte offesa[18], come pure di giungere all’affermazione di responsabilità nel caso in cui intervenga una revoca del consenso, qualora il soggetto attivo non interrompa l’atto sessuale divenuto non consensuale.

Tale risultato, seppur meritorio in termini di effettività della tutela, consentirà di sollevare qualche dubbio nelle considerazioni conclusive in ordine al rischio, verosimile nei fatti, di trasformare la figura delittuosa in commento in un reato a condotta libera.

Nel prosieguo del ragionamento della Corte viene poi richiamato l’argomento storico, incentrato sul confronto con le disposizioni abrogate di cui agli artt. 519 e 520 c.p.[19], impiegate dalle Sezioni Unite del 2000 per sostenere esattamente la tesi opposta (cioè che per autorità si intende quella di stampo pubblicistico). L’odierna sentenza smentisce quella vecchia lettura, accentuando che il nuovo art. 609-bis non è parente prossimo, né deve esserlo, delle disposizioni previgenti. Invero, la collocazione del nuovo art. 609-bis tra i reati contro la libertà personale e la sua qualificazione come delitto comune starebbero ad indicare – secondo i giudici di legittimità – la volontà legislativa di ampliare le maglie della punibilità del reato in esame, svincolandolo dal riferimento alla figura del pubblico ufficiale, di cui al previgente art. 520 c.p.

Dopo il richiamo al dato storico, la Corte procede su un piano letterale e sistematico. In primo luogo, osserva che se il legislatore del ’96 all’art. 609-bis avesse voluto riferirsi alla sola autorità pubblica avrebbe dovuto espressamente dirlo, come ha fatto nel caso dell’art. 608 c.p. concernente “abuso di autorità contro arrestati o detenuti” il quale richiede in capo all’agente la qualifica di pubblico ufficiale. Successivamente, la Corte rimanda ad altre disposizioni penali – artt. 61 n. 11) c.p., 571, 600-octies, 600 e 601 – onde evidenziare come il concetto di autorità sia altrove già inteso in senso ampio, come pacificamente comprensivo anche di posizioni di preminenza non pubblicistica.

Quanto alla paventata sovrapposizione tra 609-bis e la fattispecie di cui all’art. 609-quater co. 2 c.p., i giudici di legittimità fondano la loro confutazione, oltre che sulla presenza della clausola di riserva espressa, contenuta nel co. 1 e ribadita nel co. 2 del 609-quater, sulla diversità delle azioni punite dalle due norme incriminatrici: l’art 609-bis si riferisce all’abuso di autorità; l’art 609-quater co. 2 all’abuso di poteri. Tali locuzioni, lungi dall’essere equipollenti, avrebbero, infatti, un proprio e distinto significato semantico, rievocando quella ricostruzione giurisprudenziale[20] secondo cui l’abuso di autorità consiste in una strumentalizzazione della dimensione soggettiva dell’autorità; l’abuso di potere, invece, in una strumentalizzazione della dimensione oggettiva, funzionale dei poteri connessi alla posizione.

Quest’ultima argomentazione, benché autorevolmente sostenuta, non sembra cogliere al meglio l’essenza della distinzione, giacché il concetto di abuso di autorità, proprio per l’effetto costrittivo che ingenera nella vittima, ingloba di per sé anche l’abuso di potere, declinandosi in concreto in un esercizio distorto dei poteri connessi alla posizione di supremazia. Piuttosto, il riferimento alla strumentalizzazione della dimensione soggettiva appare maggiormente pertinente all’ultronea espressione “abuso della qualità”[21].

Quanto detto sembra essere ulteriormente avvalorato dalla stessa sentenza allorché, ai fini del perfezionamento della fattispecie, impone la concreta dimostrazione di un’«arbitraria utilizzazione del potere»[22] confutando, così, a distanza di pochi capoversi, l’affermata diversità semantica e applicativa delle due formule.

Aderendo alla tesi più ampia per cui l’abuso è configurabile anche in presenza di un’autorità privata, resta da capire quale sia la fonte da cui il soggetto attivo deve attingere la propria autorità.

In altri termini: è necessario che tale autorità abbia una derivazione giuridica o è sufficiente una mera autorità di fatto sul soggetto passivo?

È questo il secondo passaggio argomentativo con cui la Corte si confronta. Ebbene, in chiusura, le Sezioni Unite precisano il loro approdo ermeneutico, affermando che l’autorità privata il cui abuso integra la condotta sanzionata dall’art. 609-bis c.p. può anche non derivare da una espressa previsione di legge ed essere, dunque, un’autorità di fatto, comunque determinatasi. La conclusione, a detta della corte, risulta coerente con le premesse in quanto, se ad avere rilevanza è la «coartazione della volontà della vittima, posta in essere da una posizione di preminenza, la specifica qualità del soggetto agente resta in secondo piano rispetto alla strumentalizzazione di tale posizione, quale ne sia l’origine».

La Corte, sciogliendo il nodo interpretativo sottoposto alla sua attenzione, conclude quindi per la configurabilità in capo all’imputato del reato di violenza sessuale con abuso di autorità, aggravato dall’età inferiore ai quattordici anni delle due vittime.

4. Conclusioni

Le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, accolgono una nozione estremamente ampia di abuso di autorità, richiamando un iter interpretativo-motivazionale che, pur astrattamente convincente sul piano logico, non dissipa in concreto ogni perplessità.

Più nello specifico, del tutto condivisibile appare l’opzione per un’accezione lata del concetto di autorità non circoscritta esclusivamente a quella pubblica. Militano, in questa direzione, una pluralità di argomenti, a partire dalla ratio legis. Invero, dai lavori preparatori della riforma del ’96 emerge chiaramente che l’obiettivo politico-criminale perseguito dal legislatore era quello di apprestare un’ampia tutela ai soggetti in posizione di debolezza rispetto a chi possa esercitare nei loro confronti un potere di supremazia, al fine di indurli all’atto sessuale[23]. In secondo luogo, a confortare tale interpretazione estensiva si aggiungerebbe il dato normativo: la mancata previsione di alcun attributo alla tipologia di autorità è, già di per sé, elemento escludente della volontà legislativa di porre un limite. Si potrebbe a ciò obiettare che l’autorità è, par excellence, quella statuale di stampo pubblicistico; nondimeno, tale circostanza nulla toglie alla possibilità di ricomprendere sotto l’ampio ombrello del concetto di autorità anche relazioni che, pur avendo natura eminentemente privatistica, replicano quel rapporto di potestà-soggezione che costituisce essenza stessa di autorità. Del resto, ciò che rende un’autorità tale sono «l’insieme dei poteri, conferiti dalla legge ad un soggetto, che lo pongano in una situazione giuridica di preminenza nei confronti di altro soggetto»[24]. Ecco allora che autorità ben può essere anche quella privata, ma a condizione che sia munita di poteri giuridicamente fondati, delimitati e apprezzabili, e non fattuali, idonei a determinare un rapporto asimmetrico tra le parti. Si pensi, al riguardo, alla condizione di supremazia del datore di lavoro, del responsabile di un pool aziendale o comunque del superiore in ambito lavorativo e ai connessi poteri disciplinati dal codice civile, dalla contrattazione collettiva e da quella individuale[25]. Come pure alla condizione di sovra-ordinazione del direttore penitenziario o del cappellano nei confronti del detenuto; o ancora, al ruolo rivestito dall’allenatore di una squadra sportiva che, sulla base delle regole previste dalla federazione di appartenenza e dalla l. 91/1981, vanta poteri di direzione, di controllo tecnico e di valutazione nei confronti dell’atleta professionista. Analogamente a quanto accade in relazione all’abuso di autorità del pubblico ufficiale, anche qui potranno configurarsi ipotesi di costrizione abusiva. Infatti, la paura del lavoratore di perdere il posto o la disperata speranza del detenuto di essere trasferito in una cella migliore possono in certi casi essere assimilabili al timore della prostituta di essere denunciata dal poliziotto o alla preoccupazione dell’alunno di essere valutato negativamente, financo bocciato, dall’insegnante scolastico.

Di converso, affermare – come la Corte ha fatto – che l’autorità privata di cui il soggetto abusa può promanare anche da una mera posizione de facto sbilanciata, quale sarebbe quella assunta dall’insegnante privato[26], indurrebbe a ravvisare l’autorità ovunque, persino nella posizione (per nulla apprezzabile) del capo mafioso, conducendo verosimilmente ad una confusione tra i concetti di “abuso di autorità” di cui al 609-bis c.p. e “abuso di poteri” di cui al 609-quater c.p., dalla stessa Corte ritenuti etimologicamente differenti.

È indubbio che la Corte, nell’elaborazione di tale segmento motivazionale, si sia ispirata alle intenzioni più nobili: polarizzare il disvalore sul solo effetto costrittivo dell’abuso, prescindendo dall’origine del potere, significa massimizzare la tutela della libertà sessuale della persona che la legge persegue. Eppure, sembra aver sottovalutato la circostanza che se è vero che non può esistere un’autorità senza poteri, non è, però, vero il contrario[27].

Il possesso di meri poteri fattuali, non giuridicamente conferiti, posizionerebbe il soggetto titolare dei medesimi in una posizione di autorevolezza più che di autorità strictu sensu, il cui abuso striderebbe con la tipicità delle condotte modali costrittive richieste per la configurazione della fattispecie di violenza sessuale.

Il confine è labile, ma esiste e va tracciato, al fine di evitare una lettura ablativa della tipicità del reato di cui 609-bis c.p. che porterebbe ad interpretarlo come se punisse «chiunque costringe taluno a compiere o subire atti sessuali». È questo, forse, l’aspetto più critico del ragionamento della Corte, che restituisce una fattispecie incriminatrice non diminuita di quel coefficiente di indeterminatezza e genericità con cui è nata[28].

Auspicabile, pertanto, è un intervento legislativo che miri a chiarire la fonte da cui il soggetto attivo debba attingere la propria autorità, tanto più necessario e urgente in una materia – quale quella sessuale – così delicata e complessa che giammai può lamentare un tale vulnus.

Del resto, dire che per la configurazione dell’abuso è necessaria un’autorità che abbia derivazione giuridica o è sufficiente una mera autorità di fatto sul soggetto passivo, comporta una consistente variazione dei comportamenti penalmente rilevanti e, invero, non spetterebbe all’ordine giudiziario in sede di interpretazione ed applicazione della norma operare tali importanti scelte di politica criminale.

[1] Cass., Sez. Un., 31.05.2000, n. 13, in Cass. pen., 2001.

[2] Tale mutamento è da ricondurre sostanzialmente al movimento del ’68 e al sorgere del c.d. femminismo. In questi termini: Mulliri, Le legge sulla violenza sessuale. Analisi del testo, primi raffronti e considerazioni critiche, in Cass. pen., 1996, pp. 734 e ss.

[3] Alla violenza e alla minaccia facevano già espressamente riferimento gli abrogati artt. 519 e 521 c.p.

[4] Come evidenziato da Palumbieri, Violenza sessuale, in Cadoppi-Canestrari-Papa, I reati contro la persona, vol.III, 2006, p. 74: la costrizione psichica «non deve trasmodare nella minaccia, altrimenti non saremmo in presenza di una modalità alternativa alla stessa».

[5] Così, Cadoppi, Art. 609 bis, in Cadoppi (a cura di), Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, Padova, 2006, p. 512; in termini analoghi Palumbieri, Violenza sessuale, ibidem.

[6] Beltrani – Marino, Le nuove norme sulla violenza sessuale, Napoli, 1996, p. 40; Borgogno, Il delitto di violenza sessuale, in Coppi (a cura di), I reati sessuali. I reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali, Torino, 2007, p. 120.

[7] Per quel che riguarda la vicenda oggetto di rimessione non bisogna trascurare che, poiché il fatto è stato commesso prima dell’inasprimento delle sanzioni previste dalla l. 69/2019 (c.d. “Codice rosso”), al reo deve essere applicata la disciplina più favorevole vigente al momento del fatto, ai sensi dell’art. 2, co. 4, c.p. Pertanto, secondo la valutazione che fa leva sulla fattispecie dell’art. 609-bis c.p., aggravato dal dettato dell’art.609-ter c.p., la pena sarebbe stata della reclusione da sei a dodici anni, mentre facendo leva sulla fattispecie di cui all’art. 609-quater, la pena sarebbe stata della reclusione da cinque a dieci anni. Cfr., sul punto, Pittaro, Le Sezioni Unite definiscono l’abuso di autorità nel reato di violenza sessuale, in http://ilpenalista.it/, 2 novembre 2020.

[8] Cass., Sez. III, ord. 4.10.2019 (dep. 24 gennaio 2020), n. 2888, in Sistema penale, con nota di Finocchiaro, L’abuso di autorità dell’insegnante privato tra violenza sessuale (art. 609-bis) e atti sessuali con minorenne (art. 609-quater): la parola alle Sezioni unite, 20 febbraio 2020.

[9] Cass., Sez. III, 07.10.1999, Colafemmina, in Giust. Pen., 2000, p. 557, ed in Cass. pen., 2001, p. 1224, con nota di De Amicis, Sulla configurabilità del concorso fra i delitti di concussione e violenza sessuale con abuso d’autorità: in cui, costituisce abuso di autorità la condotta di un ufficiale comandante di un battaglione dell’esercito, il quale strumentalizzi la sua posizione di preminenza nella gerarchia militare. In senso restrittivo, anche parte (minoritaria) della dottrina: v. Borgogno, Il delitto di violenza sessuale, cit., pp. 121 e ss.

[10] Ex multis: Cass., Sez. III, 19.06.2002, n. 32513, in CED, N. 223101; Cass., Sez. III, 11.10.2011, n. 2681; Cass., Sez. IV, 19.01.2012, n. 6982; Cass., Sez. III, 04.10.2012, n. 47869, in Cass. pen., 2013, p. 3996; Cass., Sez. III, 24.03.2015, n. 16107, in Cass. pen., 2015, p. 4476.

[11] In tal senso, ex multis: Antolisei, Diritto penale, Parte speciale, I, Milano, 2016; Mantovani, in Diritto penale, Parte speciale, Milano, 2019, p. 454; Romano, Delitti contro la sfera sessuale della persona, Padova, 2009, p. 106; Cadoppi, Art. 609 bis, cit., p. 507-509; Fiandaca, Violenza sessuale, in Enc. dir., Agg. IV, cit., p. 1159; Mattencini, I reati contro la libertà sessuale, Milano, 2000, p. 69; Balbi, voce Violenza sessuale, in Enc. Giur., agg 1999, p. 10.

[12] Cass., Sez. III, 03.12.2008 (dep. 2009), n. 2119, M., Rv 242306 – 01.

[13] Cass., Sez. III, 19.04.2012, n. 19419, S, Rv. 252768 – 01.

[14] Cass., Sez. III, 27.03.2014, n. 36704, A, Rv. 260172 – 01; Sez. III, 30.04.2014, n. 49990, G, Rv. 261594 – 01.

[15] La minore età (609-quater co. 1 n.1); i particolari rapporti con il colpevole (609-quater co. 1 n.2).

[16] Ponendosi in netta antitesi con la precedente citata decisione n. 13/2000.

[17] Cass., Sez. Un., 16.07.2020, n. 27326, p. 12.

[18] Mattencini, I reati contro la libertà sessuale, cit., p. 66; v. anche Cass., Sez. III, 5.10.15, n. 39865, in Cass. pen., 2016, p. 771.

[19] Ove si faceva espresso riferimento al pubblico ufficiale quale soggetto attivo del reato.

[20] Cass., Sez. III, 08.03.2016, n. 33042, Rv. 267453.

[21] Sul punto, Mantovani, in Diritto penale, Parte speciale, cit., p. 454.

[22] Cass., Sez. Un., 16.07.2020, n. 27326, p. 15.

[23] A cominciare dai contesti segnatamente privatistici, quali i rapporti di lavoro e di famiglia. Così: Palumbieri, Violenza sessuale, cit., p. 7.; Musacchio, Il delitto di violenza sessuale, Padova, p. 46.

[24] Il passo tra virgolette è tratto da Mantovani, Diritto penale, Parte speciale, cit., p. 454;

[25] Poteri leciti, quando non addirittura doverosi, che vanno dal richiamo formale al licenziamento. In proposito, si è anche affacciata l’ipotesi che la nuova fattispecie possa fungere da strumento normativo surrettizio per punire almeno le più gravi forme di molestie sessuali, il cui ambiente tipico è proprio il mondo del lavoro. Cfr. sul punto: Cadoppi, Art. 609 bis, cit., p. 511.; concorda Proverbio, in Marinucci-Dolcini (a cura di), Codice penale commentato, p. 3173.

[26] Ruolo che non sembra conferirgli alcun potere disciplinare o valutativo tale da renderlo, diversamente dai docenti scolastici, un’autorità agli occhi degli alunni.

[27] Balbi, voce Violenza sessuale, cit., p. 11.

[28] Particolarmente dure le critiche di Pecoraro-Albani, Violenza sessuale e arbitrio del legislatore, Napoli, 1997, p. 92 e p. 126, il quale ritiene la presente ipotesi criminosa - definita un «non senso giuridico» - un vacuum che non consente di cogliere la voluntas legis.

Il fenomeno dei non performing loans in Italia, i tempi della giustizia e l'impatto del Covid-19

di Francesco Passaretti

Sommario: 1. Premessa - 2. Definizione di Non Performing Loans - 3. Evoluzione dei Non Performing Loans in Italia - 4. La cartolarizzazione e la GACS - 5. I tempi della giustizia - 6. L’impatto del Covid-19 - 7. Conclusioni.

1. Premessa

“Eba: «Banche più solide e con meno Npl» (prima del Covid-19)”, così titola un articolo de “Il Sole 24 Ore” dell’8 giugno 2020.

Il fenomeno dei Non Performing Loans, o credito deteriorato, è stato a lungo al centro del dibattito sui problemi dell’Eurozona: nel momento di maggior picco si registravano oltre 1000 miliardi di NPL in Europa, oltre 300 miliardi solamente in Italia.

All’esito dei molti studi ed analisi che hanno riguardato il fenomeno, è emersa la stretta correlazione tra la qualità del credito (e quindi livello di NPL) e le performance economiche di una dato Paese.

A partire dalla crisi economica mondiale del 2008, il tema della qualità del credito è stato oggetto di numerosi interventi normativi sia a livello comunitario che statale di recepimento, ma ancora oggi la questione ad esso sottesa si mostra nodale ai fini di una solida ripresa economica su vasta scala.

Come si evince dalla lettura del prefato articolo de “Il Sole 24 ore”, la problematica dei Npl, dopo svariati anni di normative e interventi volti a contenere e a ridurre l’eccessivo stock di Npl ‘in pancia’ agli istituti finanziari si andava numericamente ridimensionando.

L’esplosione della pandemia da Covid-19, l’insorgenza di uno stato generale di emergenza, la conseguente crisi economica causata dalla chiusura delle attività produttive e commerciali del Paese, l’abbattimento dei consumi per il ben noto lockdown totale, l’insorgenza della seconda ondata della malattia che ha inesorabilmente contratto la ripresa economica che si andava registrando, sta portando e porterà senza nessun dubbio a una crescita importante dei Npl.

Arduo è il compito che aspetta il Governo Centrale Europeo e le Autorità Nazionali nella gestione della nuova crisi economica. Tutti insieme chiamati a scongiurare, tra l’altro, i rischi connessi all’appesantimento dei bilanci delle banche con le partite del credito deteriorato, grande ostacolo alla ripresa economica e alla crescita di un Paese.

2. Definizione di Non Performing Loans

L’articolo 10 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) definisce l’attività bancaria come segue:

“1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria. Essa ha carattere d’impresa.

2. L’esercizio dell’attività bancaria è riservato alle banche.

3. Le banche esercitano, oltre all’attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.”[1]

Una delle attività ‘core’ delle banche per la generazione di reddito è l’erogazione di prestiti, che rappresenta uno dei maggiori indicatori del loro sviluppo dimensionale. Di contro, però, l’esercizio di tale attività creditizia configura un rischio tipico d’impresa. Motivo per il quale è necessario un monitoraggio dell’andamento dei finanziamenti costante da parte della banca per verificare lo stato di salute dei suoi crediti.

Secondo una prima e generica classificazione, i crediti possono essere suddivisi in due categorie:

- Crediti in bonis (positivi): caratterizzati da una elevata sicurezza di puntuale adempimento da parte del debitore.

- Crediti deteriorati o Non performing loans (negativi): per i quali, invece, la riscossione è incerta e causata da un costante stato di instabilità finanziaria e patrimoniale del debitore. Incertezza sia in merito al rispetto della scadenza, sia in merito all’ammontare dell’esposizione.

Il credito deteriorato è una macrocategoria che racchiude in sé stessa diverse tipologie e definizioni di crediti ai quali pertengono diversi gradi di deterioramento in base a scadenza, difficoltà del debitore e ammontare dell’esposizione.

La definizione regolamentare di credito deteriorato è attualmente disciplinata dalle disposizioni introdotte a livello comunitario dall’European Banking Authority (EBA). Il processo di omogeneizzazione condotto dell’EBA risale al 2013 e culmina con la pubblicazione del documento EBA «Final Draft Implementing Technical Standards On Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99(4) of Regulation (EU) No 575/2013».

La ratio sottesa all’intervento adottato a livello comunitario dall’EBA è stata quella di rendere i bilanci delle Banche europee, e nello specifico l’attivo patrimoniale, comparabili tra di loro. Prima dell’intervento dell’EBA, infatti, era impraticabile non solo il confronto tra i volumi di NPL, ma anche il raffronto e l’analisi tra banche dei diversi Paesi.

Per rendere omogenea la valutazione approfondita della qualità degli attivi bancari attraverso l’Asset Quality Review, l’European Banking Authority (EBA) ha elaborato degli Implementing Technical Standard (ITS) relativi agli NPLs, successivamente adottati dalla Commissione europea con il regolamento UE n. 227/2015.

Secondo la definizione introdotta dall’EBA, le attività finanziare deteriorate sono suddivise in due principali categorie:

- Non-Performing Exposures (NPEs), ossia le esposizioni creditizie deteriorate che si suddividono in: sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

- Non-Performing Exposures with forbearance measures, ossia le esposizioni oggetto di concessioni. Le concessioni forbearance sono delle modifiche alle condizioni del contratto originale della linea di credito concessa dalla banca al suo cliente. Per esempio, una modifica può essere l’abbassamento degli interessi del finanziamento, oppure un allungamento del periodo di ammortamento del prestito. In tal caso la controparte è già classificata in una delle sottocategorie di crediti deteriorati al momento della concessione o la concessione comporta una classificazione della controparte tra i crediti deteriorati.

Tali novità introdotte dall’EBA sono state recepite da Banca d’Italia con la circolare n.272 del 30 luglio 2008 (Fascicolo «Matrice dei conti») - 7° aggiornamento del 20 gennaio 2015.

Esistono quindi due condizioni necessarie che un’esposizione deve soddisfare per essere inserita all’interno delle NPEs (ovviamente l’esposizione può soddisfare entrambe ma anche una sola condizione):

1) Il perdurare di uno scaduto (past due) per oltre 90 giorni – da intendersi continuativo e non cumulabile per periodi intermedi parziali;

2) il soggetto finanziato non è in grado di fare fronte integralmente agli obblighi assunti, indipendentemente dal ritardo nel pagamento, a prescindere se si decida o meno di rifarsi sul collaterale[2].

3. Evoluzione dei Non Performing Loans in Italia

Il tema dei Non Performing Loan è fondamentale per l’economia dell’intero Paese: livelli elevati di crediti deteriorati hanno impatti negativi sul clima generale di fiducia nei confronti del sistema bancario, causando un incremento del costo della raccolta e del capitale per gli istituti di credito. Inoltre, tanto più sono elevati gli stock di NPL, tanto più gli istituti finanziari devono predisporre accantonamenti a bilancio elevati volti a coprire le perdite attese (il principio contabile in vigore dal 1 gennaio 2018 è l’IFRS 9, International Financial Reporting Standard 9, basato sulle Expected losses). Accantonamenti troppo elevati possono ridurre la liquidità delle banche, e quindi la loro capacità di perpetuare l’attività di lending, ovvero di concessione di prestiti, generando quindi il cosiddetto fenomeno del credit crunch, con annessa contrazione dei consumi e degli stimoli alla crescita.

L’Italia è il paese il cui sistema bancario detiene e ha detenuto lo stock di Non Performing Loans più elevato d’Europa. Tra il 2015 e il 2016, periodo in cui si è toccato il massimo picco, degli oltre 1000 miliardi di NPLs presenti in Europa, oltre 300 miliardi erano detenuti dall’Italia.

L’impatto della crisi economica, intervenuta in due momenti distinti nell’Unione Europea, è stato assorbito dall’apparato bancario italiano in maniera differente: la prima crisi mondiale (2007-2009) è stata gestita con successo, avendo il nostro sistema retto rispetto a quello degli altri Paesi, grazie probabilmente alla scarsa propensione degli intermediari a sottoscrivere ‘Asset Backed Securities’[3] o altri titoli derivanti da cartolarizzazione, prediligendo invece attività di prestito più tradizionali. Nonostante ciò, i problemi stutturali del “Bel Paese”, congiuntamente al protrarsi della recessione, hanno portato ad un graduale accumulo di NPLs fino a raggiungere nel 2014 il punto massimale del NPL ratio (NPL ratio = Volume di Npl/Volume totale di prestiti erogati) del 17% (media europea: 6,5%). La seconda ondata della crisi economica è riconducibile alla struttura e mole del debito pubblico (crisi dei debiti sovrani dei PIIGS) che ha generato un rallentamento generale dell’economia e dunque un incremento dell’insolvenza, con influenze negative sul sistema bancario nel suo complesso.

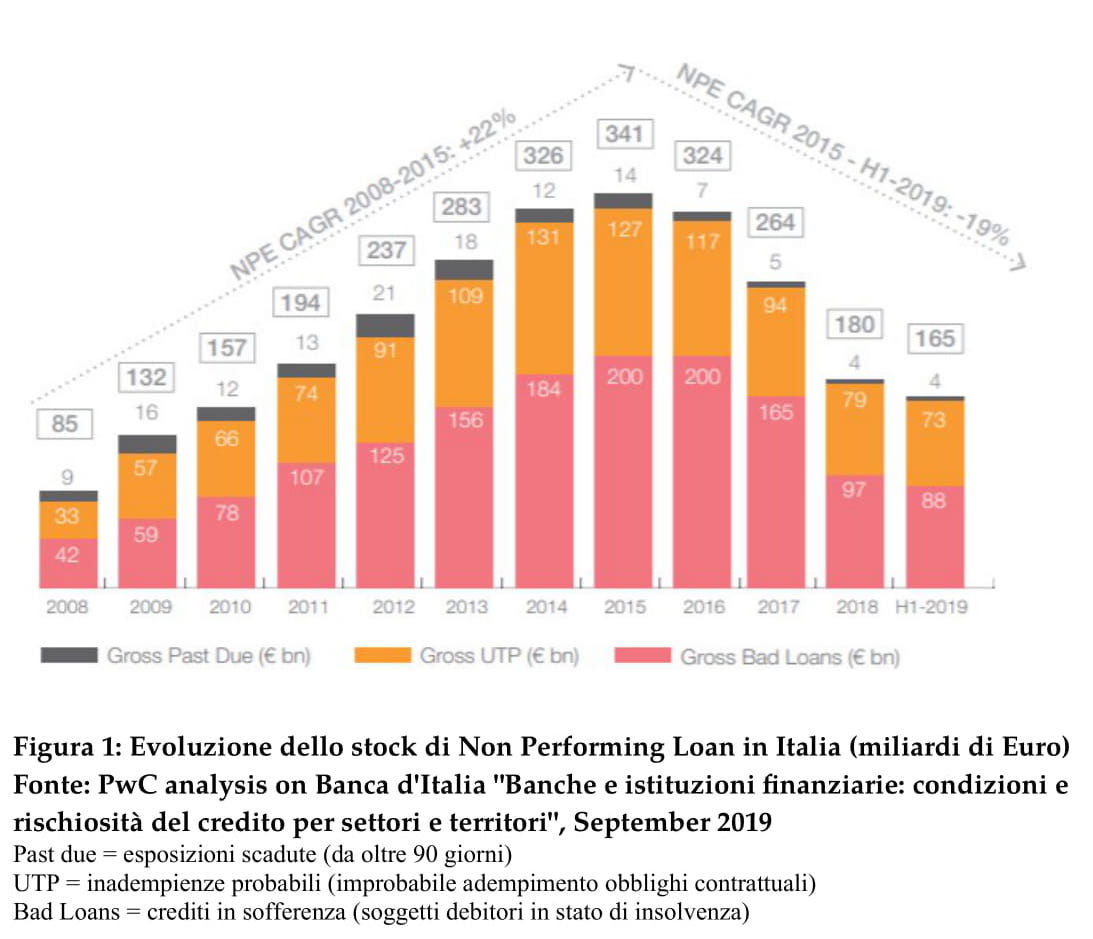

Osserviamo quindi l’andamento dello stock di NPL in Italia:

Nel corso del 2016, per la prima volta dopo diversi anni, gli istituti di credito italiani hanno ridotto lo stock dei Non Performing Loan detenuti in portafoglio, trend proseguito poi nel corso del 2017. Tale tendenza è stata principalmente sostenuta da importanti piani di deleveraging intrapresi dalle principali banche italiane per soddisfare le richieste delle autorità di vigilanza e le aspettative degli investitori. Volume di Npl/Volume totale di prestiti erogati.

4. La cartolarizzazione e la GACS

Lo strumento della cartolarizzazione, o securisation, dopo essere stato individuato come uno dei principali responsabili della crisi economica mondiale in ragione dell’utilizo sconsiderato che se ne fece, è oggi nuovamente apprezzato in maniera positiva, come un meccanismo potenziale per favorire il trasferimento dei rischi e per incrementare la capacità delle banche di liberare risorse ulteriori da destinare al finanziamento dell'economia, ossia, di fatto, un “ponte” naturale tra il credito di origine bancaria e la finanza basata sul mercato.

Per favorire lo smobilizzo di NPLs e incentivare il mercato delle cartolarizzazioni di crediti deteriorati è stato approvato, nel febbraio 2016, un provvedimento riguardante la disciplina in materia di garanzia pubblica per le cartolarizzazioni (GACS). Le GACS sono garanzie concesse dallo Stato, in conformità a decisioni della Commissione europea, finalizzate ad agevolare lo smobilizzo dei crediti in sofferenza dai bilanci delle banche e degli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia. La garanzia è concessa dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione (art. 1 L. 130/1999), a fronte della cessione da parte delle banche dei crediti in sofferenza a una Società veicolo (“SPV”). La GACS - incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta – copre i detentori dei Titoli “senior” per l’ipotesi di mancato pagamento delle somme dovute per capitale e interessi.

Il decreto-legge 14 febbraio 2016, n.18, convertito, con modificazione, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, recante disciplina in materia di garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS), è stato introdotto per incentivare il mercato delle classi senior derivanti da operazioni di securisation e per ridurre il bid/ask spread delle cessioni di crediti.

Il tenore testuale del Decreto è chiaro e lascia quindi poco spazio all’interpretazione (in claris non fit interpretatio), dettando criteri precisi riguardanti struttura, tranching, rating, attività di servicing, caratteristiche dei titoli e prezzo di cessione, così da rendere rapido il processo di analisi per una più celere concessione della garanzia statale.

Il funzionamento di una cartolarizzazione con GACS procede in maniera identica rispetto a un’operazione di cartolarizzazione tradizionale, con l’unica peculiarità della presenza di un nuovo ‘attore’, il MEF, il quale concede la garanzia sulla tranche senior, a fronte di una commissione annua.

Entrata in vigore il 3 agosto 2016, la GACS ha contribuito allo smaltimento di portafogli NPL per un valore cumulato di 73 miliardi di euro tramite, ad oggi, 27 operazioni. La GACS può essere definita come lo strumento principale implementato dal governo italiano per favorire lo smaltimento di NPL; a tale rigiuardo si può chiaramente osservare, nella precedente Figura 1, come l’introduzione della GACS coincida con il turning point e con l’inversione della tendenza del grafico in analisi .

5. I tempi della giustizia

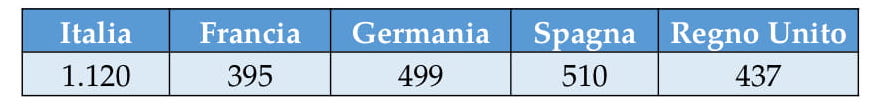

In Italia i tempi estremamente dilatati della Giustizia costituiscono una tra le principali determinanti di un tale aumento incontrollato dei NPL: tempi di giustizia lunghi riflettono un rallentato recupero dei crediti in sofferenza[4], costi maggiori ma anche effettive possibilità di recupero più basse. Il caso italiano è emblematico: secondo i dati riportati nel rapporto della Banca Mondiale, l’Italia occupa la posizione 108 del ranking in tema di ‘recupero del credito per via giudiziaria’. In Italia sono necessari 1.120 giorni per la riscossione coattiva di un credito, a fronte dei 395 giorni della Francia, dei 437 giorni del Regno Unito e dei 499 giorni della Germania.

Figura 2: Tempo recupero crediti (giorni necessari)

Fonte: elaborazione personale su dati Banca Mondiale ‘Doing Business 2018’

Secondo stime della Banca d’Italia, a parità di flussi di nuovi crediti deteriorati sottoposti a procedure giudiziali, la lentezza dei procedimenti causa in Italia una crescita anomala dei Non Performing Loan e uno stock quasi doppio di NPL rispetto alla media europea. Una riduzione significativa dei tempi della giustizia civile potrebbe favorire l’accelerazione dello smaltimento dello stock dei crediti deteriorati e il miglioramento dell’andamento dei Non Performing Loan. La riduzione dei tempi delle procedure esecutive porterebbe a un più rapido smaltimento di NPL ed è un driver fondamentale su cui intervenire. Si prenda a confronto il sistema-Paese Spagna, ove si sono portate a compimento procedure di sfratto, con relativo rilascio degli immobili, prescindendo totalmente da logiche di salvaguardia sociale delle categorie di debitori più deboli (famiglie con bambini con handicap, anziani, letteralmente lasciati per strada) ed ancor prima che che fosse concluso il processo esecutivo (separato giudizio di merito). Se da un lato tale modus operandi spagnolo è stato sanzionato dalla Corte di Lussemburgo e ha causato gravi ripercussioni sociali (oltre 400.000 pignoramenti tra il 2008 e il 2012 che hanno portato a un’ondata di suicidi che scosse l’opinione pubblica), dall’altro tale strategia ha permesso un rapido recupero degli NPL che non hanno più pesato sulle performance dello Stato, che infatti è tornato a crescere su livelli notevoli, con picchi oltre il 4% di crescita del PIL, già dal 2014. Per capire meglio questo dato si consoderi che la variazione del PIL italiano è stata del +0,8% nel 2018, +0,2% nel 2019)

6. L’impatto del Covid-19

L’Emergenza Coronavirus è scoppiata in Italia lo scorso 21 Febbraio con l’individuazione del primo focolaio di Covid-19 in Italia, a Codogno. Si è sperato in un primo momento di poter arginare l’epidemia isolando la zona interessata. Ben presto si è visto che intere Regioni, specialmente la Lombardia, stavano per essere travolte da un vero e proprio tsumani sanitario. A marzo 2020, l'Italia è risultata essere colpita più duramente che qualsiasi altro paese in Europa dalla pandemia di Covid-19. Dopo un rigido lockdown, la pandemia sembrava domata seppure non sconfitta. A seguito di una estate, durante la quale i comportamenti di molti, in tutta Europa, si sono attestati su comportamenti poco improntati alla prudenza, già da settembre 2020 si è assisitito ad una graduale recrudescenza del virus, queta volta, prima in Francia, Spagna, Inghilterra e successivamente anche in Italia. Con il Dpcm del 13 ottobre si apre la stagione normativa inerente la “seconda ondata”: mascherine obbligatorie e alcune chiusure fanno da preludio al coprifuoco e a una massiccia chiusura di attività sancite con il diciannovesimo Dpcm entrato in vigore il 6 novembre.

Alla data del 20/11/2020 in Italia sono stati registrati 1.345.767 casi positivi di coronavirus, di cui 520.022 persone guarite e 48.569 persone decedute. L’incremento dei contagi giornalieri supera costantemente i 30.000 casi e le strutture ospedaliere stentano ad assorbire l’enorme numero di richieste di ricovero nei reparti ordinari, sub-intensivi e di terapia intensiva, ormai ad un livello di saturazione preoccupante.

La situazione economica del nostro Paese è drammatica. Studi sul PIL atteso sono stati fatti da varie istituzioni ed agenzie. Mentre le previsioni sono varie (-9,9% del PIL nel 2020 stimato dalla Commissione UE nelle previsioni economiche di autunno pubblicate il 5 novembre, -8,9% previsto da S&P, -10% anticipato da Fitch) il trend atteso è ben definito: a una fase di forte crisi (2020), seguirà un proporzionale e fisiologico rimbalzo nel 2021. Rimbalzo che, tuttavia, a causa del forte impatto della seconda ondata, è stato ridimensionato intorno al 4% (contro l’8% previsto durante la fase di primo lockdown).

Per arginare la crisi, i Governi dei grandi Paesi, e tra questi anche quello italiano mirano a creare un ‘ponte temporale finanziario’ tramite il quale fornire liquidità alle imprese e al settore imprenditoriale (si è sentito spesso parlare di ‘bazooka’ di liquidità) per impedirne il fallimento e per creare resilienza fino all’uscita della crisi sanitaria e fino all’agognato rimbalzo.

In tale prospettiva, il Governo italiano ha adottato numerose misure straordinarie dirette a prevenire ed arginare l'espansione e gli effetti della crisi sul sistema economico. Si tratta di provvedimenti d'urgenza emanati tra marzo e novembre: il decreto-legge n. 9 del 2020, le cui misure sono poi confluite nel successivo più ampio intervento legislativo contenuto nel decreto-legge n.18 del 2020 Cura Italia (L. n. 27/2020), il decreto-legge n. 23 del 2020 Liquidità (L n. 40/2020), il decreto-legge n. 34 del 2020 Rilancio ( L. n. 77/2020), il decreto-legge n. 104 del 2020, decreto-legge Agosto, e, da ultimo, il decreto legge n. 137 del 2020 Ristori (A.S. 1994) e il decreto legge n. 149 del 2020 Ristori-bis (A.S. 2013).

Tra le numerose forme di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese, particolare rilievo assumono le misure per la liquidità previste dal decreto legge n. 23 del 2020 - Liquidità (400 miliardi di stanziamento proposti), come disciplinato agli articoli 1 e 13 a mente dei quali lo Stato si impegna a fornire garanzie (fino al 100% del capitale finanziato per le PMI e sino al 70-90% per tutte le altre,anche PMI oltre al plafond del fondo centrale di garanzia, e possibilità di preammortamento) nonchè dal decreto legge n. 34 del 2020 - Decreto Rilancio con cui si stanziano 55 miliardi di euro volti a fornire aiuti tanto alle famiglie quanto alle imprese.

Le misure di sostegno adottate potranno essere efficaci solo se i beneficiari ne potranno rapidamente usufruire. Occorre quindi anzitutto vincere le endemiche difficoltà del sistema paese Italia che troppo spesso si dibatte tra le lentezze e diffcoltà determinate, in fase attuativa, da una farraginosa macchina statale e burocratica.

Nell’ambito dell’attuale congiuntura, gli istituti finanziari, nonché gli istituti di vigilanza, si trovano di fronte a una difficile gestione delle perdite attese, dato il clima di totale incertezza nel quale si versa. Come precedentemente detto, il principio che regolamenta gli accantonamenti contabili è l’IFRS 9, modello basato sulle Expected losses, che in questo periodo, in base a come si interpreta il principio, possono essere di gran lunga più elevate.

La possibilità che gli istituti finanziari assegnino a certe linee di credito un rischio maggiore, con il relativo passaggio da Stage 1 a Stage 2, con il conseguente accantonamento di un maggior numero di risorse, potrebbe generare effetti prociclici e credit crunch, ossia difficoltà nel perpetuare attività di lending, un’attività di fondamentale importanza in questo periodo.

Per questa ragione le principali autorità italiane ed europee (EBA, ESMA, BCE, IASB, OIC, CONSOB, BIS) si sono allineate su una posizione comune e nei rispettivi statement hanno suggerito linee guida volte allo sfruttamento della flessibilità concessa dal principio IFRS 9 per contrastare effetti prociclici. Si sostiente, inoltre, che: (i) l'applicazione di moratorie non dovrebbe essere considerata da sola come un trigger automatico per la valutazione di un aumento significativo del rischio di credito, (ii) si dovrebbe accordare, da parte degli emittenti, un maggior peso alle assunzione del passato, attesa la difficolta di ottenere informazioni ragionevoli sulle stime future, (iii) si dovrebbe prendere in considerazione le garanzie reali o pubbliche concesse, nel determinare l'impatto sul conto economico delle banche derivante dalla rilevazione delle perdite attese su crediti

Anche il recente monito alle banche di Christine Lagarde, presidente della Bce, arrivato durante il forum annuale di Sintra in Portogallo del 12 novembre u.s. si allinea su tali posizioni: "Nelle circostanze attuali è necessario che (le banche) stiano molto attente ai loro bilanci" e alle entità a cui hanno erogato credito "perché è chiaro che in alcuni settori ci saranno fallimenti e ci vorrà tempo per rientrare dalle difficoltà". Del resto, per gli istituti di credito "agire in modo ragionevole è anche nel loro interesse". La Lagarde ha poi sottolineato che è di "cruciale importanza mantenere le condizioni finanziarie che hanno operato bene per sostenere finora l'economia, per stabilizzarla e consentire alle imprese di rifinanziarsi e alle famiglie di trovare mutui”, ribadendo la volontà di "continuare ad assicurare queste condizioni per un periodo sufficientemente lungo. Il livello conta ma anche la durata è critica".

7. Conclusioni

Prima della crisi derivata dalla pandemia da SarsCoVid2, il fenomeno degli Npls, a seguito delle massicce azioni che a livello statuale ed europeo erano intervenute nell’ultimo decennio, poteva a ragione considerarsi una problematica destinata a ritornare su valori ‘fisiologici’, dopo anni di volumi eccessivi e di effetti negativi sui bilanci degli istituti finanziari e sull’economia reale.

Purtroppo, alla luce dei nuovi tragici eventi, il lungo processo, fatto di regolamentazioni e di nuovi strumenti, è stato repentinamente compromesso.

L’atteso incremento del volume di Npl, che sarà causato da una maggior difficoltà che i debitori incontreranno ad adempiere agli obblighi restitutori assunti, in virtù della avversa congiuntura economica, dovrà trovare adeguate soluzioni. In una prima fase, le misure dovranno avere anzitutto finalità di contenimento, onde consentire di giungere al momento in cui la crisi sanitaria sarà finalmente superata; da lì in poi dovrà farsi tesoro degli anni di esperienza acquisita nella materia adottando gli strumenti idonei alla prosecuzione di quel cammino, bruscamente interrotto dalla insorgenza della pandemia volto alla normalizzazione del livello di crediti deteriorati.

Non sarà facile tornale alla ‘normalità’, né da un punto di vista umano né da un punto di vista economico (intendendo con normalità il periodo pre-Covid). Viviamo in momenti delicatissimi per la futura sopravvivenza del nostro Paese. Se però dalla drammatica esperienza che stiamo vivendo potessimo trarre i dovuti insegnamenti, se, al di là dei lutti patiti e delle difficoltà che stiamo incontrando, potessimo intervenire, anche con le risorse che a livello europeo saranno messe a disposizione del nostro Paese, mettendo da parte conflitti e distorte logiche partitiche, per cambiare in profondità l’apparato statale, nelle parti che si sono dimostrate vulnerabili, investendo nel futuro dei giovani, nell’istruzione, nella ricerca, nella sanità, nella Giustizia, per rendere l’Italia un paese più civile, ecco, allora, non sarà stato del tutto inutile soffrire.

Indice delle figure:

Figura 1: Evoluzione dello stock di Non Performing Loan in Italia (miliardi di Euro)................ - 5 -

Figura 2: Tempo recupero crediti (giorni necessari) - 8 -

Bibliografia:

Banca d’Italia, Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 (Fascicolo «Matrice dei conti») – 8° aggiornamento del 15 marzo 2016

Banca d’Italia, Note di stabilità finanziaria e vigilanza N.18, 12 Dicembre 2019

Bofondi M., Ropele T. (2011), Macroeconomics determinants of bad loans: evidence from Italian banks, Banca d'Italia Occasional Paper

European Banking Authority (EBA), Recommendations on asset quality reviews, ottobre 2013

European Banking Authority (EBA), EBA FINAL draft Implementing Technical Standards, On Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99(4) of Regulation (EU) No 575/2013, revision del luglio 2014

ISTAT, Le prospettive per l’economia italiana nel 2020-2021, Comunicato Stampa, 8 giugno 2020

OECD, Economic Forecast Summary, June 2020

Testo Unico Bancario (TUB), Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Versione aggiornata al decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41

World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2017-2018

[1] Testo Unico Bancario, Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Versione aggiornata al decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41

[2] collaterale: Bene reale o finanziario concesso in garanzia del puntuale pagamento di un debito. Se alla scadenza, il debitore non è in grado di pagare quanto previsto, il creditore può rivalersi sul bene, per es. vendendolo, e utilizzando tutto o parte del ricavato per soddisfare il suo credito.

[3] ABS (Asset Backed Securities) Titoli garantiti da collaterali (➔ collaterale) che sono a loro volta attività finanziarie o reali. I collaterali sono attività di importo relativamente esiguo e illiquide, che singolarmente non si presterebbero a essere negoziate..

[4] EUROPEAN BANKING AUTORITY, cit., p. 8: “One of the major impediments to a reliable and fast insolvency procedure is the slow process and significant work‐overload of the judicial system in most countries, especially in those with high NPL ratios. Indeed, data indicate that the level of provisions is higher in countries where the duration of legal proceedings is longer.”

Il rinvio della Corte di Cassazione alla Corte di giustizia: violazioni gravi e manifeste del diritto dell’Unione europea?[1]

di Bruno Nascimbene* e Paolo Piva**

Sommario: 1. Considerazioni introduttive - 2. Il rinvio per presunta “incompatibilità comunitaria”: la questione all’origine e il diritto ad un ricorso effettivo in materia di appalti pubblici - 3. Il difetto di giurisdizione ex art. 111 Cost. con riferimento alle pronunce del Consiglio di Stato - 4. La sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 e le sue conseguenze - 5. Autonomia procedurale, equivalenza ed effettività della tutela giurisdizionale - 6. L’obbligo di rinvio pregiudiziale e l’effettività della tutela. Il possibile rimedio “alla Köbler” - 7. Considerazioni conclusive e prospettive.

1. Considerazioni introduttive

Con ordinanza del 18 settembre 2020, n. 19598 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiedono alla Corte di giustizia di pronunciarsi su un tema cruciale di effettività e primato del diritto dell’Unione europea nel contesto del corretto dialogo fra Corti “superiori” nazionali e Corte di giustizia[2].

La problematica, peraltro, è stata ben illustrata da una recente pronuncia della Corte di giustizia, Commissione c. Polonia, C‑619/18, che richiama non solo la necessità della coerenza fra ordinamenti nazionali e ordinamento dell’Unione, nonché il principio dello Stato di diritto, ma soprattutto lo stretto collegamento con il principio della tutela giurisdizionale, garantito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, oltre che dall’art. 6 CEDU: un “principio generale […] che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri […] sancito dagli articoli 6 e 13” della CEDU e “attualmente affermato dall’art. 47 della Carta”[3] .

Il primo dei tre quesiti dell’ordinanza si incentra su un tema su cui si erano a più riprese confrontate le supreme Corti italiane, con esito sino ad oggi per lo più negativo in termini di tutela del c.d. droit au juge, per usare un’espressione cara alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Vale la pena riprendere le parole delle Sezione Unite nel porre il quesito alla Corte di giustizia: “Se gli articoli 4, paragrafo 3, 19, paragrafo 1, del TUE e 2, paragrafi 1 e 2, e 267 TFUE, letti anche alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostino ad una prassi interpretativa come quella concernente gli articoli 111, ottavo comma, della Costituzione, 360, primo comma, n. 1, e 362, primo comma, del codice di procedura civile e 110 del codice del processo amministrativo – nella parte in cui tali disposizioni ammettono il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per «motivi inerenti alla giurisdizione» – quale si evince dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 e dalla giurisprudenza nazionale successiva che, modificando il precedente orientamento, ha ritenuto che il rimedio del ricorso per cassazione sotto il profilo del cosiddetto «difetto di potere giurisdizionale», non possa essere utilizzato per impugnare sentenze del Consiglio di Stato che facciano applicazione di prassi interpretative elaborate in sede nazionale confliggenti con sentenze della Corte di giustizia, in settori disciplinati dal diritto dell’Unione europea (nella specie. in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici) nei quali gli Stati membri hanno rinunciato ad esercitare i loro poteri sovrani in senso incompatibile con tale diritto, con l‘effetto di determinare il consolidamento di violazioni del diritto comunitario che potrebbero essere corrette tramite il predetto rimedio e di pregiudicare l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione e l’effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive di rilevanza comunitaria, in contrasto con l’esigenza che tale diritto riceva piena e sollecita attuazione da parte di ogni giudice, in modo vincolativamente conforme alla sua corretta interpretazione da parte della Corte di giustizia, tenuto conto dei limiti alla «autonomia procedurale» degli Stati membri nella conformazione degli istituti processuali”[4] .

Il primo quesito, come qui riprodotto, rappresenta icasticamente e realisticamente il punctum dolens di una prassi avallata in passato dalla stessa Corte di cassazione[5], oggi rafforzata da una pronuncia della Corte costituzionale, la n. 6 del 18 gennaio 2018[6], volta ad impedire -in omaggio al principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri[7]- l’impugnazione ex art. 111 Cost. delle decisioni del Consiglio di Stato confliggenti in modo grave e manifesto con il prevalente diritto dell’Unione europea, nella specie con pronunce della Corte di giustizia fondate sul principio della tutela giurisdizionale effettiva.

Si può sin d’ora osservare che, nonostante le Sezioni Unite segnalino una sorta di “revirement necessitato” della giurisprudenza di Cassazione in virtù dell’intervento del Giudice delle leggi (in particolare, la pronuncia Cass. S.U. del 29 dicembre 2017, n. 31226), a ben vedere, l’ammissibilità di azioni volte a contestare presunti straripamenti del giudice amministrativo in ragione di violazioni del diritto dell’Unione europea è sempre stato un fatto eccezionale, se non già un vero e proprio hàpax legòmenon, stante il richiamo, anche da parte della Cassazione, delle sole pronunce S.U. del 6 febbraio 2015, n. 2242 e n. 31226.

È invece vero che, almeno teoricamente, si potesse in precedenza ammettere che uno stravolgimento della norma in modo del tutto arbitrario da parte del giudice amministrativo di ultima istanza fosse possibile anche in riferimento a fattispecie aventi causa petendi comunitaria e non solo a fattispecie di “travisamento di norma interna”. L’aspetto, come si osserverà, è significativo, rilevando immediatamente per il diritto dell’Unione che il giudice nazionale, nel tutelare le situazioni giuridiche soggettive azionate alla stregua di norme comunitarie, debba sempre rispettare, oltre che il principio dell’effettività, anche il connesso principio dell’equivalenza. Due principi, questi, strettamente connessi nella valutazione della Corte di giustizia[8].

Gli altri due quesiti, infine, si incentrano, il secondo[9] (par. 60 dell’ordinanza), sul dubbio relativo al se un’applicazione combinata degli artt. 4.3 TUE, 267 TFUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali impongano alla Corte di nomofilachia il superamento della nozione restrittiva di difetto di giurisdizione quale ricavabile dalla pronuncia della Corte costituzionale, allorquando in particolare il Consiglio di Stato abbia omesso -quale giudice di ultima istanza- il rinvio nelle condizioni processuali così come illustrate in CILFIT[10] (cioè sussistenza di un dubbio interpretativo rilevante); il terzo, infine, sulla specifica fattispecie sub judice, ovvero sul dubbio che sia compatibile con il prevalente diritto dell’Unione la prassi interpretativa del Consiglio di Stato secondo cui il concorrente escluso da una gara d’appalto non sia legittimato ad impugnare l’aggiudicazione finale, alla stregua della linea giurisprudenziale della Corte in Fastweb[11]-Puligienica[12]-BTG[13]-Lombardi[14].

In questa prima “delibazione”, si può certamente affermare che il diritto dell’Unione è a favore di un’interpretazione che, pur nel rispetto del principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri, garantisce una più effettiva tutela giurisdizionale. Tuttavia, se il diritto dell’Unione europea e la giurisprudenza della Corte non impongono sicuramente un “terzo grado di giudizio” (mancante, quanto meno pleno jure, rispetto alle pronunce del giudice amministrativo), non si può negare, come già anticipato, che l’ordinamento dell’Unione europea non tolleri prassi differenziate rispetto ad identiche o analoghe violazioni di legge, l’una per il diritto interno e l’altra per il diritto dell’Unione. Se si può, altrettanto ragionevolmente, ammettere che il diritto dell’Unione non imponga un intervento riparatore (nel caso di specie, dalla Corte della nomofilachia) in qualunque caso di violazione del diritto dell’Unione, non si può nemmeno negare che la violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione -suscettibile di condanna al risarcimento del danno- possa e debba integrare il caso dello stravolgimento grave del diritto idoneo ad abilitare la parte al ricorso ex art. 111 Cost e/o art. 360, n. 1 c.p.c.

Da ultimo, il che rileva anche per il terzo quesito, si deve segnalare che l’aver omesso un rinvio in una fattispecie che palesemente lo imponeva integra una violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione, in virtù della giurisprudenza Köbler[15]-Traghetti del Mediterraneo[16] e della legge sulla responsabilità dei magistrati (legge 117/88), così come novellata dalla legge 18/2015[17].

In altre parole, anche ammettendo che la pronuncia del Consiglio di Stato in punto di legittimazione non fosse del tutto distonica rispetto alla giurisprudenza (non sempre così lineare) della Corte, non c’è dubbio che il caso meritasse quanto meno una “rilettura” autorevole da parte della Corte stessa e, quindi, onerasse il massimo organo di giustizia amministrativa al rinvio ex art. 267, n. 3, TFUE.

2. Il rinvio per presunta “incompatibilità comunitaria”: la questione all’origine e il diritto ad un ricorso effettivo in materia di appalti pubblici

La questione in concreto riproposta alla Corte di Cassazione in sede di ricorso ex art. 111 Cost. per difetto di giurisdizione riguardava la nota problematica di ricorsi incrociati, in sede giurisdizionale amministrativa, volti ciascuno -rispettivamente, ricorso principale ed incidentale- a negare il diritto dell’altro candidato per le più diverse ragioni di partecipare alla gara, con la conseguenza che l’aggiudicazione, secondo la prassi avallata dalle pronunce dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 7 aprile 2011 e n. 9 del 25 febbraio 2014, rimarrebbe sostanzialmente priva di contestazione.

Secondo i giudici amministrativi, in effetti, vi sarebbe una sorta di poziorità logico-processuale nell’esame del ricorso incidentale che, se fondato, farebbe venir meno l’interesse alla decisione del ricorso principale, con la naturale conseguenza di lasciare inalterato il provvedimento amministrativo di aggiudicazione.

Questo tipo di situazione processuale (ovvero, ricorsi incrociati egualmente paralizzanti) è stato oggetto di plurimi interventi ex art. 267 TFUE dalla Corte di giustizia[18].

In una prima causa austriaca, Hackermüller, piuttosto risalente e comunque precedente alla Direttiva 66/2007, in un contesto in cui un offerente aveva indicato il proprio nome violando il principio di segretezza dell’offerta, la Corte ha affermato che la prima Direttiva ricorsi (la n. 665/1989/CE, art. 1, n. 3) “non obbliga gli Stati membri a rendere dette procedure di ricorso accessibili a chiunque voglia ottenere l'aggiudicazione di un appalto pubblico, ma che essa consente loro di esigere, inoltre, che la persona interessata sia stata o rischi di essere lesa dalla violazione da essa denunciata” [19].

In sostanza, a fronte di un motivo di esclusione del candidato ma in assenza di una decisione in tal senso dell’autorità amministrativa in sede procedimentale, per la Corte non si può negare al candidato il diritto di impugnare, in una con la contestazione del motivo di esclusione (rilevato peraltro solo dall’organo di decisione in sede di ricorso amministrativo) anche la decisione di aggiudicazione a favore di altro candidato.

Si deve tuttavia osservare che un obiter dictum della Corte aveva lasciato un profilo irrisolto: “non si può escludere che, al termine di tale procedura, l'autorità adita pervenga alla conclusione che detta offerta avrebbe dovuto effettivamente essere esclusa in via preliminare e che il ricorso dell'offerente debba essere respinto in quanto, tenuto conto di tale circostanza, egli non è stato o non rischia di essere leso dalla violazione da lui denunciata”[20].

Vi è da osservare poi che l’introduzione, da parte della II Direttiva ricorsi, della nozione di “offerente interessato” (art. 1, par. 3 novellato), ha dato alla Corte la possibilità di affinare il proprio punto di vista, osservando, nella nota pronuncia Fastweb, che “tale insegnamento è applicabile, in linea di principio, anche qualora l’eccezione di inammissibilità non sia sollevata d’ufficio dall’autorità investita del ricorso, ma in un ricorso incidentale proposto da una parte nel procedimento di ricorso, come l’aggiudicatario regolarmente intervenuto nello stesso”, con la conseguenza che, ove “ l’aggiudicatario che ha ottenuto l’appalto e proposto ricorso incidentale solleva un’eccezione di inammissibilità fondata sul difetto di legittimazione a ricorrere dell’offerente che ha proposto il ricorso, con la motivazione che l’offerta da questi presentata avrebbe dovuto essere esclusa dall’autorità aggiudicatrice per non conformità alle specifiche tecniche indicate nel piano di fabbisogni, tale disposizione osta al fatto che il suddetto ricorso sia dichiarato inammissibile in conseguenza dell’esame preliminare di tale eccezione di inammissibilità senza pronunciarsi sulla compatibilità con le suddette specifiche tecniche sia dell’offerta dell’aggiudicatario che ha ottenuto l’appalto, sia di quella dell’offerente che ha proposto il ricorso principale”[21].

Nel successivo caso BTG, la Corte ha avuto modo di distinguere la fattispecie in Fastweb (e nell’analoga Puligienica) dalla situazione procedurale in cui vi fossero solo due offerenti e il concorrente escluso dalla gara d’appalto con provvedimento divenuto definitivo ambisse, in qualche modo, a riazzerare la gara (c.d. interesse strumentale), contestando la decisione di aggiudicazione in favore del suo unico concorrente.

La Corte, valorizzando la nozione di “offerente interessato”, e dunque di interesse ad agire dell’offerente, ha disconosciuto la legitimatio ad causam del concorrente escluso precisando che è consentito “a qualsiasi offerente escluso di impugnare non solo la decisione di esclusione, ma anche, fino a quando tale impugnazione non è stata risolta, le decisioni successive che la danneggerebbero se la sua esclusione fosse annullata” (grassetto aggiunto) [22].

In Lombardi , più recentemente, la Corte di giustizia ha avuto modo di ribadire il proprio orientamento anche in una fattispecie caratterizzata dall’impugnativa del concorrente, risultato terzo nella gara d’appalto, che contesti la propria esclusione in vista ed in funzione dell’esclusione dell’aggiudicatario e del secondo in graduatoria, “in quanto non si può escludere che, anche se la sua offerta fosse giudicata irregolare, l’amministrazione aggiudicatrice sia indotta a constatare l’impossibilità di scegliere un’altra offerta regolare e proceda di conseguenza all’organizzazione di una nuova procedura di gara” [23] .

In quest’ultima pronuncia (val la pena sottolinearlo) la Corte interpreta l’art. 1, par. 1, terzo comma, e par. 3 della Direttiva n. 89/665/CEE, come modificata dalla Direttiva 2007/66/CE affermando che osta che un ricorso eiusdem generis “venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi”[24].

E pur tuttavia, alcuna dottrina amministrativistica ha evidenziato che “profonda e irriducibile appare la contraddizione tra le sentenze BTG e Archus”, nella misura in cui quest’ultima, surrettiziamente, “sulla scia di Fastweb, determina l’impropria soppressione, ai fini dell’accesso alle procedure di ricorso, della qualità di soggetto leso o che rischia di esserlo a causa dell’illegittimità denunciata (art. 1, par. 3, dir. 92/13/CEE), qualifica confermata dall’introduzione, con la dir. 2007/66/CE, della nozione normativa di «offerenti interessati»[25].

A prescindere dal fatto che in Archus il requisito soggettivo non pare propriamente mancare[26], il discrimine fra BTG e Fastweb-Archus sembra, piuttosto, rinvenibile nel carattere definitivo, o non, dell’esclusione, definitività per inoppugnabilità della decisione amministrativa e/o giurisdizionale.

Nel caso analizzato dal Consiglio di Stato, dunque, anche richiamando la pronuncia dell’Adunanza n. 4/2011, sembra potersi affermare che la ragione dell’esclusione (cioè il mancato superamento della soglia di sbarramento) non sia diversa da altre forme di esclusione. Secondo la Sezione, infatti, “per poter delibare la carenza di legittimazione, rileva ogni forma di estromissione dalla gara, anche se disposta in fasi successive all’atto iniziale di ammissione, ma comunque deputate (anche solo in senso logico) all'accertamento della regolare partecipazione del concorrente, anche sotto il profilo dei requisiti oggettivi dell’offerta (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2014)”[27].

Tale pronuncia di difetto della legittimazione in capo al ricorrente ad impugnare l’esclusione e/o l’aggiudicazione altrui sembra in effetti emessa per le stesse ragioni che avevano dato origine a suo tempo a Fastweb[28]: di qui il ricorso per Cassazione e la reazione di quest’ultima Corte tendente a ravvisare un caso eclatante di “disobbedienza” ai dicta della Corte di giustizia.

In effetti, anche ammesso che si possa distinguere la situazione da quella occorrente in Fastweb-Puligienica o che queste ultime pronunce contrastino con i precedenti Hackermüller-Archus, non può revocarsi in dubbio che il Consiglio di Stato avrebbe fatto certamente meglio a chiedere lumi alla Corte ex art. 267 TFUE affinché chiarisse il significato dei propri precedenti, talora per vero non così perspicui anche per la discutibile abitudine della Corte a non ammettere le parti alla discussone orale, con ogni naturale conseguenza sulla migliore comprensione dei fatti di causa.

Ad ogni buon conto, non sembra proprio che si possa concludere nel senso che le Sezioni Unite sarebbero incorse in una sorta di freie Rechtsschöpfung, mentre il giudice amministrativo avrebbe applicato nitidamente la giurisprudenza della Corte o, comunque, la “preferibile” giurisprudenza in materia.