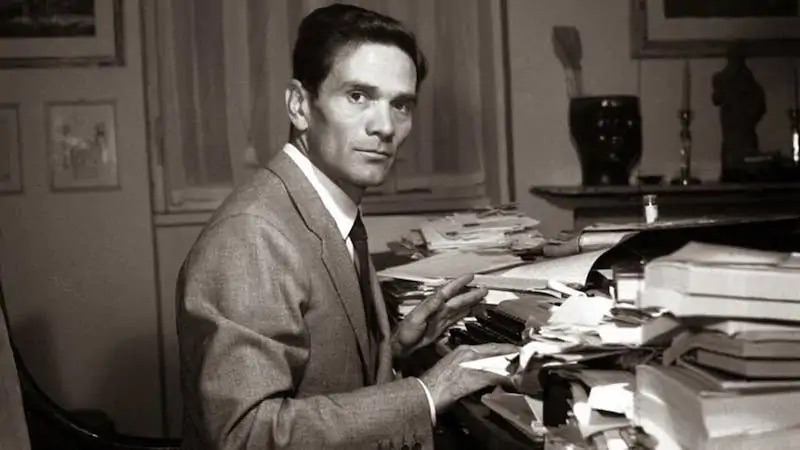

Il “non diritto della giustizia” di Pier Paolo Pasolini

di Mariavittoria Catanzariti

Nelle pagine di Pier Paolo Pasolini (PPP) la riflessione sul diritto non sembra così immediata, se non nelle vesti di un diritto “subìto”[1]. Sia che si associ il diritto alla storia ufficiale o invece a precetti che si lasciano osservare nella loro obiettiva generalità e astrattezza, PPP non fa mistero della sua riluttanza nei confronti delle verità calate dall’alto (auctoritas non veritas facit legem?). È invece affascinato dai processi embrionali, incompiuti o incompleti, perché autentici e non mediati. Il rapporto con il diritto può forse essere immaginato come la presenza di un’assenza, là dove PPP rivendica il carattere estetico della storia e dunque anche del diritto. La sua celebre frase “le persone più adorabili sono quelle che non sanno di avere diritti”[2] contiene in nuce il senso estetico dell’assenza del diritto, non necessariamente perché si è buoni e per questo si può fare a meno di esso, ma perché il diritto, in quanto risultato di processi socio-politici, potrebbe viziare l’originaria immediatezza di alcuni fenomeni. Ciò che si spiega alla luce di un pensiero che contrappone l’alterità di classe “che per sua stessa natura esclude ogni possibile assimilazione degli sfruttati con gli sfruttatori”[3] all’identificazione borghese e come tale intravvede proprio nei diritti la promessa mancata di quella alterità: “La realizzazione dei propri diritti altro non fa che promuovere chi li ottiene al grado di borghese”.[4]

Si potrebbe allora forse tentare di leggere questo rapporto quasi onirico con il diritto, a metà tra desiderio estetico e paura etica di un’assenza: “Rimpiango la rivoluzione pura e diretta della gente oppressa che ha il solo scopo di farsi libera e padrona di se stessa”[5]. Le pieghe di questa tensione intellettuale ed emotiva possono essere intercettate in vari modi. A mio parere, nella riflessione giuridica la definizione del diritto come “ordine auto-sostitutivo” di funzioni[6], ad esempio della giustizia, ben si lega con la lettura dell’opera dell’Autore, in quanto capace di sfrondare il campo dalla ideologia e non cedere il passo a interpretazioni tranchant che potrebbero viceversa non rendere giustizia all’opera. Secondo la celebre teoria dei sistemi, il diritto realizza le sue funzioni attraverso una coercizione alla decisione che rende decidibile la contingenza, poiché gli uomini possono agire anche diversamente da come ci si aspetta. In tale ottica “il rifiuto della decisione equivale al diniego di giustizia”[7] nel senso che il diritto perderebbe, in assenza di carattere decisionale, la sua precipua funzione di auto-fondarsi come sostituto funzionale di ciò che rimane contingente, non oggettivo, non ultimo.

Una lettura di questo tipo allarga l’orizzonte pasoliniano ricomprendendovi la doppia potenzialità del diritto: modificare e mutare, non esser mai uguale a se stesso e a ciò che si regola, sulla base di processi selettivi[8].

Tuttavia, il diritto può sì trasformare situazioni soggettive e stati di fatto o mutare a seconda di quanto esso recepisca istanze sociali, non per questo rinunciando né al suo carattere impersonale né alla capacità di calcolo generalizzato di aspettative, ma ciò può benissimo non avere alcun impatto sulla propria funzione emancipativa[9]. Da questo punto di vista il timore di PPP è senz’altro legato al rischio che il diritto stesso, come risultato di un processo riflessivo culturalmente e storicamente orientato, si sviluppi all’interno di dinamiche mediate dalla borghesizzazione e non attui pienamente per questo la sua funzione emancipativa: “Oggigiorno, la storia determina il suo orientamento in funzione di uno scopo unico: l’industrializzazione totale del pianeta”[10].

Il diritto può infatti sia volgere alla identificazione sia all’alterità a seconda se le scelte e le azioni si collochino in una dinamica di progresso o mero sviluppo: mero sviluppo è “meccanica e irreversibile distruzione di valori”[11], mentre il progresso è compatibile con un progetto di emancipazione culturale.

Di questo effetto dicotomico PPP sembra essere del tutto consapevole allorché denuncia la seconda rivoluzione industriale (il consumismo) come foriera di “rapporti sociali” immodificabili[12]. Ciò consisterebbe in una erronea realizzazione dei diritti civili, dei quali la falsa tolleranza e il falso laicismo opererebbero come ordine auto-sostitutivo dei diritti.

PPP, nello stigmatizzare l’immodificabilità dei rapporti sociali individua esattamente la funzione del diritto all’alterità nell’”essere continuamente irriconoscibili”[13].

PPP solleva a contrario il nodo scoperto del se, effettivamente, il diritto possa funzionare da antidoto alla immodificabilità dei rapporti sociali e a quali condizioni. Ammesso che il consumismo sia la logica sovrastante, preferibile per l’Autore il non diritto della giustizia a una giustizia sostituita dal diritto, là dove per giustizia si intenda una posizione non mediata e originaria, rispetto a un diritto alla identificazione con bisogni altrui. I rapporti immodificabili si realizzano mediante adesione alla logica dei consumi che cristallizza i ruoli degli attori in una dinamica ripetitiva al pari dell’ingranaggio di una macchina. Tale intuizione lucida e intransigente non si abbandona al moralismo ma al contrario dipinge esattamente il quadro evolutivo di una società nella quale “il neocapitalismo coincide insieme con la completa industrializzazione del mondo e con l’applicazione tecnologica della scienza”[14].

La civiltà dei consumi ha vinto evidentemente non perché più atroce e terribile, al contrario perché più attraente e confortevole per tutti e ognuno. A che prezzo però? Osserva PPP «Questa “civiltà dei consumi” è una civiltà dittatoriale. Insomma, se la parola fascismo significa la prepotenza del potere, la “società dei consumi” ha bene realizzato il fascismo»[15]. Tuttavia, tale prepotenza non ha più le fattezze di squadriglie e adunate, ma semplicemente di una granitica ma pacata e preordinata opera di cancellazione di ogni alternativa possibile. È dunque un modo di essere monologante e sagittale che non soltanto non contempla il dissenso ma addirittura fa a meno del consenso perché lo dà per scontato. Senza adesione generalizzata, azione ben diversa dal consenso consapevole, il consumismo non può esistere. Dunque, certamente, esso non può basarsi su un fattore aleatorio quale il consenso consapevole bensì su una sorta di comportamento concludente indotto dalla stessa possibilità di fruire di alcuni servizi digitali che crea dunque dipendenza sociale. Gli effetti pervasivi del consumismo sono naturalmente accentuati dall’uso della tecnologia finalizzata a creare conoscenza per determinati scopi: “La tecnologia (l’applicazione della scienza) ha creato la possibilità di una industrializzazione praticamente illimitata, e i cui caratteri sono ormai in concreto transnazionali. I consumatori di beni superflui, sono da parte loro, irrazionalmente e inconsapevolmente d’accordo nel volere lo sviluppo”[16].

Questa riflessione induce facilmente ad accostare la critica di PPP al dibattito sulla autodeterminazione informativa posta nella tradizione giuridica europea come base del diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali. L’autodeterminazione informativa, intesa come pieno controllo del flusso di informazioni riguardanti un soggetto, rappresenta il nocciolo duro – sempre più spesso eroso tuttavia – del modello europeo dei diritti fondamentali, inclusi chiaramente privacy e data protection. La centralità di questo concetto si spiega peraltro storicamente grazie al fatto che detti diritti, prima ancora di essere stati costruiti e riconosciuti come diritti umani nelle carte novecentesche, sono stati ascritti allo sviluppo della persona come diritti della personalità, cioè come diritti al proprio inimitabile progetto di edificazione personale all’interno della società. Nella data-driven economy tale elaborazione giuridica è messa a dura prova a tal punto da sfumare di fronte a tecniche di estrazione di dati massive e generalizzate, di fronte alle quali i rimedi individuali possono soltanto aprire una breccia ma certamente non considerarsi adeguati alla reale portata del fenomeno.

A una più attenta riflessione non sfugge tuttavia come l’accostamento tra PPP e autodeterminazione informativa sia soltanto sintomatico di un processo ben più ampio che coinvolge i presupposti della libertà individuale e il ruolo del diritto nel preservare tale libertà.

Vi sono alcuni fattori ricorrenti tra l’analisi di PPP e la riflessione attuale sulle tecniche estrattive di dati comportamentali. L’obiettivo di una industrializzazione portata a perfetto compimento è quello di realizzare infatti ciò che Zuboff definisce behavioural surplus nel capitalismo della sorveglianza, cioè l’eccedenza del guadagno realizzato attraverso l’accumulazione estrattiva di dati di utenti di servizi digitali finalizzati a tecniche predittive sempre più affinate[17]. Diverse sono le definizioni di capitalismo della sorveglianza: “1. Un nuovo ordine economico che rivendica l'esperienza umana come materia prima gratuita per pratiche commerciali nascoste di estrazione, previsione e vendita; 2. Una logica economica parassitaria in cui la produzione di beni e servizi è subordinata a una nuova architettura globale di modificazione comportamentale; 3. Una ingannevole mutazione del capitalismo segnata da concentrazioni di ricchezza, conoscenza e potere senza precedenti nella storia umana; 4. Il quadro fondamentale di un'economia di sorveglianza; 5. Una minaccia significativa per la natura umana nel ventunesimo secolo al pari di come lo fu il capitalismo industriale per il mondo naturale nel diciannovesimo e ventesimo secolo; 6. L'origine di un nuovo potere strumentale che afferma il dominio sulla società e presenta sfide sorprendenti alla democrazia di mercato; 7. Un movimento che mira a imporre un nuovo ordine collettivo basato sulla certezza totale; 8. Un'espropriazione di diritti umani essenziali che è meglio intesa come un colpo di stato dall'alto: un rovesciamento della sovranità individuale”[18].

Ciascuna di tali definizioni, descrivendo una porzione del problema, identifica la capacità predittiva che, pur agendo sulla possibilità di calcolare e manipolare comportamenti, determina in ultima istanza l’immodificabilità finale dei rapporti sociali, esattamente come preconizzato da PPP a proposito della civiltà dei consumi. Opera cioè il calcolo predittivo del mutamento al fine di ristabilire esattamente una logica precostituita di potere egemonico che eterodirige il comportamento umano in vista della realizzazione di profitti certi[19]. Prevedere al fine di anticipare qualsiasi mossa indirizzando il comportamento umano verso sentieri battuti. Ingenerare bisogni da soddisfare compulsivamente al costo dell’analisi passata al setaccio della propria esperienza umana. Un perfetto progetto totalitario tanto per PPP quanto per Zuboff (nonostante Zuboff parli di “strumentalismo”[20]) che mira a modificare i comportamenti. La deriva della società digitale non fa altro che amplificare un fenomeno già affrontato da PPP a proposito del carattere pervasivo del consumismo.

Se ogni singolo dettaglio della esperienza umana, sia essa virtuale o reale, rappresenta materiale grezzo per la produzione di modelli predittivi secondo Zuboff – il cosiddetto «market project for total certainty»[21] - ciò produce una forma di disciplinamento finalizzato anche a determinare disparità sociale[22]. Ma anche PPP ritiene che “Il potere è un sistema di educazione che ci divide in soggiogati e soggiogatori”[23], e come tale, seppur esercitato attraverso forme persuasive che apparentemente ingenerano benessere, è pur sempre una modalità di dominio che crea dipendenza.

A questo punto il tema del non diritto diventa molto più di un leitmotiv letterario: esso è indice di una precisa scelta di sistema volta alla costruzione di un modello culturale, tanto alla self-regulation delle imprese tecnologiche in campo etico quanto alla conformità dei cosiddetti “capitalisti della sorveglianza” al rispetto di standard di protezione di diritti individuali soltanto formali. Come a dire che si può estrarre profitto dalla messa a punto di modelli predittivi comportamentali purché si rispetti la privacy dell’individuo. Ossimoro in termini evidentemente nei fatti ma non in diritto. Rispetto a tale immodificabilità è interessante cogliere il messaggio di PPP che mette in guardia nei confronti di un diritto preconfezionato come formula vuota, poiché i diritti individuali logicamente rappresentano nient’altro che l’antitesi immediata dei modelli capitalistici tecnologici estrattivi e predittivi. Nella loro forma mediata possono tuttavia coesistere con essi a date condizioni.

È innegabile che nella società digitale la rapidità e l’efficacia di alcune pratiche tecnologiche è grandemente più potente del diritto e anche l’Autore riconosceva pienamente la necessità per gli intellettuali di “fare [proprio] il rischio della scienza”[24]. Ciò non è chiaramente una buona ragione per rinunciare al diritto a patto che esso realizzi la propria funzione emancipativa nella modificazione di relazioni intersoggettive[25]. Di fronte a quei diritti che invece non irrompono in una situazione antitetica e di resistenza al potere, l’insofferenza estetica di PPP sprigiona una forza dirompente – talvolta irrequieta nei confronti dei tempi propri e maturi per la costruzione di una cultura giuridica - che si rifrange ancora oggi sul dibattito attuale dando impulso a riflessioni ulteriori in ordine alla parabola di un’epoca, quella della società dei consumi. Rispetto a essa il diritto può anche non costituire un ordine autosostitutivo e, nel caso, arretrare verso forme originarie e ideali: il “non diritto della giustizia”, per l’appunto.

[1] Ci si riferisce ai numerosi procedimenti a carico di Pasolini riguardanti la sua produzione artistica e la sua vita privata.

[2] P. P. Pasolini, Intervento al congresso del Partito Radicale, (Lettere luterane), in Saggi sulla politica e sulla società, a cura di W. Siti, Torino, Einaudi, 2012, p. 706.

[3] Ibidem, p. 710

[4] Ibidem, p. 710.

[5] P.P. Pasolini, «Siamo tutti in pericolo», (Altre interviste), in Saggi sulla politica e sulla società, cit., p. 1728.

[6] N. Luhmann, La differenziazione del diritto, Il Mulino, Bologna, 1990, p. 343.

[7] Ibidem, p. 319.

[8] Per una puntuale riflessione cfr F. Ciaramelli, Diritto e trasformazioni sociali, in L’Ircocervo. Rivista elettronica di metodologia giuridica, teoria generale del diritto e dottrina dello stato, 2010, https://lircocervo.it/pdf/2010_01/legislazione/2010_01_02.pdf.

[9] Mirabile in questo senso è l’analisi di Amy Kapczynski relativa ai volumi di Shoshana Zuboff, The age of surveillance capitalism e Julie Cohen, Between truth and power: the legal constructions of informational capitalism: "The law of informational capitalism», The Yale Law Journal, vol. 129/5, 2019-2020, p. 508: “legal ordering is being used not simply to help generate and sustain private power but to insulate it from democratic control”.

[10] P.P. Pasolini, «…e i contestatori» (Il sogno del centauro), in Saggi sulla politica e sulla società, cit., p. 1465.

[11] P.P. Pasolini, «Pannella e il dissenso», (Lettere luterane), in Saggi sulla politica e sulla società, cit., p. 604.

[12] P.P. Pasolini, «Intervento al congresso del Partito Radicale», (Lettere Luterane), in Saggi sulla politica e sulla società, cit., p. 711

[13] Ibidem, p. 715.

[14] P.P. Pasolini, «Quasi un testamento», (Dichiarazioni, inchieste, dibattiti), in Saggi sulla politica e sulla società, cit., p. 861.

[15] P.P. Pasolini, «Fascista», (Scritti corsari), in Saggi sulla politica e sulla società, cit., pp. 519 e 520.

[16] P.P. Pasolini, «Sviluppo e progresso», (Scritti corsari), in Saggi sulla politica e sulla società, cit., p. 456

[17] S. Zuboff, The age of surveillance capitalism. The fight for a human future at the new frontier of power, Public Affairs, New York, 2019, p. 74.

[18] Ibidem, p. 1, (mia traduzione).

[19] Ibidem, p. 212.

[20] Ibidem, p. 360.

[21] Ibidem, p. 379.

[22] Ibidem, pp. 93-97. Zuboff definisce il potere strumentale come indifferenza radicale: “Instrumentarianism’s radical indifference is operationalized in Big Other’s dehumanized methods of evaluation that produce equivalence without equality”, ibidem, p. 377.

[23] P.P. Pasolini, «Siamo tutti in pericolo», (Altre interviste), in Saggi sulla politica e sulla società, Einaudi, Torino, 2012, p. 1725.

[24] P.P. Pasolini, «Fare nostro il rischio della scienza», (Dichiarazioni, inchieste, dibattiti), in Saggi sulla politica e sulla società, Einaudi, Torino, 2012, p. 744.

[25] In tal senso anche A. Kapczynski, cit., p. 1504.

E poi Aggiungi alla schermata principale.

E poi Aggiungi alla schermata principale.