Note minime sulla questione del travisamento della prova nel ricorso per cassazione*

di Marco Dell’Utri

È a me affidato il compito di presentare o illustrare, in termini sintetici, il tessuto o le linee di ragionamento che possono riconoscersi nelle diverse pronunce della Corte di cassazione civile che hanno ammesso la rilevabilità, come vizio di legittimità, del travisamento della prova.

Cercherò di assolvervi sottraendo solo pochi minuti della vostra attenzione.

È stato rappresentato, in modo che a me pare molto brillante ed efficace, il perimetro entro il quale si muovono le questioni su cui siamo chiamati a riflettere.

Si tratta, dunque, di esaminare, dalla prospettiva del giudice di legittimità, il rapporto tra il giudice di merito e la prova e, in modo più specifico, quel particolare impegno, cui il giudice di merito è chiamato, di ricavare, dai mezzi di prova acquisiti al processo, le informazioni probatorie destinate a sostenere la decisione che verrà assunta.

La regola sulla quale il giudice di legittimità misura il senso della propria diversità, rispetto al giudice di merito – ed è una regola sulla quale non mette conto più di discutere, a scanso di ogni possibile equivoco – è quella per cui deve escludersi alcuna possibilità, per il giudice di legittimità, di porre a oggetto del proprio esame il modo attraverso il quale il giudice di merito ha discrezionalmente operato le proprie scelte sul significato da attribuire ai mezzi di prova esaminati: si tratta di una prerogativa propria del giudice di merito, rispetto alla quale la Corte di cassazione, quale giudice di legittimità, difetta di alcuna attribuzione.

Il tema della denunciabilità, in sede di legittimità, del travisamento della prova, nella misura in cui si situa all'interno di questo rapporto tra il giudice di merito e il mezzo di prova, è propriamente chiamato a dirimere questa apparente aporia: se al giudice di legittimità è inibita la possibilità di sindacare il modo attraverso il quale il giudice di merito ha valutato la prova; e se il travisamento della prova è propriamente un giudizio sul modo in cui il giudice di merito ha assunto le sue determinazioni sul significato da attribuire alla prova, come sarà mai possibile, per il giudice di legittimità riconosce rilevanza a detto travisamento?

Nel porre questa domanda, non a caso ho inteso contrapporre all'impossibilità, per il giudice di legittimità, di sindacare la valutazione della prova fatta propria dal giudice di merito, l'eventuale rilevanza, come vizio di legittimità, del travisamento come giudizio sul modo in cui il giudice di merito ha assunto le sue determinazioni sul significato da attribuire alla prova.

Lo spazio che si apre al tema del travisamento della prova in sede di legittimità sta proprio qui: ossia, nell'assumere, da parte del giudice di merito, talune determinazioni sul significato di una prova che non sono una valutazione della prova.

Credo che questo punto costituisca propriamente il cuore della divisione su cui le diverse sensibilità o attitudini della Corte di cassazione civile faticano a incontrarsi.

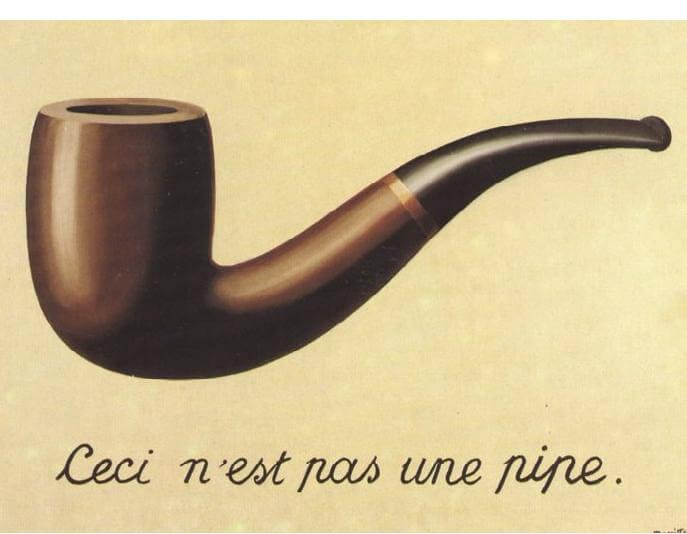

Per comprendere questo aspetto (ossia la domanda se “ci sono attribuzioni di significato a una prova, che non sono una sua valutazione?”) credo che occorra porsi la seguente domanda: può il giudice di merito legittimamente attribuire, a un mezzo di prova, qualunque significato? Può il giudice di merito, ad esempio, pretendendo con ciò di operare una valutazione discrezionale legittima, affermare che una fotografia che riproduce un'automobile fornisca (non già l’immagine di un trattore, di un quad, di un trabiccolo a quattro ruote, etc., dunque di qualcosa che mantiene un legame razionalmente spiegabile con la figura di partenza, bensì) la riproduzione di un fiume?

Il carattere banale o paradossale dell’esempio – per cui occorre che mi scusi, per quanto la stilizzazione aiuti a semplificare o schematizzare il ragionamento – varrà ad evidenziare (come sotto la lente di un microscopio) uno spazio che, seppur minimo, purtuttavia si apre, tra la valutazione discrezionale del significato di un testo (genericamente inteso) e ciò che, di quello stesso testo, non può più costituire, giuridicamente, una valutazione.

Si sostiene: si tratterebbe di una ricostruzione dei fatti incontrastabilmente contraddetta da quanto risultante dagli atti e, dunque, suscettibile di essere censurata in sede di revocazione (art. 395 n. 4 c.p.c.); a patto, tuttavia, (lo afferma lo stesso art. 395 n. 4 c.p.c.) che il giudice non abbia espressamente giudicato sul contrasto eventualmente insorto tra le parti circa il significato di quella fotografia automobile/fiume.

Se, infatti – si osserva – il giudice di merito avesse espresso la propria valutazione su tale contrasto, decidendo sul rapporto automobile/fiume, (verosimilmente, il 999 per mille delle volte riconoscendo l'automobile, l'1 per mille delle volte continuando imperterrito a riconoscere il fiume) avrebbe comunque valutato la prova e, dunque, tale valutazione sarebbe in ogni caso non più censurabile, in sede di legittimità, sulla base della regola che abbiamo inizialmente posto come indiscutibile; e ciò, soprattutto, a seguito della soppressione del vizio di motivazione (se non nel caso-limite della motivazione non costituzionalmente giustificabile).

Dobbiamo, dunque, affermare che la parte che si sia vista dar torto dal giudice di merito che avesse riconosciuto espressamente, nella fotografia dell'automobile (e nel contrasto sul punto intervenuto tra le parti), la riproduzione fotografica di un fiume, non possa più contestare questa decisione, poiché in sede di legittimità la valutazione della prova fatta propria dal giudice di merito non è consentita; quella decisione, quindi, non sarebbe affatto illegittima (la motivazione infatti, avrebbe una sua logica interna, non denunciabile ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c.), dovendo ritenersi, semmai, o al più, una decisione ingiusta.

Ma siamo proprio sicuri di dover riconoscere come legittima l'assoluta e piena libertà del giudice di merito di attribuire a una prova tutti i significati che ritiene arbitrariamente di potergli attribuire? Il potere di valutazione del giudice di merito è una libertà assoluta o è, invece, un potere discrezionale? (non dimentichiamoci che l’art. 116 c.p.c., proprio con riguardo alla valutazione delle prove, parla di ‘prudente apprezzamento’).

Esiste una distinzione tra la libertà interpretativa che riconosciamo, ad esempio, all’interprete di un'opera d'arte, rispetto al potere (discrezionale) interpretativo che il giudice di merito ha nell'attribuire un significato a un mezzo di prova?

Il riferimento al tema dell’interpretazione artistica non deve suonare eccentrico, o dominato da intenti d’indole puramente retorica, rispetto al discorso che si viene svolgendo, se solo si pensi alla ricchezza e alla fecondità delle pagine dedicate da Emilio Betti al tema dell’ermeneutica artistica nei passaggi che si ascrivono alla sua teoria generale dell’interpretazione, sovente proprio nel contrasto con Hans Georg Gadamer proprio a proposito dell’interpretazione artistica come ‘modello’ di approccio conoscitivo.

L’interprete di un'opera d'arte avrebbe buon gioco, ad esempio, dinanzi alla nostra fotografia dell'automobile, a vedere rappresentata mirabilmente, attraverso il mezzo inventato dalla scienza e dalla tecnologia contemporanee, l'idea (magari di stampo futurista) del ‘movimento’, del fluire dello spirito delle cose, di quell'antico ‘tutto scorre’ (proprio come un fiume) che il presocratico Eraclito aveva intuito quale essenza profonda delle cose, e che aveva esemplificato nell'impossibilità di bagnarsi due volte nella stessa acqua di uno stesso fiume.

Dunque, la rappresentazione di quell’automobile null’altro sarebbe se non la (simbolica) rappresentazione del ‘fiume eracliteo’.

E, tuttavia, per arrivare a questa conclusione, l’interprete dell'opera d'arte deve necessariamente avvalersi dell'uso della metafora, della libertà dell’associazione simbolica; deve introdurre, nel rapporto con il testo artistico (o, meglio, interpretato in chiave artistica), il libero gioco (necessariamente ‘arbitrario’) del proprio mondo interiore e delle proprie esperienze intellettuali.

Ma il giudice di merito alle prese con un testo probatorio dispone della medesima libertà? Potrebbe davvero usare liberamente la metafora, l'associazione simbolica, arricchire la lettura del testo con l’introduzione arbitraria del proprio mondo interiore e di proprie particolari esperienze intellettuali?

La risposta negativa a questo interrogativo (di per sé evidente, per la radicale diversità di prospettive e di finalità dei due approcci ermeneutici) ci riporta a voci di un vocabolario o a nozioni elementari più consuete del linguaggio giuridico: la discrezionalità, che è il tratto di ogni ‘funzione’ regolata da norme giuridiche, non è (e non può essere) la libertà dell’arbitrio; e dunque, la valutazione discrezionale di un testo probatorio ha dei confini, che sono propriamente identificabili con il perimetro di tutti i significati possibili di un testo che rispondano a una logica spiegabile (meglio sarebbe dire ad una logica ‘aperta alla condivisione collettiva’), ossia (per tornare al nostro testo probatorio), con il perimetro all’interno del quale trovano posto tutte le informazioni probatorie della cui congruità, rispetto al mezzo di prova esaminato, è possibile rendere conto in termini logico-razionali (naturalmente, di una logica e di una razionalità aperte alla condivisione collettiva e orientate in termini argomentativi).

Al di fuori di quel perimetro (disegnato, occorre ripetere, dagli imperativi della logica e del ragionamento argomentativo), le scelte del giudice (nell’attribuzione di significati al testo) non costituiscono più l’esercizio di una valutazione discrezionale, ma sono solo l’esplicazione di un imprevedibile e incontrollabile arbitrio (ossia di un arbitrio destinato a seguire una logica del tutto interna e autoreferenziale); un arbitrio in forza del quale sarebbe possibile inventare qualunque significato dei testi probatori disponibili; testi che, da ‘base’ di un ragionamento logico, diverrebbero mero ‘pretesto’ di un sogno intellettuale: si tratterebbe, né più né meno, di ‘inventare prove’.

E quando il giudice ‘inventa’ una prova, non sta più valutando il mezzo probatorio sottoposto al suo esame: lo sta ‘creando’ (si vorrebbe dire d'ufficio), non avvedendosi dell’evidente errore che stravolge completamente, travisandola, la ricognizione del contenuto (che ambisce a porsi come) oggettivo del mezzo di prova esaminato.

E quando il giudice ‘crea’ una prova (d'ufficio) contro la legge sembrerebbe proprio porsi in contrasto con la regola per cui: "Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”: si tratta della regola (giuridica) contenuta nell’art. 115 c.p.c.

Si tratterebbe, dunque, di una decisione radicalmente e irriducibilmente infedele al processo per effetto della violazione di una norma giuridica.

La decisione del giudice di merito fondata sul presupposto che la fotografia di un'automobile ritragga un fiume, dunque, non è (solo) una decisione ingiusta: è propriamente una decisione illegittima, ossia resa in violazione di una specifica norma processuale; e al giudice di legittimità deve riconoscersi il potere di rilevarlo.

Le sentenze della Corte di cassazione che hanno ragionato secondo questo schema, credo si siano limitate al rilievo di questo vizio elementare (per quanto verosimilmente molto raro), aggiungendo unicamente, ai fini della rilevanza della censura, la necessità che l’istante che denunci tale vizio, oltre a dimostrare l’impossibilità di ricondurre al testo probatorio (neppure in modo indiretto) l’informazione che il giudice di merito ha ritenuto di trarne (secondo i termini di quella logica argomentativa prima descritta), dimostri altresì che l'errore denunciato, ove corretto, valga a condurre a una decisione certamente allo stesso favorevole: si tratta, in tal senso, di conferire rilievo a quel carattere di decisività della censura di legittimità, più volte richiamato anche a proposito di temi processuali di diversa natura.

Le massime che l’analisi critica dei colleghi dell’ufficio del Massimario hanno tratto, dalle nostre sentenze che si sono diffuse secondo il paradigma che ho cercato rapidamente di sintetizzare, mi pare restituiscano fedelmente il senso di quanto sin qui riportato.

Il timore – del tutto ragionevole e realistico – che l’adozione di tale prospettiva possa generare un uso strumentale del vizio del travisamento della prova, con il malizioso obiettivo di condurre il giudice di legittimità a tornare indebitamente sulla valutazione nel merito dei fatti di causa – e, dunque, la conseguente legittima preoccupazione di una moltiplicazione artificiosa dei ricorsi in sede di legittimità, non devono (né possono) indurci a legittimare un’obiettiva (ulteriore) limitazione del diritto delle persone di difendere le proprie ragioni nel processo, al solo scopo di sopperire alle sperimentate difficoltà del legislatore di governare e proporzionare, in modo più ragionevole, i flussi abnormi delle controversie condotte all’esame di una Corte Suprema.

Converrà peraltro considerare come, attraverso una severa vigilanza sui ricorsi e, soprattutto, attraverso un accurato self-restraint delle proprie asserzioni, il giudice di legittimità potrà incidere in modo significativo sul costume del foro, opponendosi con rigore ad ogni pretesa delle parti di indulgere ancora, in sede di legittimità, su temi di merito; ma senza tuttavia perdere, tra le maglie del controllo, forme palesi e inaccettabili di ingiustizia non adeguatamente sorvegliate in sede territoriale.

Si tratterebbe – per richiamare la fortunata formula – di non buttare via il bambino (dell’ingiustizia inaccettabile) assieme all’acqua ‘sporca’ (delle valutazioni di fatto).

Credo che questo specifico atteggiamento di fermezza sul senso di giustizia sia una conclusione da esaminare, non tanto (o non solo) alla stregua degli impulsi della propria coscienza civile (di cittadini, prima ancora che di giuristi), quanto piuttosto in forza di un più misurato equilibrio, se non proprio di una più meditata saggezza, nell’affrontare il senso elementare delle cose.

*Il testo riproduce l’intervento svolto, il 14 marzo 2023, nell’Incontro di studi organizzato dalla Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione, dal titolo “Errare Humanum…Travisare Diabolicum. La questione del travisamento nel ricorso per cassazione”, tenutosi a Roma, nell’Aula Magna della Corte di cassazione.

And then Add to Home Screen.

And then Add to Home Screen.