L’arte del giudizio. A proposito del valore sociale della sentenza sul vincolo storico alla casa di Rosario Livatino.

(nota a Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisdizionale, 15 febbraio 2021)

di Carlo Vittorio Giabardo

Sommario. 1. Introduzione. La dimensione artistica della sentenza – 2. Un quadro dipinto: il racconto della casa di Rosario Livatino, tra privato e pubblico – 3. Il giudice e la parola.

1. Premessa. La dimensione artistica della sentenza

Ci sono volte in cui la delicatezza della materia del contendere in un giudizio si riflette - quasi come in uno specchio - nel linguaggio e nello stile della sentenza, che quel giudizio chiude. Ci sono volte in cui la significatività sociale, umana, etica dei fatti di causa, chiede - e anzi, richiede - che se ne parli, giudicandola, con egual profondità, rispetto e potenza comunicativa. Questa per così dire “simbiosi” tra sostanza e forma, tra oggetto e stile, tra il cosa e il come, senza dubbio traspare ed emerge con grande forza nella decisione che qui si annota, relativa alla legittimità del vincolo amministrativo posto alla “Casa di Famiglia del giudice Rosario Livatino”, in quanto bene di straordinario valore storico e culturale. Sembra quasi che i giudici sentano e assumano interamente, anche nelle forme del decidere, la responsabilità morale e sociale del messaggio che implicitamente la decisione fa pervenire alla collettività.

In questa decisione, e nella narrazione che vi è contenuta, vi è, a parere di chi scrive, una chiara presenza artistica, che merita di essere posta in luce; non nel senso di artificialità o retorica (qualità che, nell’arte, impoveriscono, piuttosto che arricchire, il prodotto), ma nel senso pieno e alto di autenticità, attenzione e cura nell’uso delle parole, capaci in questo caso di trasmettere valori e costruire consapevolezze. La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa che qui si annota, più che parlare, dipinge; non si limita a decidere, a distribuire il torto o la ragione, ma bensì evoca – come vedremo - quel contesto domestico del Giudice Rosario Livatino, ne abbozza la personalità, argomenta con particolare efficacia il valore simbolico, e quindi collettivo, posto al servizio di tutti, della Sua abitazione. Il linguaggio qui si fa testimone del contenuto.

I filosofi, d’altronde, da tempo sanno che la parola (e quindi il racconto, la narrazione) costruisce mondi, costruisce la realtà sociale, costruisce verità. Il linguaggio costruisce insomma la nostra casa, il luogo in cui abitiamo. Differenti forme del dire comportano differenti visioni del mondo[1]. E così anche l’arte, che è, in fondo, un linguaggio, dà forma (in-forma) al nostro vivere; influenza o, ancor più, costruisce - tramite le parole, le raffigurazioni, la musica - la realtà nella quale viviamo.[2]

La sentenza - e questa sentenza in particolare – può allora esser vista come un atto artistico (e quindi creativo), soprattutto quando la bellezza del linguaggio, la scelta delle parole, le figure che evoca, le sfumature del discorso non sono fini a sé stesse, ma sono poste al servizio di un messaggio sociale più ampio il cui destinatario è la collettività (v. in fine).

Sia consentita, a questo proposito, una brevissima divagazione. Non saremo certo i primi a guardare alle sentenze sotto l’aspetto estetico[3]. Nell’universo di common law, e specialmente in Inghilterra, ad es., è ampiamente riconosciuto il valore letterario di certe judicial opinions, e molto spesso la scrittura, lo stile, identifica già dalle prime battute il giudice estensore. Il linguaggio, là, è spesso estensione della personalità. La sentenza ben può esser trattata come un genere letterario, studiato e indagato con i metodi della critica letteraria[4]. Ciò, nella tradizione di civil law, non si dà storicamente, perché il giudice non è (rectius: non si vuole che sia) un individuo, un soggetto in carne ed ossa, bensì una istituzione: egli non agisce in quanto persona con nome e cognome (come i giudici di common law: Lord Denning, Lord Diplock, ecc.), ma in quanto membro istituzionalizzato (“questo Tribunale, questa Corte, questo Collegio”). Nella cultura continentale non è il giudicante davvero che decide – è stato laconicamente detto – ma il Codice (la legge)[5]. Grandissima finzione, questa, che però perdura a livello declamatorio: ecco il perché dello stile solitamente molto asciutto, non emotivo, impersonale, formale, tecnico, burocratico, delle sentenze di civil law[6].

La sentenza in esame smentisce, attraverso l’uso di un linguaggio appassionato, caloroso – assai giustamente, assai opportunamente – questa pretesa s-personalizzazione della funzione giudicante. Più in generale, tramite le parole, viene qui rivelato il significato più autentico del giudicare: che non è e non deve mai tradursi in una operazione meccanica e indifferente, ma è, e deve rimanere, atto realmente umano, e quindi “com-partecipe” delle vicende che si agitano. In ogni frase della sentenza si manifesta, appare – giustamente – un giudice partecipe. Che è, poi, l’alto concetto della funzione che avevano i patres del diritto processuale civile italiano. Mi sono imbattuto, recentemente, in un’affermazione di Salvatore Satta, il quale rimarcava il bisogno di un giudice che «si immetta nell’azione, sia veramente un attore del dramma di vita che solo apparentemente si svolge fra le sole parti, un giudice che non sia un ricercatore di norme in un povero codice sempre malfatto, ma che arrivi a realizzare il miracolo di sentire l’interesse altrui come proprio (perché indubbiamente è suo proprio)[7]». Parole che ci sembrano distantissime dalle correnti del pensiero odierno, ma che invece meritano di essere recuperate.

2. Un quadro dipinto: il racconto della casa di Rosario Livatino, tra privato e pubblico

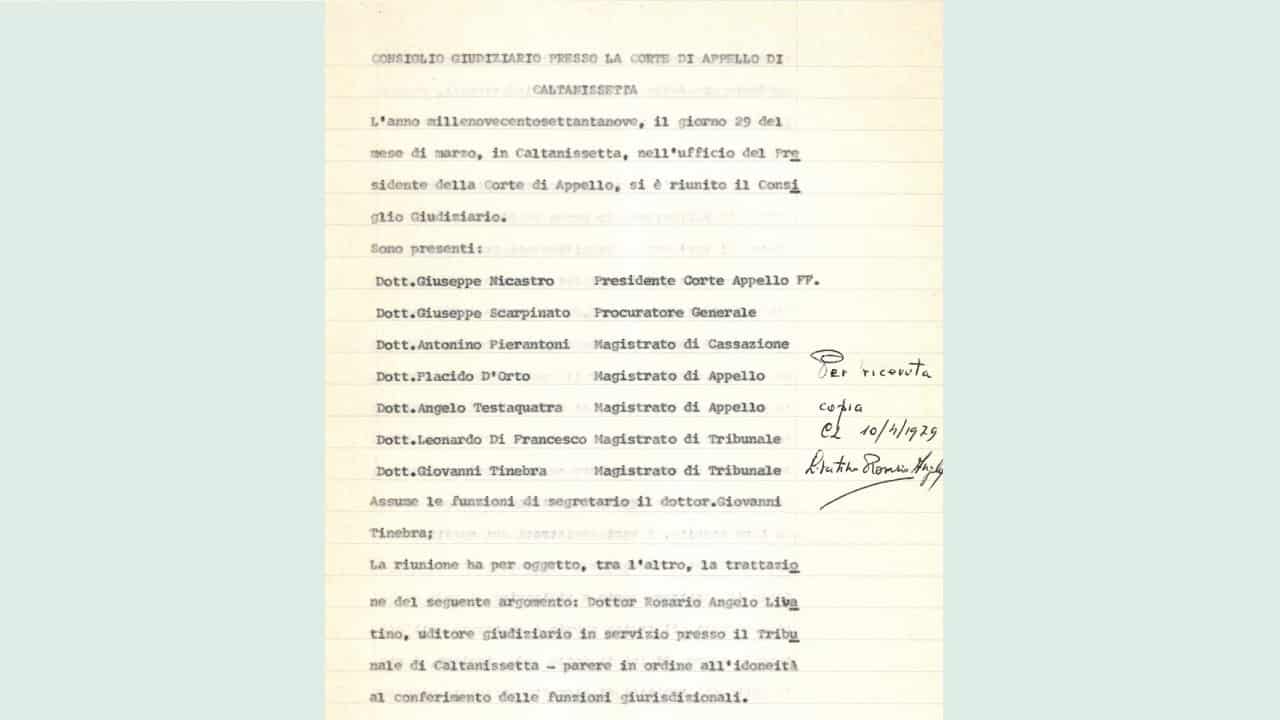

Con il provvedimento qui in commento, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia si pronuncia - confermando quanto già deciso dal T.A.R. Sicilia - sull’esistenza e la giustificazione del vincolo amministrativo posto sulla “Casa di Famiglia del giudice Rosario Livatino” (a Canicattì, in provincia di Agrigento) e ai beni ivi contenuti, in quanto di “interesse storico, artistico, architettonico e etnoantropologico particolarmente importante”. L’oggetto della causa in sé è semplice; la vicenda, considerata nella sua obbiettività fattuale, è quasi routinaria (parrebbe una delle migliaia di controversie amministrative sulla legittimità di vincoli posti dagli enti locali), gli aspetti tecnico-giuridici, seppur significativi, non sono particolarmente intricati; ma l’intensità etica e l’eccezionalità umana della vicenda che sta dietro la decisione rende non solo interessante, ma persino doveroso, soffermarsi su quanto deciso. Ciò di cui si discorre è, infatti, la dimora di famiglia del giudice Rosario Livatino, profondissimo credente, la cui vita - come tristemente noto – fu spenta da un agguato mafioso in auto il 21 settembre 1990, quando Egli aveva 38 anni e prestava servizio come Giudice presso la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Agrigento[8]. «Martire della giustizia e, indirettamente, della fede» – secondo le parole di San Giovanni Paolo II - La Chiesa ha riconosciuto il suo martirio avvenuto «in odium fidei». Il processo canonico di Beatificazione, in quanto Servo di Dio, avviato nel 2011, giunge, ora, a compimento[9].

Come detto, non mi soffermerò sugli aspetti tecnici della decisione, ma bensì su quelli letterari (e quindi artistici), nel senso definito in apertura[10]. Tutto il giudizio ruota attorno al valore personale e simbolico della casa di Rosario Livatino, nella quale Egli viveva con la sua famiglia. La casa, naturalmente, è molto di più di un semplice edificio: da contesto privato e riservato, da nido del Magistrato, potremmo dire, viene ad assumere una valenza pubblica e sociale di estrema potenza. È in questi passaggi che la sentenza, non solo descrive, ma offre immagini.

Le parole, scelte con cura e con vicinanza affettiva, trasmettono magistralmente questa duplicità di aspetti dell’abitazione, privata prima e pubblica poi. Apprendiamo dal provvedimento che quella casa rappresentava il contesto esistenziale del giudice, il suo nucleo più intimo. La sentenza insiste molto su questa dimensione personalistica, individuale: «In quell’appartamento – citiamo testualmente – si è formato un ragazzo che con adamantina riservatezza ha interpretato i valori di rettitudine e indipendenza che devono caratterizzare il lavoro del magistrato». Le parole sono selezionate con estrema accuratezza. La “riservatezza”, innanzitutto, è caratteristica caratteriale di Rosario Livatino che i Giudici richiamano e valorizzano in più punti. Cito sempre dal provvedimento: «La morte di quel giovane magistrato, fino a quel momento conosciuto solo nel suo ambiente di lavoro a motivo della sua estrema riservatezza»; e poco oltre: «L’impegno morale ed etico coltivato esclusivamente nel lavoro e nella riservatezza…»; e ancora oltre: «La breve vita del magistrato si è consumata all’interno della dimensione famigliare (…). All’interno dell’immobile oggetto del presente provvedimento viveva, in riservatezza e solitudine, il giovane giudice». E nel primo passaggio su ricordato la Sua riservatezza è definita adamantina, cioè trasparente, senza macchia, innocente e pulita, che tanto più risalta nel contrasto con la brutalità dell’agguato. Prestiamo ancora attenzione alle parole: i valori della rettitudine e della indipendenza sono da Lui interpretati; cioè non semplicemente accolti, accettati, scelti, ma bensì - più intensamente – vissuti (interpretare è attribuire un significato: in questo caso esistenziale, vitale), incarnati si sarebbe anche potuto dire, fatti cioè oggetto di esempio personale, fino al sacrificio.

La sentenza riporta poi vari passi della Relazione Tecnica che accompagnava il decreto di apposizione del vincolo; passi che riteniamo di riportare qui a nostra volta perché capaci di evocare anche fisicamente quell’ambiente, quel clima domestico, quasi come se stessimo guardando un quadro delicato: « l’arredamento risulta sobrio e semplice, tutti gli oggetti, le suppellettili, i libri e gli arredi, amorevolmente preservati dalla famiglia, trasmettono al visitatore un’atmosfera emotiva di casa Livatino ». Anche qui, nessuna parola è lasciata al caso, con in un quadro nessuna pennellata è un di più, nessuna mano di colore è inutile. Gli oggetti non sono solo preservati, ma lo sono amorevolmente, il che ci lascia intuire una unità famigliare indistruttibile. Così poi la Relazione prosegue: « Tra gli oggetti personali si annoverano: il Vangelo, la macchina da scrivere, il telefono, materiale di documentazione e riviste giuridiche, un quadretto di Paolo VI (richiamato in una delle sue agendine quando muore il Sommo Pontefice)…». Come si nota, siamo lontanissimi dal linguaggio spersonalizzato, anonimo e burocratico con il quale supponiamo vengano redatte le relazioni degli esperti e delle Soprintendenze, ed entriamo invece in un universo umano. Ci sembra di aver bussato alla porta di Casa Livatino, di aver chiesto sommessamente permesso, di esser entrati nelle stanza in punta di piedi. Alla fredda e burocratica dicitura, si sostituisce un linguaggio quasi poetico. Senza nessuna retorica: poetico è – tecnicamente - quel linguaggio che vuol dire di più di ciò che dice: ed è esattamente questa la sensazione che ci trasmette il provvedimento. Dalla descrizione della casa e degli oggetti intuiamo quel di più, che riguarda il tratto umano ed esemplare di Rosario Livatino. L’elenco degli oggetti riportato non è formalistico e pignolo; si vede che non è una pura somma di cose fatta a scopo di inventario, ma è più un vero ritratto che ci dice molto sul Giudice. Ci immaginiamo una normalità della vita che contrasta, verrebbe da dire, con il sacrificio del Magistrato; ma il contrasto svanisce presto, se si pone a mente come l’autentico eroismo (anche qui, uso questa parole senza nessuna retorica) proviene da chi è stato capace di vivere la propria vocazione con umiltà e serietà. La normalità di questa casa è anzi proprio il suo valore. Oltre alla riservatezza, la normalità difatti è l’altro grande segno di Rosario Livatino che il Giudici evidenziano. Cito ancora dal testo: «nell’impegno etico e morale del giovane magistrato che, con la sua “normalità”, ha indicato ai giovani, non solo siciliani, la via del riscatto e della liberazione dal predominio mafioso»; e più avanti: « è dovere dello Stato, di cui Livatino è un “servitore eccezionale”, riconoscere lo straordinario valore della casa del Giudice e il suo forte valore simbolico a ricordo di chi ha pagato con la vita la “normale” rettitudine che non si piega alle minacce o alle lusinghe della mafia», enfasi nostra. La straordinarietà si nasconde, o meglio, si rivela, proprio nella normalità di chi si dedica (si dà, si offre) allo studio, al lavoro, di chi si prende cura della propria missione, del proprio intorno innanzitutto, e quindi della propria integrità.

Vediamo benissimo, dai passi che ho citato, come la sentenza proceda per rappresentazioni: come in un racconto d’alta fattura, ci permette di figurarci nella nostra mente quella stanza e le persone che la abitavano. Leggendola, ci pare quasi d’esser lì, di vederla.

Nella seconda parte della decisione, vi è poi il passaggio decisivo dal privato al pubblico, cioè dalla dimensione intima e personalistica del focolare domestico, così ben descritto, a quella sociale. Vi è una trasformazione, una conversione, che la sentenza riesce a rendere bene (compito linguisticamente non facile). Così continua il testo, sempre riportando i passi della relazione di accompagnamento: «La dimora del giudice Livatino, con i suoi ricordi, scritti autografi, foto ed effetti personali, preservata nella sua immobile integrità dai genitori, custodi ed artefici degli insegnamenti che costituiscono i capisaldi della figura umana e istituzionale dell’uomo Livatino, rappresentano oggi la memoria storica su cui incentrare una azione di sensibilizzazione e divulgazione di valori fondanti come il perseguimento della legalità, al ricerca della giustizia, il compimento del proprio dovere (…). Costituisce già un avamposto per la legalità (…)». “Immobile integrità” dicono i Giudici: ci sono cose che non si toccano, perché sono il tramite tra il passato e il futuro; e in questo loro essere tramite, cessano di appartenere al passato, per assumere la valenza di qualcosa che vive in un eterno presente. Sono un monito (un “avamposto”, nelle parole dei Giudici), qualcosa che sta e deve permanere fisso. Sono, in maniera ancora più pregnante, una testimonianza. È questa l’immaterialità del bene (che è e rimane pur sempre un oggetto materiale), cioè la sua «attitudine (…) ad essere testimonianza di superiori valori di civiltà», quali quelli che Rosario Livatino ha sicuramente incarnato. Questi valori – afferma ancora la sentenza - «si incardinano inscindibilmente» nella cosa oggetto di tutela, divengono cioè tutt’uno col bene. Non è un concetto per nulla facile da rendere.

Traspare dalle argomentazioni la dimensione chiaramente simbolica dell’oggetto. La casa di Livatino è – diremo noi, e lo dice anche la sentenza – un simbolo, ma nel senso pieno ed etimologico del termine: “simbolo” deriva dal greco antico “sym-ballo”, cioè “gettare con”, “lanciare qualcosa insieme” e quindi “riunire in uno solo due elementi distanti”. Il simbolo è qualcosa che sta al posto di, e la cui semplice visione o ricordo ci “getta” in un altrove. I Giudici siciliani assai opportunamente, a questo proposito, usano la parola “rimando”; «il valore culturale si identifica nel rimando all’impegno etico e morale del giovane magistrato». Il vocabolo “rimando” esprime bene questa finalità del simbolo, questo “gettare oltre”, come una freccia che si diparte dall’oggetto e finisce per indicarci il valore[11].

3. Il giudice e la parola

La bellezza del testo scritto ci permette di fare qualche osservazione più ampia sul giudicare. Il giudizio è, naturalmente, fenomeno linguistico (scritto o parlato). Le questioni di linguaggio e di stile non solo occupano un posto fondamentale, e non vanno perciò intesi come meri ornamenti, ma sono bensì elementi strutturali del giudicare. Quello che voglio dire è che, nel processo (così come spesso nell’arte), il come è costitutivo del cosa; lo stile è costitutivo del contenuto: non c’è vera separazione tra i due poli. Pensiamo all’architettura: possiamo distinguere una costruzione in sé (il cosa) da come (cioè dallo stile in cui) è costruita?[12] No. Un edificio “è” il suo stile. La forma è già la sostanza, e la sostanza è nient’altro che la forma concretizzatasi.

Qualcosa di simile potrebbe essere detto per la sentenza. Ora, la decisione che si è annotata avrebbe potuto decidere nella stessa maniera (e cioè ribadendo la legittimità del vincolo) con altre parole: senza indugiare sulle immagini, senza evocare i tratti esistenziali e personali del Giudice, senza la stessa cura negli avverbi e negli aggettivi, senza soffermarsi così lungamente sul passaggio dalla dimensione privata a quella pubblica della casa, senza insistere così tanto sul simbolismo etico e morale del luogo fisico che si fa testimonianza. Avrebbe potuto, sì: il valore precettivo sarebbe stato lo stesso, ma sarebbe stata una differente sentenza. Non semplicemente la stessa sentenza detta con parole differenti, ma bensì un differente atto, con una differente portata.

Per capire questo punto bisogna porre a mente che il contenuto di una sentenza non si esaurisce nel suo precetto, ossia nel comando. Questo è certamente il messaggio esplicito, lo ius dicere, il “dire il diritto” nel caso sottoposto a giudizio, che risolve il conflitto e che si rivolge quindi alle parti (nella nostra vicenda: alla parte appellante, condannata alle spese, e all’Autorità amministrativa, a cui si ordina l’esecuzione). Ma vi è, accanto a quello, anche un altro messaggio, implicito, che si rivolge alla collettività. La sentenza ha sempre – in maggior o minor misura – una vocazione alla generalità. La sentenza (che è atto pubblico, dotato di autorità) ha in sé la tendenza ad andare oltre e al di là del caso di specie, a irradiare i propri effetti all’intero ordinamento. Gli interlocutori di questo messaggio non sono più i litiganti, ma la generalità dei consociati. E ciò non è vero solo con riguardo alle statuizioni giuridiche (nel senso che la sentenza vuole sempre comunicare al pubblico come il diritto è, o come dovrebbe essere, in casi analoghi a quello deciso), ma anche con riguardo al più ampio messaggio sociale che intende veicolare. Questo è il suo valore sociale, che nel provvedimento che qui si è commentato assume un carattere preponderante. È un messaggio - quello della nostra decisione - morale ed etico, che ci parla del significato del sacrificio, della virtù della dedizione, della superiorità del Bene, che tanto più brilla tanto più lo si accosta a ciò che oscuro. Tutto questo non si esprime (né potrebbe) sotto forma di comando, ma necessita di un apparato linguistico, creativo e quindi diciamo pure artistico, in grado di trasmettere e ispirare, in grado di costruire, e che sarebbe un errore trascurare.

Se il giudice - come ritengo - è non solo solutore di conflitti, ma interprete di valori, non può restare neutrale davanti a questi. E questa sua non-neutralità (che è poi la responsabilità del giudizio, che egli certamente ha[13]) si manifesta necessariamente anche nella dimensione letteraria. Di questo, i giudici del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana si sono dimostrati non solo consapevoli ma, anzi, pienamente responsabili.

[1] J. Bruner, The Narrative Construction of Reality, in Critical Inquiry, 1991, 1 e seg.

[2] Sull’attitudine dell’arte a “creare mondi” (veri), v. N. Goodman, Vedere e costruire il mondo, trad. it. a cura di C. Marletti, con prefazione di A. Varzi, 2 ed. (ed. or., 1978), Roma-Bari, 2008 («c’è un mondo per ogni diverso modo di combinare e costruire sistemi simbolici. C’è un mondo per ogni versione e visione che se ne dà nelle diverse teorie scientifiche, nelle opere di artisti e narratori differenti, nelle nostre percezioni in quanto influenzate da quelle opere e teorie, oltre che dalle circostanze»; (enfasi nostra). Così A. Varzi, Mondo-versione e versioni del mondo, dall’Introduzione). V. anche, sempre di Nelson Goodman, I linguaggi dell’arte, trad. it. a cura di F. Brioschi (ed. or., 1968), Milano, 2017.

[3] V., ad es., quanto detto da G. Policastro, intervistata da B. Capponi, sull’aspetto creativo-linguistico della sentenza, in https://www.giustiziainsieme.it/it/le-interviste-di-giustizia-insieme/1571-bruno-capponi-intervista-gilda-policastro, che cita, sul punto, il libro di P. Bellucci, A onor del vero (fondamenti di linguistica giudiziaria) (con introduzione di T. De Mauro), Torino, 2005.

[4] Nel contesto anglosassone, R. A. Ferguson, The Judicial Opinion as Literary Genre, in Yale Journal of Law & Humanities, 1990, 200 e seg.

[5] « The American judge is somehow expected to judge, really to judge. In France, the Code is supposed to have already judged » (la frase, che prende ad esempio la cultura statunitense e quella francese come emblemi, rispettivamente, della tradizione di common law e di quella di civil law, è riportata da M. Lasser, Judicial (Self-)Portraits: Judicial Discourse in the French Legal System, in Yale Law Journal, 1995, 1325 e seg.

[6] Per tutti, M. Taruffo, voce “Motivazione”, in Enc. giur. Treccani, 1990, 2: « Negli ordinamenti di civil law il modello prevalente è quello della motivazione burocratica ed impersonale, logicamente strutturata e imperniata sulle argomentazioni di diritto, concettualistica e tecnicizzata. Influiscono al riguardo fattori quali (…) l’assoluta preminenza del giudice burocrate, la concezione della sentenza come Staatsakt, solenne e impersonale, imputabile all’organo e mai alle persone (…)».

[7] Così S. Satta, in E. Allorio et al., Atti dell’incontro fra magistrati, professori universitari e avvocati per lo studio del tema Il giudice istruttore nel processo civile dati di esperienza ed eventuali proposte di emendamenti. Milano Palazzo Serbelloni 11 e 12 giugno 1955, Milano, 1955, 228-229.

[8] I dolorosi momenti e i tratti della personalità di Rosario Livatino sono ripercorsi nella bella intervista a cura di R. G. Conti a Roberto Saieva (oggi Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catania), Livatino ieri e oggi, https://www.giustiziainsieme.it/it/le-interviste-di-giustizia-insieme/1297-livatino-ieri-e-oggi-sacrificio-di-un-giudice-e-giurista-d-altri-tempi-o-testimonianza-limpida-di-un-magistrato-di-ogni-tempo-al-servizio-della-societa (21 settembre 2020).

[9] Cfr. il contributo di Don Baldo Reina, Rosario Livatino “martire della giustizia e indirettamente della fede”, in Giustizia Insieme

[10] Sul punto, v. l’approfondita disamina, anch’essa assai “sentita”, di P. G. Portaluri, Amara Sicilia e bella. Iudicis ad memoriam Livatini, in Giustizia Insieme

[11] Si rimanda, per questi concetti, alle dotte considerazioni di P. G. Portaluri, Amara Sicilia e bella, cit., spec. Par. 4 e 5.

[12] Traggo l’esempio da N. Goodman, The Status of Style, in Critical Inquiry, 1975, 799 e seg.

[13] Cfr. ancora l’affermazione di Salvatore Satta: «Ci si potrebbe chiedere da che cosa deriva questo valore alla sentenza del giudice. (…) La risposta che di solito si dà è in relazione alla autorità del giudice, ma io non credo sia pienamente esatto. L’autorità è anzi della dottrina, quando ce l’ha, e non vedo come un umile pretore possa dirsi più autorevole di Carnelutti. La ragione che noi riconosciamo al giudizio del giudice è piuttosto nella responsabilità (che è poi la sola cosa che dà valore all’azione umana)» (enfasi nostra), in La vita della legge e la sentenza del giudice (8 giugno 1952), ora in Il mistero del processo, Milano, 1994, 50.

And then Add to Home Screen.

And then Add to Home Screen.