GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

Immunità giurisdizionale e diritti fondamentali.

di Giuseppe De Marzo

Ad Esther

Sommario: 1. L’immunità giurisdizionale degli Stati e i diritti fondamentali e i primi interventi della Corte di cassazione. 2. La sentenza 3 febbraio 2012 della Corte internazionale di Giustizia. 3. La sentenza n. 238 del 2014 della Corte costituzionale. 4. La centralità della dignità della persona. 5. Gli esiti applicativi. 6. I profili esecutivi.

1. L’immunità giurisdizionale degli Stati e i diritti fondamentali e i primi interventi della Corte di cassazione.

Nel 2004, le sezioni unite civili, occupandosi dell’ambito applicativo dell’immunità giurisdizionale degli Stati, ritennero sussistente la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di Germania, da un cittadino italiano che aveva lamentato di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in Germania per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche (Cass. 11 marzo 2004, n. 5044, in Foro it., 2007, I, 936).

Ritenne la Corte che sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati dovessero essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale.

D’altra parte, essa osservò che l'immunità funzionale, secondo l'opinione prevalente, costituisce specificazione di quella che compete agli Stati, poiché risponde all'esigenza di impedire che il divieto di convenire in giudizio lo Stato straniero possa essere vanificato agendo nei confronti della persona mediante la quale la sua attività si è esternata. Ma se il rilievo è esatto, ne discende che, se l'immunità funzionale non può trovare applicazione, perché l'atto compiuto si configura quale crimine internazionale, non vi è alcuna valida ragione per tener ferma l'immunità dello Stato e per negare, conseguentemente, che la sua responsabilità possa essere fatta valere davanti all'autorità giudiziaria di uno Stato straniero.

Alla sentenza n. 5044 del 2004 fecero seguito altre decisioni di identico tenore (v., ad es., Cass. del 29 maggio 2008, n. 14201 e 14202; sotto il profilo del riconoscimento delle sentenze straniere, v. Cass. 29 maggio 2008, n. 14199; Cass. 20 maggio 2011, n. 11163).

2. La sentenza 3 febbraio 2012 della Corte internazionale di Giustizia.

A seguito delle ricordate decisioni interne, la Germania ebbe a presentare alla Corte internazionale di giustizia (CIG) una richiesta contro l’Italia per non avere rispettato la propria immunità dalla giurisdizione. A tal fine valorizzò l’art. 1 della convenzione europea del 29 aprile 1957, entrata in vigore inter partes il 18 aprile 1961 «per il regolamento pacifico delle controversie», che attribuisce alla corte la competenza su tutte le controversie giuridiche di diritto internazionale

Con la sentenza 3 febbraio 2012, la CIG ritenne che la Repubblica italiana avesse violato l’obbligo di rispettare l’immunità riconosciuta alla Repubblica federale di Germania dal diritto internazionale, per effetto dell’accoglimento delle domane risarcitorie esercitate nei confronti della Germania per violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Reich tedesco tra il 1943 ed il 1945.

La CIG ebbe a sottolineare la prevalenza delle consuetudini internazionali in materia di immunità nelle controversie civili fra Stati per danni cagionati anche da truppe belligeranti, osservando come la giurisprudenza internazionale non assegnasse rilievo, al fine del venir meno dell’immunità, alla commissione del fatto in operazioni di guerra, alla gravità del fatto stesso, all’impossibilità di percorrere altre vie per ottenere la riparazione del danno.

A fronte di tali stringenti conclusioni, il Tribunale di Firenze sollevò con tre distinte ordinanze le questioni di legittimità costituzionale esaminate dalla sentenza di cui al par. seguente.

3. La sentenza n. 238 del 2014 della Corte costituzionale.

Si giunge, in tal modo, a Corte cost. 22 ottobre 2014, n. 238 (In Foro it., 2015, I, 1152, con note di Palmieri e Sandulli; in Dir. uomo, 2014, 445, con note di Bernardini, Caponi, De Sena, Di Bernardini, Ventrella, Zoppo, in Cass. pen., 2016, 4253, con nota di Franceschelli, in Giusto processo civ., 2016, 719, con nota di Perlingieri; si vedano anche i contributi, riuniti sotto il titolo I diritti fondamentali tra obblighi internazionali e costituzione, di Buffa, Introduzione; Senese, Corte costituzionale e sovranità; Silvestri, Sovranità vs diritti fondamentali; LUPO, I contro limiti per la prima volta rivolti verso una sentenza della corte internazionale di giustizia; Colacino, La conferma della regola attraverso l'eccezione? Immunità statale ed esercizio della giurisdizione sui «crimina» iure imperii secondo corte costituzionale n. 238/2014; Lamarque, La corte costituzionale ha voluto dimostrare di sapere anche mordere; Luciani, I contro limiti e l'eterogenesi dei fini; Girelli, Alla ricerca di un'applicazione condivisa dell'immunità degli stati dalla giurisdizione; Marini, I conflitti fra Italia e Germania tra corte costituzionale, corte internazionale di giustizia e consiglio di sicurezza, in Questione giustizia, 2015, fasc. 1, 45; Chiusolo, Immunità giurisdizionale e diritti inviolabili: una nuova frontiera per la «giuristocrazia»?, in Rass. parlamentare, 2015, 379).

La Corte, muovendo da un apparato argomentativo di grande efficacia persuasiva sul piano assiologico (pur con qualche ombra sul piano delle impostazioni delle questioni, riflesse sulla tipologia di dispositivo adottata: v., a puro titolo esemplificativo, le attente considerazioni di Lamarque, op. cit.), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 l. 14 gennaio 2013 n. 5 e dell’art. 1 l. 17 agosto 1957 n. 848 (esecuzione dello Statuto delle Nazioni unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all’esecuzione data all’art. 94 della carta delle Nazioni unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (Cig) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona; ha invece dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della norma «prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell’art. 10, 1° comma, Cost.», della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati.

E il significato della non fondatezza si coglie in una serie di scansioni motivazionali di notevole significato.

In particolare, la Corte, ribadito che la norma esterna, in forza del principio di conformità, deve essere intesa nell’osservanza dell’interpretazione che ne è data nell’ordinamento d’origine, ha rivendicato a sé stessa, in un sistema costituzionale rigido, il sindacato sulla rispondenza della norma consuetudinaria internazionale ai principi fondamentali dell’ordinamento interno.

Alla stregua di tali premesse, ha ritenuto che l’immunità giurisdizionale si colleghi, nella sostanza e non nella forma, con l’esercizio tipico della potestà di governo, ossia con la funzione sovrana dello Stato straniero e ne ha tratto la conseguenza che un’interpretazione della prerogativa estesa anche a comportamenti illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili rende manifesto il contrasto con gli artt. 2 e 24 Cost.

Proprio per tali ragioni, tuttavia, ha concluso nel senso che, con tale ampiezza, la norma consuetudinaria non può essere stata recepita dall’ordinamento italiano. In altre parole, la norma operante non comprende l’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni di danni derivanti da crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, i quali risultano per ciò stesso non privi della necessaria tutela giurisdizionale effettiva.

4. La centralità della dignità della persona e della effettività della tutela giurisdizionale.

Senza ripercorrere in questa sede, se non per sintesi nei paragrafi successivi, le implicazioni che tale impostazione possono derivare su un piano generale, con riguardo ai modi di formazione delle consuetudini internazionali, ai limiti della rilevanza delle sentenze della CIG (ed echi di una valutazione critica ci pare di coglierli in alcuni passi della recente Cass. 3 settembre 2019, n. 21995, su cui vedi infra, par. 6) e ai possibili mutamenti dell’operato bilanciamento in presenza di rimedi indennitari di nuovo conio, preme in questa sede sottolineare la centralità assegnata al valore della dignità dell’uomo, radicata nell’art. 2 (tema cruciale e che sta assumendo nella riflessione giuridica un ruolo sempre più ricco di sfumature e di conseguenze operative: a titolo puramente esemplificativo, su un piano generale, v. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma - Bari, 2012, 14; Ruggeri, La dignità dell’uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi, in ConsultaOnline, III/2018, 401; Conti, Scelte di vita o di morte: il giudice è garante della dignità umana? Relazione di cura, DAT e “congedo dalla vita” dopo la l. n. 219/2017, Roma, 2019) e all’effettività della tutela giurisdizionale (valore reiteratamente ribadito anche in sede sovranazionale (v., ad es., di recente, Corte europea dei diritti dell’uomo, Arnaboldi c. Italia del 14 marzo 2019).

Si tratta di stelle polari destinate a guidare l’applicazione concreta delle regole interne alle singole controversie ormai rimesse ai giudici nazionali e che, infatti, stanno cominciando a rivelare la loro portata direttiva.

5. Gli esiti applicativi.

A seguito della sentenza n. 238 del 2014 della Corte costituzionale, si sono registrati svariati interventi dei giudici di merito.

Oltre alle sentenze del Tribunale di Firenze (6 luglio 2015, n. 2468; 22 febbraio 2016, in Questione Giustizia, che affronta anche il tema della imprescrittibilità della pretesa), v. anche Tribunale di Ascoli Piceno, ord. n. 112/2016 e la successiva ordinanza depositata in data 8 gennaio 2017, inedite, delle quali dà notizia, Veronesi, Colpe di Stato, Milano, 2017, 237; e Trib. Sulmona, 2 novembre 2017, della quale dà notizia Boggero, Ancora sul seguito della sentenza n. 238/2014: una recente pronuncia del Tribunale di Sulmona, in www.diritticomparati.it.

Nella citata sentenza 6 luglio 2015 del Tribunale di Firenze, si legge, con estrema puntualità descrittiva del danno da risarcire, un riferimento all’avere il richiedente assistito di persona all’orrore del programmato sterminio: «Aver assistito allo sterminio, programmato ma anche casuale ( come narrato in citazione), aver assistito direttamente alla estrema sofferenza fisica e morale di centinaia di persone contemporaneamente, aver assistito alla sopraffazione umana delle vittime ed alla morte dei sopraffatti costituisce di per sé una ferita morale che ha certamente prodotto per lunghissimo tempo un dolore morale lancinante» anche nell’attore. Quanto alle sofferenze patite in prima persona, si aggiunge: «Si pensi solamente al protrarsi per quasi venti mesi della condizione di terrore per la propria sopravvivenza. Si pensi alla sofferenza psichica e fisica al momento nella deportazione sui carri piombati per la Germania. Si pensi alle condizioni di lavoro sopportate come descritte in citazione. Certamente bisogna anche contestualizzare la deportazione che è avvenuta in territorio di guerra dove le condizioni erano già pesanti e dove sarebbero rimaste tali per il periodo in cui il signor Simoncioni è stato segregato. Ma non può negarsi che la duratura degradazione delle sue condizione di esistenza, pur temporanea (12 mesi), è stata certamente abissale».

Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di tornare sulla questione, ribadendo che l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti iure imperii costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività per i delicta imperii è preclusa nel nostro ordinamento a seguito della sentenza della corte cost. n. 238/2014 (Cass. 28 ottobre 2015, n. 21946, in Giur. it., 2016, 859, con nota di Fradeani; Cass. 29 luglio 2016, n. 15812, in Riv. dir. internaz. privato e proc., 2017, 735; Cass. 13 gennaio 2017, n. 762, in Dir. comm. internaz., 2018, 243, con nota di Porcelluzzi; v., anche sul versante penalistico, Cass. 14 settembre 2015, n. 43696, Foro it., 2016, II, 265).

6. I profili esecutivi

Una delle questioni rimaste aperte, dopo l’intervento della Corte costituzionale del 2014, è rappresentata dai profili esecutivi, la cui centralità è correlata a quel principio di effettività della tutela giurisdizionale sul quale ha particolarmente insistito la sentenza n 238.

Al riguardo, per effetto dei principi di immunità giurisdizionale degli Stati stranieri, fissati dal diritto internazionale consuetudinario, cui rinvia l'art. 10 Cost., non sono assoggettabili all’azione esecutiva i beni appartenenti agli Stati o ai loro enti pubblici, che siano destinati all’esercizio delle loro funzioni sovrane o, comunque, dei loro fini pubblicistici (Cass. Sez. Un. 12 gennaio 1996, n. 173, in Foro it., 1996, I, 1487).

Siffatta limitazione, peraltro, non comporta l’inefficacia del titolo, come chiarito da Cass. 8 giugno 2018, n. 14885.

Sempre con riguardo a tali profili, Cass. 3 settembre 2019, n. 21995, pur in presenza di un ricorso inammissibile, ha dedicato attente considerazioni al tema dell’azione esecutiva, sottolineando: a) che la sentenza della Corte internazionale di Giustizia non vincola direttamente, siccome resa in una controversia tra soggetti di diritto internazionale quali due Stati sovrani (quali la Repubblica federale tedesca e la Repubblica italiana, con intervento volontario di un terzo, la Repubblica ellenica), né i soggetti, né gli organi, tra cui quelli giurisdizionali, di cittadinanza di uno di quelli, essendo gli uni e gli altri assoggettati soltanto alle norme di diritto interno o nazionale; b) che, infatti, il cit. art. 3 della l. n. 5 del 2013 (oggetto, come detto supra, della sentenza n. 238 del 2014 della Corte costituzionale), era stato indirizzato al giudice dell’esecuzione; c) che tale soluzione era coerente coi principi generali del processo esecutivo e, in particolar modo, con quelli dell'istituzionale sussistenza della giurisdizione del giudice dell'esecuzione dinanzi ad un titolo esecutivo e della necessaria insensibilità del processo esecutivo alle vicende del titolo stesso; d) che, pertanto, nessuna procedura esecutiva può mai essere dichiarata improcedibile per un, quand'anche sopravvenuto, difetto di giurisdizione del giudice che ha pronunciato il titolo esecutivo giudiziale su cui essa si fonda, in costanza di validità di quest'ultimo; e) che, in realtà, presupposto - necessario e sufficiente - del processo di esecuzione civile è l'esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in rilievo profili cognitori e senza che possa porsi una questione di giurisdizione in senso tecnico in merito al processo esecutivo in sé e per sé solo considerato, involgendo semmai le contestazioni del titolo anche giudiziale non la giurisdizione ma la legittimità dell'azione esecutiva.

Cass. 21995 del 2019, poi, in modo estremamente puntuale, ribadisce che i giudici italiani, sia quelli investiti del giudizio di cognizione che quelli incaricati dell'esecuzione dei titoli giudiziali legittimamente formati in base alle regole di rito, hanno il dovere istituzionale, in ineludibile ossequio all'assetto normativo determinato dalla sentenza n. 238 del 2014 della Consulta, di negare ogni esenzione da quella giurisdizione sulla responsabilità altrove riconosciuta che fosse invocata davanti a loro, tanto nella sede propria del giudizio di cognizione o di delibazione della sentenza straniera, quanto nella sede dell'esecuzione forzata fondata su questa.

E, in tal modo, si giunge ad una delle frontiere estreme aperte da una straordinaria evoluzione giurisprudenziale, che, ponendo al centro del sistema il valore della dignità umana, non soggetto a degradarsi per effetto del decorso del tempo, rispetto a condotte di inusitata gravità e, quindi, profondamente lesive della stessa, ha contribuito a rimuovere un ostacolo che appariva insormontabile e tale da provocare un oblio, per così dire, di carattere istituzionale e, quindi, ancora più artificiale e sbilanciato in danno delle vittime di crimini efferati (per un recente contributo sul tema del rapporto tra i valori della memoria e dell’oblio, v. M. Bianca, Memoria versus oblio, Giappichelli, 2019).

La “democratizzazione” del processo costituzionale: una novità di pregio non priva però di rischi

Antonio Ruggeri

Sommario: 1. La piena rispondenza dell’“invito a Corte” alla “costituzionalità” del processo costituzionale e il rischio che tuttavia per effetto delle sue applicazioni possa accreditarsi la critica strumentale che la legittimazione del giudice venga non più (o non soltanto) dall’alto (dalla Costituzione, i suoi valori, le norme che vi danno voce) bensì prevalentemente, se non pure esclusivamente, dal basso (dalle indicazioni venute dai soggetti esponenziali della “società civile”), vale a dire che abbia un fondamento non già assiologico-normativo bensì politico tout court. – 2. Le contromisure necessarie al fine di contenere, se non pure fugare del tutto, il rischio in parola. – 2.1. … a) in sede di attivazione del giudizio di costituzionalità, laddove è pressante il bisogno di un pronto e deciso recupero della rilevanza e della incidentalità, non di rado venute a trovarsi in uno stato di palese sofferenza, ad eccezione di taluni casi per i quali è consigliabile derogarvi (ma dietro esplicite e circoscritte previsioni stabilite con legge). – 2.2. … b) in sede di svolgimento del giudizio, laddove è necessario un fermo governo da parte della Corte della partecipazione al giudizio stesso (in ispecie, il ricorso agli esperti quale forma di compensazione e riequilibrio della componente “politica” riportabile all’ascolto degli esponenti della “società civile”). – 2.3. … c) in sede di decisione (in particolare, il “dialogo” tra le Corti e la comparazione quali risorse a garanzia della “giurisdizionalità” della giurisdizione, l’ipotesi da taluno caldeggiata che alle novità odierne si affianchi la istituzione del dissent, in merito alla quale è però consigliabile molta cautela, e la necessità che in occasione dell’adozione delle tecniche decisorie di volta in volta congrue rispetto ai casi si torni, ancora una volta, ad assicurare il pieno rispetto dei canoni processuali, dai quali ci si è non di rado – come, da ultimo, in Cappato – discostati).

1. La piena rispondenza dell’“invito a Corte” alla “costituzionalità” del processo costituzionale e il rischio che tuttavia per effetto delle sue applicazioni possa accreditarsi la critica strumentale che la legittimazione del giudice venga non più (o non soltanto) dall’alto (dalla Costituzione, i suoi valori, le norme che vi danno voce) bensì prevalentemente, se non pure esclusivamente, dal basso (dalle indicazioni venute dai soggetti esponenziali della “società civile”), vale a dire che abbia un fondamento non già assiologico-normativo bensì politico tout court

Da tempo la più sensibile dottrina ha sollecitato un complessivo rifacimento della dinamica processuale, per via ora normativa ed ora giurisprudenziale, sì da dar modo anche a soggetti diversi dalle parti di prendervi parte; un’esigenza, questa, avvertita dalla stessa Corte[1] ed oggi concretatasi in talune, mirate integrazioni di non poco conto nei riguardi delle Norme integrative, in parte peraltro – come si vedrà – anticipate dalla giurisprudenza[2]. La novità – com’è a tutti chiaro – è di cruciale rilievo; e da essa possono ragionevolmente attendersi considerevoli benefici, allo stesso tempo però – come segnalo nel titolo dato a questa succinta riflessione – appare non esente da rischi, di cui è bene avere avvertenza, al fine di poter adottare le opportune contromisure idonee a scongiurarne il riscontro o, quanto meno, a circoscriverne – fin dove possibile – gli effetti.

Vado subito al nocciolo del problema. La disponibilità oggi dalla Corte manifestata “all’ascolto della società civile” – per riprendere una indicazione presente nel comunicato dell’Ufficio stampa della stessa Corte dell’11 gennaio scorso che riassume le nuove norme e ne preannunzia l’imminente entrata in vigore[3] – dispone di un indubbio fondamento costituzionale ed anzi – ad essere più precisi – più ancora che essere compatibile con la Carta è, a mio modo di vedere, dalla stessa imposta e, dunque, già da tempo avrebbe dovuto aversi. E ciò, per la elementare ragione che il processo costituzionale (e mi riferisco ora, in particolare, a quello sulle leggi), ha doppio volto, come il Giano mitologico, soggettivo ed oggettivo[4]: ha, sì, bisogno dell’iniziativa di parte[5] o di un giudice in occasione di una vicenda processuale riguardante soggetti determinati[6] ma poi ha pur sempre un naturale, indefettibile orientamento teleologico pro bono Constitutionis. In gioco è pur sempre, infatti, il rispetto della legge fondamentale della Repubblica e, per ciò stesso, un interesse fondamentale dell’intera collettività. Non è, d’altronde, per mero accidente che uno degli esiti possibili del processo stesso è la caducazione con effetti erga omnes di un atto provvisto di efficacia parimenti generale[7]. Un processo, quello costituzionale, che si avvia perché vi è chi ha interesse a promuoverlo ma che si chiude dunque – sempre – nell’interesse di tutti. E, se così è, l’interesse generale deve aver modo di potersi rispecchiare e far valere anche nel corso del giudizio, dal momento che la piega che quest’ultimo può assumere riguarda non le sole parti del processo principale o lo stesso giudice investito della sua trattazione ma sempre, in tesi, tutti.

D’altro canto, se è vero che il processo costituzionale può svolgersi ugualmente pur laddove le parti non si siano costituite[8], a riprova del perdurante interesse della generalità dei consociati ad avere dalla Corte quelle certezze di diritto costituzionale che solo essa è in grado di dare, è parimenti vero – specularmente – che lo svolgimento stesso non può asfitticamente chiudersi alle sole parti del giudizio principale o anche ad altre eccezionalmente ammesse sulla base dei criteri al riguardo col tempo messi a punto dalla giurisprudenza (non senza, peraltro, talune vistose oscillazioni ed anche qualche non rimossa contraddizione, prontamente segnalate dalla più avvertita dottrina[9]).

Si potrebbero riassumere le cose dette sin qui con una corta espressione, che peraltro attingo da miei studi già da tempo portati a compimento[10]; ed è che di un processo autenticamente “costituzionale”, nella densa accezione del termine che evoca la finalità garantista che gli è propria, non sarebbe possibile propriamente discorrere ove il suo svolgimento dovesse considerarsi chiuso, e non già aperto – come dev’essere –, sì da portarsi, conformemente alla propria natura e vocazione, anche oltre la cerchia ristretta dei protagonisti della vicenda concreta da cui prende le mosse.

È in questa cornice che va, dunque, riconsiderata la questione ora nuovamente discussa, dovendosi quindi stabilire fino a che punto e, soprattutto, a quali condizioni l’apertura in discorso risulti essere – come si diceva – non solo opportuna ma, più ancora, necessaria.

Non dobbiamo, infatti, perdere di vista, neppure per un momento, che l’apertura stessa, se per un verso è congeniale al peculiare modo di essere del processo costituzionale o, diciamo pure, alla “costituzionalità” del processo costituzionale, per un altro verso, porta naturalmente quest’ultimo ad allontanarsi ulteriormente dai modelli usualmente invalsi per i giudizi comuni o, per essere ancora più espliciti, mette in ombra uno dei caratteri tipicamente espressivi della “giurisdizionalità”, nella sua tradizionale accezione. E, invero, i giudizi comuni non si svolgono – come si sa – in un’agorà accessibile a chiunque voglia farvi ingresso e prendere la parola per l’assoluzione ovvero la condanna di chi è sottoposto a giudizio.

Ora, sappiamo tutti bene che nel processo costituzionale non valgono i canoni che reggono i processi comuni[11], così come alla Corte non possono applicarsi le etichette cui usualmente si fa ricorso per connotare la natura di ogni altro organo, giurisdizionale e non. Il rischio perciò che fa correre l’“invito a Corte” che oggi in modo pressoché indistinto si ha[12], in disparte l’incidenza che può avere sulla funzionalità dei giudizi[13], è quello di esporre la stessa Corte a critiche strumentali che potrebbero indirizzarsi verso i suoi verdetti, ora da questa ed ora da quella fazione politica che punti ad asseverare presso una pubblica opinione culturalmente non attrezzata ed emotivamente esposta la tesi secondo cui il giudice non rimane insensibile alle suggestioni esercitate da gruppi di pressione, invitati a rappresentare il proprio punto di vista a mezzo di un breve scritto[14].

L’“ascolto della società civile” può, dunque, commutarsi in un vero e proprio ribaltamento del fondamento del munus di cui la Corte è investita o, se si preferisce altrimenti dire (con termine francamente abusato), della sua legittimazione: non più, com’è e dev’essere, esclusivamente dall’alto (dalla Costituzione, i suoi valori, le regole che vi danno voce) bensì anche (e, per i critici, soprattutto o addirittura esclusivamente) dal basso (dai centri organizzati di interesse, lobbies, movimenti politici); un fondamento, dunque, non più assiologico-normativo bensì politico tout court[15].

Ho già avuto modo in altra occasione di segnalare questo rischio a proposito di un’altra novità di recente adozione, quella delle visite nelle scuole o nelle carceri di giudici costituzionali; ciò che potrebbe ingenerare l’erronea credenza che la Corte ricerchi il consenso della pubblica opinione ricorrendo agli stessi strumenti di cui usualmente si avvalgono gli operatori politici. È comunque di tutta evidenza che una cosa è il contatto diretto tra la Corte e la “società civile”, in alcune delle sue espressioni, e ben altra cosa l’“ascolto” diretto di voci espressive della società stessa nel corso di un giudizio ed al fine della risoluzione dello stesso. Un rischio, dunque, che qui si fa assai concreto, incombente.

Ora, è noto che l’“invito a Corte” generalizzato si è avuto da tempo in sede di “giudizio” di ammissibilità delle domande referendarie (sent. n. 31 del 2000), che però non è, appunto, un “giudizio” in senso proprio, ha un oggetto del tutto peculiare, prende forma tutt’al più una volta l’anno, diversamente da ciò che potrebbe aversi con molta frequenza in occasione dei giudizi sulle leggi (e nei giudizi di costituzionalità in genere), e produce effetti comunque diversi da quelli che si hanno nei giudizi sulle leggi, specie laddove dovessero concludersi con il loro annullamento.

2. Le contromisure necessarie al fine di contenere, se non pure fugare del tutto, il rischio in parola

È dunque urgente chiedersi quali misure possano essere adottate allo scopo di contenere, se non pure fugare del tutto, il rischio suddetto.

A mia opinione, occorre intervenire su un triplice fronte: in sede di avvio del giudizio di costituzionalità, in primo luogo; in occasione del suo svolgimento secondariamente, e, infine, in chiusura dello stesso.

2.1. … a) in sede di attivazione del giudizio di costituzionalità, laddove è pressante il bisogno di un pronto e deciso recupero della rilevanza e della incidentalità, non di rado venute a trovarsi in uno stato di palese sofferenza, ad eccezione di taluni casi per i quali è consigliabile derogarvi (ma dietro esplicite e circoscritte previsioni stabilite con legge)

Per il primo aspetto, è pressante il bisogno di un pronto e deciso recupero della rilevanza e della incidentalità, delle quali si è fatto un uso alquanto libero e – se posso esser franco – disinvolto in numerose occasioni, specie recenti (peraltro, a tutti note, sì da non richiedersene qui l’ulteriore descrizione)[16]. In generale, è vistosa, a parere mio e di molti commentatori delle esperienze della giustizia costituzionale[17], la tendenza della Corte a deviare dal solco tracciato dai canoni che stanno a base dei giudizi di costituzionalità. Si ha quasi l’impressione di una vera e propria insofferenza della Consulta a muoversi esclusivamente lungo i binari per essa tracciati (peraltro, come si sa, con il fattivo apporto della stessa Corte), risultandone però in tal modo fortemente squilibrato il rapporto tra le due “anime” – come si è soliti chiamarle – che ne fanno la irripetibile natura, la politica e la giurisdizionale, la seconda trovandosi in una condizione marcatamente recessiva a fronte della vigorosa emersione della prima[18].

Sia chiaro. Si danno circostanze al ricorrere delle quali la rigida applicazione della rilevanza può portare ad inconvenienti anche particolarmente gravi[19]; ed è proprio la consapevolezza della loro possibile venuta alla luce che ha indotto la Corte a rendere più duttile il canone in parola e, a conti fatti, a relativizzarne il vigore. Non è, però, questa, a mio modo di vedere, la via maestra da battere bensì l’altra di una disciplina normativa che prefiguri casi e condizioni al ricorrere dei quali è consentito discostarvisi. Né più né meno, per quest’aspetto, di ciò che può aversi sul versante degli effetti delle decisioni della Corte, in relazione ai quali, ancora una volta, ripetute esperienze testimoniano la tendenza a deviare dal modello costituzionale[20], seppur giustificata in vista del conseguimento di una sintesi maggiormente appagante degli interessi in campo rispetto a quella che potrebbe aversi in applicazione fedele del modello stesso. Come dire, insomma, che il fine giustifica machiavellicamente il mezzo[21], trascurando tuttavia di valutare il costo che un’operazione siffatta comporta, dal momento che trovandosi in stato di sofferenza o, addirittura, venendo talora del tutto meno la tipizzazione dei ruoli istituzionali (con la conseguente, innaturale conversione del giudice in decisore politico), per ciò stesso viene fatalmente meno anche l’altra gamba con cui si porta avanti, nel suo pur incerto e non lineare cammino, la Costituzione e lo Stato che da essa prende il nome, giusta l’efficacissima indicazione che se ne dà nell’art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789[22].

Insomma, se è avvertito il bisogno – e certamente lo è, secondo quanto avvalorato dalle esperienze cui si fa ora cenno – di disporre di un quadro maggiormente articolato e flessibile di canoni sul processo, il percorso lineare da compiere per centrare l’obiettivo non è quello del surrettizio rifacimento delle regole ope juris prudentiae bensì l’altro del loro aggiustamento alla luce del sole: laddove necessario per mano del legislatore, laddove possibile per mano della stessa Corte (appunto, in sede di riscrittura delle Norme integrative, come si è oggi avuto; e la cosa non può che essere salutata con favore).

Possiamo, poi, naturalmente discutere, così come si discute, circa le novità che possono aversi per via di autonormazione da parte della Corte e di quelle che invece richiedono l’obbligatorio ricorso ad una disciplina legislativa (qui, poi, ulteriormente ragionando circa la necessità di una modifica della stessa normativa costituzionale ovvero della sufficienza di un intervento sulla legge 87 del ’53). Non è comunque di qui far luogo ai necessari approfondimenti della questione, bisognosi di ben altro spazio di quello disponibile per questa succinta riflessione.

È importante, ad ogni buon conto, che si tenga ferma la distinzione tra le novità suscettibili di aversi per via giurisprudenziale e quelle che invece possono aversi unicamente attraverso strumenti di produzione giuridica, se non altro per il fatto che questi ultimi, precostituendo il quadro entro il quale s’inscrivono le pronunzie dei giudici, offrono garanzie di certezza che nessun indirizzo giurisprudenziale, per radicato che sia, è in grado di apprestare. La giurisprudenza è, infatti, inevitabilmente casistica, procede per continui aggiustamenti di se stessa, conferma in parte e rinnega o, come che sia, rinnova per un’altra se stessa. Le discipline positive, di contro, malgrado siano – com’è chiaro – soggette ad interpretazioni che possono col tempo cambiare, costituiscono pur sempre un limite per gli operatori cui si dirigono dotato di una forza di cui nessun precedente, a conti fatti, dispone. È poi evidente che tra le discipline in parola e gli usi che in concreto se ne fanno si intrattiene un rapporto di mutua condizionalità: le prime, infatti, “vivono” – come suol dirsi – grazie ai secondi ma questi, a loro volta, hanno bisogno di appoggiarsi a quelle e, dunque, si rilegittimano costantemente col fatto stesso di confermarsi ad esse fedeli.

D’altro canto, venendo alla questione che specificamente oggi ci occupa, la novità apportata alle Norme integrative nella parte riguardante l’allargamento del contraddittorio a soggetti “titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio”[23], ha già – com’è noto – riscontro nelle pratiche di giustizia costituzionale[24]. Si tratta, dunque, di una “razionalizzazione” dell’esperienza, finora maturata – com’è stato da ultimo rilevato[25] – “in una zona grigia”, che tuttavia potrebbe poi dimostrarsi non meramente, passivamente debitrice di quest’ultima, dovendosi appunto verificare quali effetti potrebbero discendere dalla aggiunta ora fatta alle Norme suddette (in particolare, è da chiedersi in applicazione di quali criteri e in quali casi o, diciamo pure, con quanta frequenza si darà spazio all’intervento).

Giusta appare poi essere la distinzione presente nella disciplina qui oggetto di un primo commento tra la partecipazione al giudizio nella qualità di amicus curiae, l’audizione di esperti di chiara fama, l’intervento in senso stretto di soggetti diversi dalle parti (comunque circoscritto ai soli giudizi in via incidentale)[26]. Non è tuttavia chi non veda come la linea di confine tra l’uno e l’altro caso, di per sé sottile, possa talora rivelarsi evanescente. Al tirar delle somme, ciò che davvero connota i casi in parola è il fatto che solo agli interventori (in senso stretto) è offerta, una volta che sia riconosciuta l’ammissibilità della loro partecipazione al giudizio, l’opportunità di accesso agli atti di causa; e – com’è chiaro – è cosa di non poco conto.

2.2. … b) in sede di svolgimento del giudizio, laddove è necessario un fermo governo da parte della Corte della partecipazione al giudizio stesso (in ispecie, il ricorso agli esperti quale forma di compensazione e riequilibrio della componente “politica” riportabile all’ascolto degli esponenti della “società civile”)

Dicevo poc’anzi che è di cruciale rilievo che il collo dell’imbuto sia stretto in fase di avvio del giudizio di costituzionalità, salvo il suo eventuale allargamento per via di normazione e comunque in misura assai limitata e in casi tassativamente predeterminati. È poi necessario che la Corte dia mostra di saper governare bene le novità oggi introdotte, che non le sfuggano di mano insomma[27]. Non si dimentichi al riguardo che esse non privano di rilievo il ricorso agli usuali mezzi istruttori, per quanto – come si sa – se ne sia ad oggi fatto un utilizzo alquanto modesto, di sicuro al di sotto delle aspettative nutrite al momento della loro previsione[28], tanto più che si danno questioni che di sicuro ne consiglierebbero la messa in atto[29] (penso, ad es., a quelle coinvolgenti diritti scientificamente sensibili, oggi in crescita vistosa anche rispetto ad un recente passato[30]).

La partecipazione al giudizio nella veste di amicus curiae è, infatti, per sua natura spontanea e… di parte (nel senso che chi vi fa luogo è portatore di un interesse determinato che potrebbe non coincidere con quello della intera collettività e – ciò che più importa – con la salvaguardia della Costituzione); gli stessi esperti, poi, dei quali sia richiesta la consulenza potrebbero non essere in grado di dare le risposte che possono attendersi da un’istruttoria adeguatamente approfondita, per quanto invero gli strumenti di conoscenza in parola siano largamente, reciprocamente sovrapponibili.

Insisto particolarmente sulla opportunità di avvalersi del contributo che può essere offerto dagli esperti, non soltanto per l’utilità in sé che può aversene (che non richiede, ovviamente, di essere qui rimarcata) ma anche per il fatto che esso può valere a compensare o, diciamo pure, a riequilibrare la componente “politica” insita nella partecipazione di esponenti della società civile. È chiaro che anche gli esperti hanno, ciascuno secondo la propria vocazione, una sensibilità politica che, specie con riguardo alle questioni maggiormente complesse, può trovare il modo di manifestarsi; ed è, dunque, anche per essi che il ventaglio richiede di essere aperto a tutto campo, dando voce ad esperti appartenenti alle diverse “aree” in cui si articola una società pluralista, quale la nostra[31]. Ad ogni buon conto, il titolo al quale parlano è “tecnico”, non politico; ed è perciò di vitale rilievo, in particolare in relazione ad alcune questioni, che se ne abbia l’ascolto, sì da “raffreddare” – se così può dirsi – il clima reso rovente dal tasso intrinseco di politicità espresso dalle questioni stesse[32].

A tal fine, è dunque necessario che anche l’atto conclusivo del giudizio si dimostri essere, al pari del procedimento che l’ha preceduto e determinato, “aperto” e trasparente, rendendo analitica e puntuale testimonianza delle indicazioni venute da quanti hanno a vario titolo preso parte al giudizio.

Insomma, se l’“anima” politica può essere naturalmente incoraggiata ad emergere grazie all’indiscriminato “invito a Corte” rivolto agli esponenti della società civile, l’anima “giurisdizionale” può ricevere supporto dalla presenza degli esperti e/o dal ricorso agli usuali mezzi istruttori. E dovrà essere il giudice costituzionale a manovrare le redini in modo da assicurare l’equilibrata tenuta del processo e il suo lineare svolgimento lungo i binari per esso precostituiti.

Il rischio della critica strumentale, poi, è pur sempre incombente, specie in relazione a questioni, come quelle cui si è da ultimo fatto cenno, gravide di valenza politica. Ed è proprio in relazione ad esse che si dimostra essere di vitale importanza assicurare un filtro stretto in fase di avvio del giudizio di costituzionalità e, allo stesso tempo, un vigile governo degli interventi.

Ora, nessuno è così ingenuo da prefigurarsi un brusco revirement della Consulta rispetto all’indirizzo giurisprudenziale ormai invalso in relazione alle questioni in parola (e segnatamente, appunto, a quelle sulle leggi elettorali); e, però, poiché quest’ultimo va soggetto a continui aggiustamenti, non è forse destituita di ogni fondamento l’aspettativa, della quale anch’io mi faccio interprete, che possa un domani assistersi ad una sensibile contrazione dell’area dell’ammissibilità, specie appunto in relazione a questioni imbevute di un tasso assai elevato di politicità. Sarebbe – se ci si pensa – una buona risorsa, da non perdere, per una Corte che aspiri a ritrarsi dalla mischia ed a preservare l’immagine di sé quale operatore di garanzia, non già di decisore politico.

2.3. … c) in sede di decisione (in particolare, il “dialogo” tra le Corti e la comparazione quali risorse a garanzia della “giurisdizionalità” della giurisdizione, l’ipotesi da taluno caldeggiata che alle novità odierne si affianchi la istituzione del dissent, in merito alla quale è però consigliabile molta cautela, e la necessità che in occasione dell’adozione delle tecniche decisorie di volta in volta congrue rispetto ai casi si torni, ancora una volta, ad assicurare il pieno rispetto dei canoni processuali, dai quali ci si è non di rado – come, da ultimo, in Cappato – discostati)

Infine, v’è – come si diceva – il fronte delle decisioni. Non discuto qui di ulteriori novità riguardanti la struttura di queste ultime, delle quali potrebbe aversi riscontro anche tra non molto, da alcuni prospettate in correlazione alla disciplina oggi varata, quale quella di far luogo senza indugio alla previsione del dissent[33] o, nel quadro di un complessivo ripensamento dell’accesso, all’introduzione di casi di ricorso diretto, dei quali peraltro si discute stancamente da tempo, anche per iniziativa della stessa Corte[34].

Avverto subito di essere fermamente contrario, nella presente congiuntura politica, al ricorso delle minoranze parlamentari et similia, per le ragioni complessive che stanno a base di questa mia succinta riflessione: palese è il rischio (ed anzi la certezza…) della strumentalizzazione politica dei verdetti della Consulta, intesi come espressivi di schieramento a favore di questa o quella parte politica; e ciò, pur non nascondendomi alcuni benefici che potrebbero aversi in alcuni casi, peraltro da tempo evidenziati da quanti hanno propugnato l’allargamento dei canali di accesso alla Consulta[35].

Quanto, poi, al dissent, consiglierei molta cautela prima di far luogo senza indugi anche a siffatta innovazione, a favore della quale peraltro mi sono, in via di principio, da tempo dichiarato[36], pur nella consapevolezza che anch’essa, al pari di ogni altra innovazione, richiede di essere contestualizzata tenendo nel debito conto il quadro politico-istituzionale in cui è destinata ad iscriversi, e non già vista in prospettiva meramente teorico-astratta. E, invero, sarebbe un imperdonabile errore prescindere dalla osservazione delle coordinate di sistema su cui essa dovrebbe poggiare. Checché se ne dica da chi ne dà un’immagine edulcorata e rassicurante, la nostra è infatti – non si dimentichi – una democrazia fragile e pericolante, specie nella presente congiuntura segnata da un inquietante rigurgito di un nazionalismo esasperato misto ad un populismo viepiù radicato nel corpo sociale, l’uno e l’altro alimentandosi da una palese, diffusa incultura e da uno sconcertante pressapochismo del personale politico, di cui peraltro rendono inconfutabile testimonianza il dilettantismo e l’improvvisazione con cui, specie in talune congiunture, sono stati (e sono) esercitati i munera istituzionali.

In questo quadro, la cui analitica illustrazione è resa superflua dalla sua notorietà, non mi nascondo i rischi assai seri che fa correre, specie sul versante della effettiva indipendenza dei giudici costituzionali[37], l’adozione del dissent, senza che peraltro – come si è venuti dicendo – sia di alcun conforto il riferimento alle positive esperienze maturate presso altre Corti (tra le quali, quella nord-americana o la Corte EDU[38]) operanti in ambienti politico-istituzionali assai distanti dal nostro. Piuttosto, i richiami agli orientamenti giurisprudenziali formatisi presso altri contesti possono tornare particolarmente utili al fine di rendere ancora più salda e persuasiva la parte motiva delle decisioni della Consulta[39], specie laddove siano in gioco questioni di speciale rilevanza costituzionale, quali quelle concernenti i diritti fondamentali. Da tempo, come si sa, è accreditata l’idea che la comparazione sia una risorsa preziosa cui attingere al fine di rendere un ottimale servizio ai diritti (e, in genere, ai bisogni più largamente ed intensamente sentiti in seno al corpo sociale). Dal mio canto (ed è questo il punto che ora mi preme rimarcare), ho avuto modo più volte di soffermarmi sull’apporto che essa può offrire alla salvaguardia della “giurisdizionalità” della giurisdizione[40]: la consapevolezza nutrita dalle Corti di doversi confrontare a vicenda, in un “dialogo” viepiù fitto ed intenso, verificando ciascuna la tenuta del proprio orientamento alla luce degli orientamenti altrove formatisi, è garanzia, a un tempo, di stabilità degli indirizzi ormai tendenzialmente “intergiurisprudenziali” ed anche del loro graduale, incessante rinnovamento. Ed è anche – per ciò che maggiormente importa – garanzia avverso improvvisi revirement non sorretti da mutamenti di contesti fattuali e normativi che li giustifichino, che quindi si giovino del formidabile scudo protettivo costituito dalla sottrazione delle decisioni del giudice costituzionale a qualsivoglia impugnazione (art. 137, ult. c., cost.).

Oggi, per fortuna, la necessità di costanti richiami dell’una all’altra giurisprudenza è diffusamente avvertita ad ogni livello istituzionale ed in ogni sede in cui si amministra giustizia[41]. È però evidente che è proprio con riguardo alle pratiche dei giudici costituzionali che essa si fa maggiormente pressante e gravida di implicazioni, solo tali giudici essendo – come si sa – abilitati ad enunciare “verità” di diritto costituzionale giuridicamente inconfutabili e solo per essi, perciò, risultando incombente il rischio che dismettano i panni dei massimi garanti del sistema per assumere quelli di un potere costituente permanente[42]. La parte motiva delle loro decisioni si apre naturalmente ad ogni esito; ed è perciò proprio in relazione ad essa che occorre intensificare ulteriormente lo sforzo al fine di far attrarre le decisioni stesse nel loro insieme maggiormente dal polo della giurisdizionalità che da quello della politicità, pur nella natura internamente composita che è loro propria.

Come che sia di ciò, sul fronte delle decisioni s’impone, a mia opinione, una maggiore vigilanza di quella riscontratasi in occasione di talune recenti vicende, nel corso delle quali marcata è apparsa la tendenza allo scostamento, anche su tale fronte, dai canoni processuali. E, invero, dell’immagine di una Corte quale operatore più “politico” che “giurisdizionale” si sono avute fin troppe, eloquenti e – a dirla tutta – inquietanti riprove. Basti solo pensare alla invenzione a ritmi incalzanti di sempre nuove tecniche decisorie ovvero di “varianti” di tecniche usuali, delle quali tra i casi più recenti Cappato ha offerto forse la più emblematica conferma[43].

È chiaro che, nel momento in cui mette per intero da canto il limite della “discrezionalità” del legislatore[44], pur nella sua strutturale elasticità e consustanziale ambiguità, come ha appunto fatto con la 242 del 2019, è la Corte stessa ad asseverare la propria spiccata vocazione a proporsi quale operatore politico in vece dei decisori che tali sono in via istituzionale. La circostanza, poi, che ciò è fatto – diciamo così – a fin di bene, nell’intento cioè di dare il migliore appagamento possibile, alle condizioni oggettive di contesto, a diritti costituzionali in stato di palese sofferenza non è affatto – come si diceva poc’anzi – una giustificazione accettabile e nulla, peraltro, toglie al fatto in sé, vale a dire alla sovrapposizione di una decisione politica in forma di sentenza ad una legge che non c’è e che la Corte scrive a rime dichiaratamente non obbligate[45].

C’è dunque il rischio – come si è venuti dicendo – che possa determinarsi una mutua alimentazione, con un moto a spirale, tra la partecipazione di esponenti della società e le tecniche decisorie e che agli occhi di una pubblica opinione ingenua e sprovveduta venga accreditata l’idea che le seconde sono fortemente condizionate, se non pure interamente determinate, dalla prima. Di contro, è possibile prendere il meglio che la partecipazione stessa è in grado di offrire incanalandone lo svolgimento ed assicurandone il lineare e fecondo sbocco in tecniche decisorie vigilate e misurate.

Tutto – come suol dirsi – si tiene; il sistema della giustizia costituzionale ha una sua naturale unitarietà ed una sua complessiva cifra identificante, ciascuno degli elementi di cui si compone dovendosi armonicamente legare agli altri e tutti assieme fare, appunto, “sistema”.

Spetta, al tirar delle somme, alla Corte e solo ad essa dimostrare coi fatti che ciò è possibile, testimoniando che alla Consulta si amministra “giustizia costituzionale”, nella sua propria, rigorosa accezione.

[1] … tanto da avervi dedicato un Seminario, dal titolo Interventi di terzi e “amici curiae” nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi, anche alla luce dell’esperienza delle altre Corti nazionali e sovranazionali, svoltosi presso la Consulta il 18 dicembre 2018, i cui Atti non sono ancora disponibili (alcuni contributi possono, però, già vedersi (e, segnatamente, quelli di T. Groppi, Verso un giudizio costituzionale “aperto”? Riflettendo su interventi di terzi e amici curiae di fronte alle sfide per la giustizia costituzionale nel XXI secolo, e V. Marcenò, La solitudine della Corte costituzionale dinanzi alle questioni tecniche, entrambi in Quad. cost., 2/2019, rispettivamente, 371 ss. e 393 ss., preceduti da uno scritto introduttivo di A. Pugiotto, Per un’autentica dialettica a Corte. Note a margine del seminario promosso a Palazzo della Consulta, 361 ss.).

[2] La relativa delibera, a firma della Presidente della Corte, M. Cartabia, porta la data dell’8 gennaio 2020 ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio, entrando quindi in vigore il giorno seguente, giusta la disposizione finale di cui all’art. 8.

[3] “La Corte si apre all’ascolto della società civile” è anche il titolo dell’Editoriale di P. Ridola uscito su Federalismi (www.federalismi.it), 2/2020, 22 gennaio 2020.

[4] Di “un’anima divisa in due” del giudice costituzionale discorre ora A. Pugiotto, nello scritto sopra richiamato, 363.

[5] … la quale, peraltro, potrebbe agire ora anche (e soprattutto) nell’interesse della collettività (com’è stato emblematicamente per le questioni aventi ad oggetto le leggi elettorali), ora persino contro… se stessa, e dunque esclusivamente nell’interesse suddetto (su ciò, A. Spadaro, Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici, ESI, Napoli 1990, 162 ss., spec. in nt. 127).

[6] L’iniziativa adottata motu proprio dal giudice non va vista in funzione della salvaguardia degli interessi di parte (o, se si vuole, va vista non soltanto come strumentale alla stessa), avendo pur sempre una causa oggettiva che la sostiene e determina; e, tuttavia, il carattere incidentale del giudizio lega, con la ratio complessiva che gli è propria, la componente soggettiva a quella oggettiva del sindacato di costituzionalità.

[7] Non indugio qui su vicende peculiari, relative a leggi prive dei connotati tradizionali della generalità e dell’astrattezza, limitandomi ora a fermare l’attenzione sui lineamenti essenziali del modello, avuto specifico riguardo ai giudizi in via incidentale su leggi interessanti l’intera collettività. L’efficacia generale delle decisioni della Corte che le hanno ad oggetto è, infatti, la proiezione speculare della efficacia parimenti generale degli atti giudicati: quanto meno, così è per le decisioni di accoglimento; e così parimenti, a mia opinione, avrebbe dovuto essere per le stesse decisioni di rigetto, secondo la ricostruzione altrove prospettata, rimasta nondimeno senza seguito.

[8] È, cioè, come suol dirsi, un processo “senza parti necessarie”.

[9] La produzione di scritti sul tema è – come si sa – assai copiosa (si è fatto il punto sullo stato del dibattito tra gli studiosi e sulle più salienti tendenze della giurisprudenza in A. Ruggeri - A. Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale6, Giappichelli, Torino 2019, 266 ss. Adde, in prospettiva comparata, T. Groppi, Verso un giudizio costituzionale “aperto”?, cit.).

[10] … tra i quali, part., In tema di contraddittorio e processo costituzionale, ovvero del “pluralismo” nei giudizi sulle leggi quale condizione della “costituzionalità” del processo, in AA.VV., Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi, a cura di V. Angiolini, Giappichelli, Torino 1998, 555 ss.

[11] Se n’è molte volte discusso (ad es., in I principi generali del processo comune ed i loro adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale, a cura di E. Bindi - M. Perini - A. Pisaneschi, Giappichelli, Torino 2008).

[12] Secondo il nuovo art. 4-ter, gli amici curiae devono presentarsi come “portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità”. Non è tuttavia chi non veda quanto sia evanescente il carattere dell’“attinenza” in parola. Spetta, nondimeno, al Presidente, sentito il giudice relatore, pronunziarsi sull’ammissibilità delle sole opinioni “utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessità”. Ed è interessante qui rilevare la sottolineatura del ruolo del giudice relatore, oltre che – naturalmente – del Presidente, per quanto il “parere” reso dal primo a rigore non sia vincolante.

[13] Confesso di non nutrire particolari timori circa l’affollamento delle presenze alla Consulta, di cui a mia opinione non dovrebbe aversi frequente riscontro e che comunque non credo che peserà in rilevante misura sulla funzionalità dei giudizi.

[14] Con studiata cautela, si precisa che l’opinione scritta in parola non può essere superiore a 25.000 caratteri, spazi inclusi. Non censuro la Corte per aver fatto questa precisazione, volta a porre un qualche argine all’apporto dato dagli esponenti della società civile al giudizio, ma – com’è chiaro – risolutiva non è, di certo, la quantità bensì la qualità dell’apporto stesso. Dubito, poi, che una memoria scritta che superi, anche solo di poco, il tetto sopra indicato sia per ciò solo considerata inammissibile. Comunque, è chiaro che a chi la presenta conviene sottrarsi al severo controllo della cancelleria.

[15] Vede, invece, solo il lato buono della medaglia A.M. Lecis, La svolta del processo costituzionale sotto il segno della trasparenza e del dialogo: la Corte finalmente pronta ad accogliere amicus curiae ed esperti dalla porta principale, in Dir. comp. (www.diritticomparati.it), 23 gennaio 2020, che non si mostra avvertita del rischio qui rilevato.

[16] Su questo trend, prontamente rilevato (perlopiù con non celata preoccupazione) da molti studiosi, v., almeno, G. Repetto, Il canone dell’incidentalità costituzionale. Trasformazioni e continuità nel giudizio sulle leggi, Editoriale Scientifica, Napoli 2017; A. Vuolo, La legge elettorale. Decisione politica, controlli, produzione giurisprudenziale, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, spec. 127 ss.; G. D’Amico, Azione di accertamento e accesso al giudizio di legittimità costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, spec. 67 ss.; S. Lieto, Giudizio costituzionale incidentale. Adattamenti, contaminazioni, trasformazioni, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, spec. 131 ss. e 151 ss., e, più di recente, A. Spadaro, I limiti “strutturali” del sindacato di costituzionalità: le principali cause di inammissibilità della q.l.c., in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 4/2019, 26 novembre 2019, 161 ss.

[17] Per tutti, R. Romboli, che ne ha trattato a più riprese (tra gli altri suoi scritti, v. Il diritto processuale costituzionale: una riflessione sul significato e sul valore delle regole processuali nel modello di giustizia costituzionale previsto e realizzato in Italia, in Studi in onore di F. Modugno, IV, Editoriale Scientifica, Napoli 2011, 2995 ss.; Natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti: in margine alla sentenza n. 10 del 2015, in Quad. cost., 3/2015, 607 ss., e Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”. Una tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa, in AA.VV., Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima ‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’, a cura dello stesso Romboli, Giappichelli, Torino 2017, 10 ss.); opportuni rilievi al riguardo, ora, anche in R. Pinardi, La Corte e il suo processo: alcune preoccupate riflessioni su un tema di rinnovato interesse, in Giur. cost., 3/2019, 1897 ss.

[18] Dello squilibrio in parola hanno variamente discorso, tra gli altri, C. Drigo, Giustizia costituzionale e political question doctrine. Paradigma statunitense e spunti comparatistici, Bononia University Press, Bologna 2012; R. Basile, Anima giurisdizionale e anima politica del giudice delle leggi nell’evoluzione del processo costituzionale, Giuffrè, Milano 2017; AA.VV., Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte, cit.; G. Bisogni, La ‘politicità’ del giudizio sulle leggi. Tra le origini costituenti e il dibattito giusteorico contemporaneo, Giappichelli, Torino 2017; M. Raveraira, Il giudizio sulle leggi: la Corte costituzionale sempre più in bilico tra giurisdizione e politica, in Lo Stato, 11/2018, 123 ss.; A. Morrone, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale, in Quad. cost., 2/2019, 251 ss. (sul cui pensiero, criticamente, R. Bin, Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone, in Quad. cost., 4/2019, 757 ss. e, nella stessa Rivista, E. Cheli, Corte costituzionale e potere politico. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone, 777 ss.), e, da ultimo, R. Di Maria, Brevi considerazioni sul rapporto fra tutela sostanziale dei diritti (fondamentali) e rispetto delle forme processuali: la Corte costituzionale e gli “animali fantastici”. The final cut, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 1/2020, 7 gennaio 2020, 1 ss.

[19] Penso, ad es., sul fronte dei rapporti interordinamentali, alla opportunità, che ho in altre sedi caldeggiato, di riconoscere in capo al giudice che abbia dapprima interpellato in via pregiudiziale la Corte dell’Unione e fatto quindi luogo alla “non applicazione” di norma di legge contraria al diritto dell’Unione stessa di sottoporre ugualmente la norma in parola al sindacato di costituzionalità, sì da potersene avere la rimozione con effetti erga omnes senza pregiudizio della immediata “non applicazione” richiesta dal diritto sovranazionale.

[20] Il caso più clamoroso è forse quello definito da Corte cost. n. 10 del 2015, che ha comportato il sacrificio della incidentalità; non a caso, d’altronde, in occasione di tale vicenda si è registrata la “resistenza” al verdetto della Consulta dell’autorità remittente. Ed è interessante rilevare che, in presenza di mancati seguiti ovvero di seguiti devianti dal solco tracciato dalla Consulta stessa (quale, ad es., quello avutosi nei riguardi di Corte cost. n. 170 del 2014), quest’ultima non ha – saggiamente – esasperato lo scontro, portandolo fino ai suoi ultimi e conseguenti esiti attraverso l’esperimento di un conflitto interorganico che veda la Corte allo stesso tempo indossare ora la veste del giudice e ora quella della parte ricorrente [in tema di “ribellione” dei giudici alla Corte, v., di recente, G. Bergonzini, Corte costituzionale e giudici disobbedienti: patologia, fisiologia ed effettività del sistema di giustizia costituzionale, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 2/2019, 3 giugno 2019, 383 ss.].

[21] … e così, invece, non può essere, e non è, se è vero, com’è vero, che – come ha rilevato una sensibile dottrina – “sono sempre i mezzi a prefigurare i fini” (A. Pugiotto, Dalla “porta stretta” alla “fuga” dalla giustizia costituzionale? Sessant’anni di rapporti tra Corte e giudici comuni, in Quad. cost., 1/2016, 169).

[22] Mi sono più volte intrattenuto su un autentico ossimoro cui danno vita le esperienze della giustizia costituzionale cui si fa ora riferimento, che è dato dal fatto che, per un verso, si pongono in essere tecniche decisorie miranti all’obiettivo di dare ristoro ai diritti – il cuore pulsante dell’idea liberale di Costituzione –, le quali però, comportando la confusione e sovrapposizione dei ruoli istituzionali, finiscono per un altro verso con il ritorcersi contro i diritti stessi [maggiori ragguagli possono, volendo, aversi dai miei Rischi d’involuzione autoritaria e integrazione sovranazionale come garanzia della democrazia, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 3/2019, 8 novembre 2019, 628 ss., spec. 638 ss., e, nella stessa Rivista, Diritto giurisprudenziale e diritto politico: questioni aperte e soluzioni precarie, 3/2019, 18 dicembre 2019, 707 ss., spec. 724 ss.].

[23] Nuovo art. 4, VII c.

[24] La formula oggi presente nella nuova disciplina delle Norme integrative è la trascrizione di una indicazione contenuta in sent. n. 67 del 2012, fatta quindi propria da molte altre decisioni [riferimenti nel paper del Servizio studi della Corte costituzionale, dedicato a Il contraddittorio nei giudizi di legittimità costituzionale. Analisi e selezione della più recente giurisprudenza della Corte (2015-2018), a cura di R. Nevola - I. Norelli - G. Verrengia, in www.cortecostituzionale.it, novembre 2018, spec. 9 s., nonché in E. Malfatti - S. Panizza - R. Romboli, Giustizia costituzionale6, Giappichelli, Torino 2018, 120 ss., e A. Ruggeri - A. Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale6, cit., 266 ss.]. È di recente tornato ad interrogarsi su “cosa tale formula alchemica significhi” A. Pugiotto, Per un’autentica dialettica a Corte, cit., 364.

[25] A.M. Lecis, La svolta del processo costituzionale sotto il segno della trasparenza e del dialogo, cit.

[26] La soluzione volta ad introdurre un “doppio binario”, costituito da “un contraddittorio in senso stretto” e da “una dialettica in senso ampio”, è caldeggiata da tempo ed è ora fatta propria da A. Pugiotto, Per un’autentica dialettica a Corte, cit., 368 s., e T. Groppi, Verso un giudizio costituzionale “aperto”?, cit., 383 ss. Una speciale menzione va al riguardo fatta dei Seminari preventivi ferraresi, universalmente apprezzati per l’apporto costruttivo offerto alla giurisprudenza costituzionale, dei quali, dopo una interruzione di qualche anno, si è avuta da ultimo l’auspicata ripresa. Non si trascuri tuttavia la circostanza che ad essi hanno preso parte studiosi, non già formazioni sociali o altre espressioni della c.d. “società civile”. Sul ruolo della dottrina come amica curiae v., inoltre, D. Tega, La dottrina come amica curiae. L’esperienza della Corte costituzionale italiana, in AA.VV., I rapporti tra la giurisdizione costituzionale e la dottrina. Les rapports entre la juridiction constitutionnelle et la doctrine, a cura di P. Passaglia, Editoriale Scientifica, Napoli 2015, 105 ss.

[27] Anche P. Ridola, “La Corte si apre all’ascolto della società civile”, cit., 4 ss., sollecita opportunamente un utilizzo cauto degli strumenti di “ascolto della società civile”.

[28] Si è fatto, non molto tempo addietro, il punto sulle più salienti esperienze al riguardo in La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, a cura di M. D’Amico e F. Biondi, Editoriale Scientifica, Napoli 2018. Altri riferimenti, ora, in G. Ragone, L’attivazione del potere istruttorio tra forme consolidate e scelte innovative Riflessioni a margine della sentenza costituzionale n. 197 del 2019, in Oss. AIC (www.osservatorioaic.it), 1/2020, 7 gennaio 2020, 1 ss.

[29] Un’adeguata valorizzazione dei poteri istruttori è stata, ancora di recente, sollecitata da V. Marcenò, La solitudine della Corte costituzionale dinanzi alle questioni tecniche, cit., spec. 403 ss.

[30] Spunti di considerevole interesse sul tema si hanno da molti dei contributi riuniti in La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, cit., ed ivi, spec., la relazione di A. Iannuzzi, Poteri istruttori e valutazioni tecnico-scientifiche tra discrezionalità legislativa, autonomia della scienza ed esigenze processuali, 91 ss. Sulla “sfida posta dalle questioni di rilevanza scientifica”, v., ancora ivi, M. D’Amico, La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, 31 s.

[31] Su ciò insiste anche P. Ridola, “La Corte si apre all’ascolto della società civile”, cit., 6.

[32] Penso, ad es., ancora una volta, alle questioni aventi ad oggetto le leggi elettorali, specie per il caso, di pressoché sicuro riscontro, che si presentino alla Consulta per far valere le loro ragioni formazioni politiche di opposto schieramento.

[33] In realtà, annoverare il dissent tra gli elementi strutturali della decisione può considerarsi, da un certo punto di vista, improprio, specie laddove il “voto particolare” dovesse qualificarsi come elemento esterno alla decisione stessa (nella sua ristretta e propria accezione), seppur ad essa allegato. Non v’è dubbio, tuttavia, che nella sostanza l’innovazione in parola trasforma la decisione, rendendola più articolata e composita.

[34] Rammento qui un seminario svoltosi alla Consulta il 5 e 6 novembre 1993 su L’opinione dissenziente, i cui Atti sono stati editi dalla Giuffrè nel 1995. In tema, ex plurimis, v., inoltre, L. Luatti, Profili costituzionali del voto particolare. L’esperienza del Tribunale costituzionale spagnolo, Giuffrè, Milano 1995; S. Panizza, L’introduzione dell’opinione dissenziente nel sistema di giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino 1998; L. Scaffardi, L’introduzione dell’opinione dissenziente nei giudizi costituzionali, in St. parl. pol. cost., 124/1999, 55 ss.; A. Di Martino, Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali. Uno studio comparativo, Jovene, Napoli 2016, e, ora, A. Fusco, L’indipendenza dei custodi, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, spec. 97 ss., e AA.VV., The dissenting opinion. Selected Essays, a cura di N. Zanon e G. Ragone, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2019.

[35] Peraltro, la conclusione, di certo non esaltante, della vicenda definita da Corte cost. n. 17 del 2019 avvalora l’idea che non è questa – a me pare – la strada che conviene battere ove si punti a far valere le regole, costituzionali e non, che stanno a base dell’esercizio della funzione legislativa.

[36] … in Per la introduzione del dissent nei giudizi di costituzionalità: problemi di tecnica della normazione, in AA.VV., L’opinione dissenziente, cit., 89 ss., nonché in Pol. dir., 1994, 299 ss.

[37] Dico “effettiva”, dal momento che il nodo del problema non sta nelle garanzie formali ma in quelle sostanziali della indipendenza stessa; e il rischio – come si viene dicendo – è che il dissent possa indebolire queste ultime in misura non trascurabile.

[38] Con riferimento a quest’ultima, v., ora, A. Fusco, L’indipendenza dei custodi, cit., 114 ss. e 119 ss., e G. Raimondi, Advantages and Risks of Separate Opinions from the Point of View of the European Court of Human Rights, in AA.VV., The dissenting opinion. Selected Essays, cit., 141 ss.

[39] Una puntuale raffigurazione delle tecniche retorico-argomentative utilizzate dal giudice delle leggi è in A. Saitta, Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Giuffrè, Milano 1996; v., inoltre, utilmente, i contributi di AA.VV., La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, a mia cura, Giappichelli, Torino 1994.

[40] Riferimenti ed indicazioni possono, se si vuole, aversi dal mio Corte europea dei diritti dell’uomo e Corte interamericana dei diritti umani: modelli ed esperienze a confronto, Presentazione delle XI Giornate di studio italo-spagnolo-brasiliane di Diritto Costituzionale, dall’omonimo titolo, Messina 10-11 settembre 2018, a cura di R. Romboli e mia, Giappichelli - Tirant lo Blanch, Torino-Valencia 2019, IX ss., nonché in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 2/2018, 11 settembre 2018, con gli ulteriori svolgimenti che ora sono in Diritto giurisprudenziale e diritto politico: questioni aperte e soluzioni precarie, cit., spec. 719 ss.

[41] È pur vero, tuttavia, che non di rado i riferimenti sono fatti ad pompam, ad ulteriore rinforzo di una decisione che è di già considerata idonea a reggersi stabilmente anche solo poggiando sui dati normativi di diritto interno. Deplorevole è poi la tendenza, di cui si è avuto più volte riscontro nelle esperienze della giustizia costituzionale, a chiudere la partita facendo utilizzo dei soli parametri nazionali, pur laddove fossero stati evocati in campo dalle autorità remittenti anche parametri di altre Carte, in applicazione della tecnica dell’assorbimento dei vizi [come da ultimo si è avuto con la 242 del 2019 su Cappato: una critica sul punto è nel mio Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunziata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 2019), in Giustizia insieme (www.giustiziainsieme.it), 27 novembre 2019, ult. par.]. In tal modo, infatti, per l’aspetto ora rilevante, viene meno quella possibilità di verifica della convergenza degli indirizzi della nostra e di altre Corti che – come si viene dicendo – è garanzia della “giurisdizionalità” della giurisdizione costituzionale.

[42] D’altronde, è risaputo che le modifiche tacite della Costituzione per mano del giudice costituzionale si sono distese per l’intero campo costituzionale, non lasciando indenni gli stessi principi fondamentali, usualmente considerati – come pure è noto – esclusi dal raggio d’azione degli atti di revisione costituzionale (del rapporto tra l’una e l’altra forma d’innovazione costituzionale, le cui proiezioni istituzionali non richiedono qui di essere illustrate, si è ampiamente discusso in occasione del convegno del Gruppo di Pisa svoltosi a Catanzaro l’8 e il 9 giugno 2018 su Alla prova della revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale, a cura di U. Adamo - R. Caridà - A. Lollo - A. Morelli - V. Pupo, Editoriale Scientifica, Napoli 2019).

[43] Alcuni studiosi [tra i quali, part., E. Grosso, Il rinvio a data fissa nell’ordinanza n. 207/2018. Originale condotta processuale, nuova regola processuale o innovativa tecnica di giudizio?, in Quad. cost., 3/2019, 531 ss., e M. Ruotolo, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell’ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 2/2019, 26 giugno 2019, 644 ss.] hanno prodotto – come si sa – uno sforzo considerevole per riportare anche la “doppia pronuncia” su Cappato nell’alveo di tecniche decisorie già sperimentate o, quanto meno, per ridimensionarne la novità, a mia opinione, dirompente. Sta di fatto, però, che nessun precedente può essere invocato a conferma della continuità evolutiva della giurisprudenza che sarebbe stata mantenuta anche con le decisioni in parola; e la stessa Corte, peraltro, ha evidenziato il novum della soluzione apprestata nel caso odierno rispetto ad altre in precedenza adottate, in applicazione dello schema “classico” della doppia pronuncia, dapprima di rigetto con monito e poi di accoglimento.

Il tratto di maggior rilievo è, a mio modo di vedere, quello, subito di seguito richiamato nel testo, concernente l’inopinato accantonamento del limite della “discrezionalità” del legislatore, per effetto del quale emerge in tutto il suo nitore e vigore la componente politica del giudizio, che soffoca e riduce al silenzio quella giurisdizionale.

[44] … secondo quanto si è tentato di mostrare nel mio Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunziata regolazione del suicidio assistito, cit.

[45] Non è casuale, infatti, che nella 242 la Corte trascriva alcune soluzioni normative attinte dalla 207 e in questa presentate come meramente possibili, rimesse all’apprezzamento discrezionale del legislatore: così, ad es., per ciò che attiene alla salvaguardia della obiezione di coscienza del personale sanitario nel momento in cui si pongono in essere pratiche (o – come, con linguaggio freddamente burocratico, la Corte preferisce dire – “procedure”) volte allo spegnimento della vita [della “burocratizzazione della morte” ha discorso T. Epidendio, La sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019: apocalypsis cum figuris, in Giudice donna (www.giudicedonna.it), 2-3/2019, § 4].

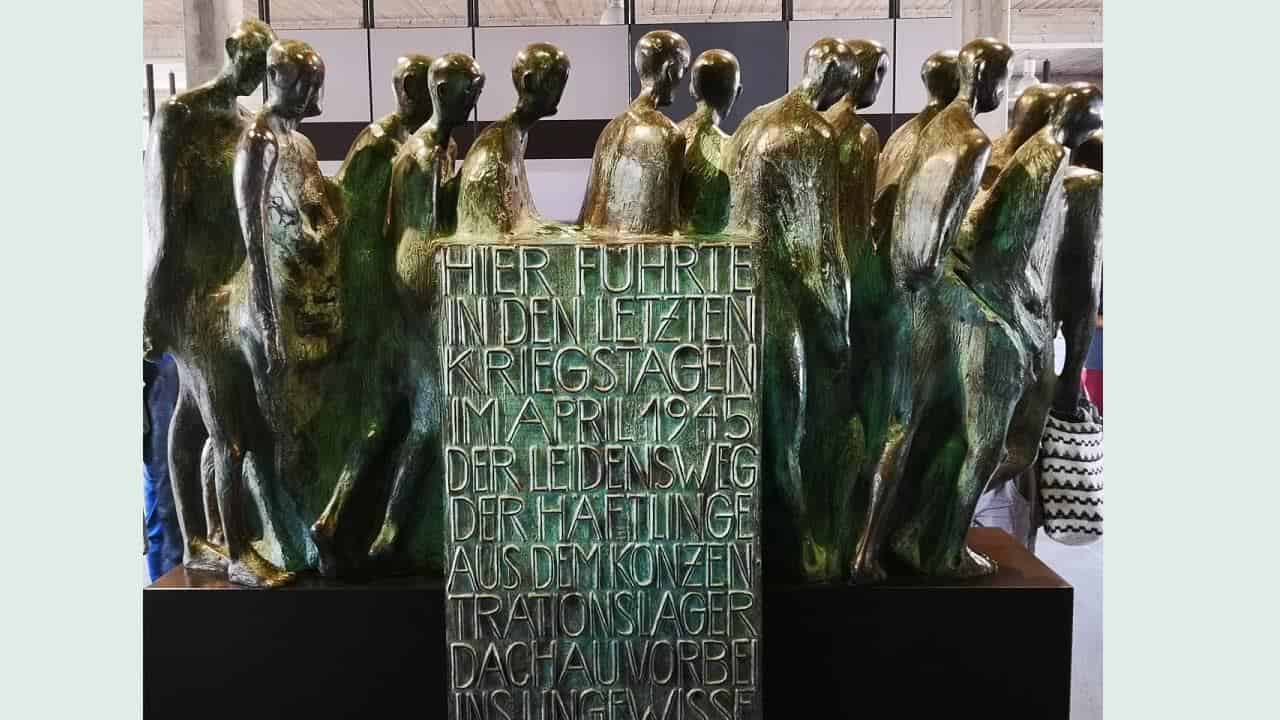

Fare memoria sull’Olocausto. Il divieto di negazionismo e la Corte edu (brevi osservazioni a Corte dir. uomo, 3 novembre 2019, Pastors c. Germania).

di Roberto Giovanni Conti

Sommario: 1. Il fatto. 2. Qualche osservazione sparsa.

| Il 27 gennaio 2010, Giornata della Memoria dell’Olocausto, venne organizzata una manifestazione commemorativa all’interno del Parlamento del Land Meclemburgo-Pomerania Occidentale. Il giorno successivo il ricorrente, membro dello stesso Parlamento e presidente del Partito democratico nazionale tedesco (NPD) – che non aveva preso parte alla celebrazione del giorno precedente – tenne un discorso in Parlamento sull’argomento indicato nel seguente ordine del giorno:“In memoria delle vittime del peggior disastro della storia marittima tedesca – Commemorazione dei morti sulla [nave da trasporto militare] Wilhelm Gustloff”.

Durante tale discorso il ricorrente pronunziò varie espressioni, fra le quali quelle di seguito riportate: “A eccezione dei gruppi dei quali avete comprato la collaborazione, quasi nessuno sta partecipando veramente ed emotivamente alla vostra esibizione teatrale di preoccupazione. E per quale motivo? Perché la gente è in grado di percepire che il cosiddetto Olocausto è utilizzato a fini politici e commerciali (...) Perché, Signore e Signori, dalla fine della seconda guerra mondiale i tedeschi sono stati esposti a una serie infinita di critiche e menzogne propagandistiche – coltivate in modo disonesto principalmente dai cosiddetti partiti democratici. Inoltre, con l’evento che avete organizzato ieri qui nel castello, non avete fatto altro che imporre al popolo tedesco le vostre proiezioni di Auschwitz, in modo astuto e brutale. Quello che sperate, Signore e Signori, è che le menzogne trionfino sulla verità.” |  |

Il Tribunale distrettuale di Schwerin condannò il ricorrente per vilipendio della memoria dei defunti e diffamazione alla pena di otto mesi di reclusione, concedendo la sospensione condizionale della pena.

Il Tribunale regionale di Schwerin confermò la sentenza di primo grado, ritenendo che il ricorrente aveva negato specificamente lo sterminio di massa degli ebrei perpetrato ad Auschwitz in modo sistematico e per motivi razziali durante il Terzo Reich. Il Tribunale regionale rilevò che espressioni quali “la menzogna di Auschwitz”, “il mito di Auschwitz” e “il randello di Auschwitz” – che erano utilizzate ripetutamente in relazione all’affermazione che l’omicidio di milioni di ebrei durante il Terzo Reich fosse una truffa (sionista) – compendiava l’affermazione che l’Olocausto e gli eventi che avevano avuto luogo ad Auschwitz non erano avvenuti nel modo documentato nei libri di storia ufficiali. Secondo il giudice di appello il ricorrente non poteva invocare l’improcedibilità penale di cui beneficiava in qualità di membro del Parlamento, in quanto il Parlamento del Meclemburgo-Pomerania Occidentale l’aveva revocata.

La decisione anzidette venne altresì confermata dalla Corte di appello di Rostock mentre la Corte costituzionale tedesca rifiutò di esaminare il ricorso successivamente proposto dal parlamentare.

La Corte europea dei diritti dell’uomo, investita della vicenda dal parlamentare tedesco che assumeva di avere subito, per effetto della condanna penale in Germania, una palese violazione del diritto alla libertà di espressione ed al giusto processo- in relazione alla composizione dell’organo giudicante di secondo grado, al cui interno era stata rilevata la presenza di un magistrato coniugato con altro giudice che aveva pronunziato la condanna in primo grado del ricorrente- ha rigettato il ricorso sotto tutti i profili prospettati, con la sentenza pubblicata il 3 ottobre 2019.

Nel giudizio innanzi alla Corte edu, che qui viene esaminato unicamente sotto il profilo della violazione dell’art.10 CEDU- che protegge la libertà di espressione, fatte salve le limitazioni previste dalla legge e necessaria e proporzionate alla protezione della reputazione e dei diritti altrui- il ricorrente aveva sostenuto che i giudici nazionali avevano male interpretato le sue dichiarazioni, per nulla rivolte a negare l’Olocausto.

La Corte edu ha ripercorso la giurisprudenza resa a proposito dell’art.17 CEDU e dei suoi rapporti con l’art.10 della Convenzione, dando atto della natura eccezionale del ricorso all’applicazione dell’art.17 CEDU.

Secondo la Corte l’intenzionale volontà del ricorrente di negare l’Olocausto all’interno di un discorso artatamente rivolto a camuffare la reale intenzione mediante l’utilizzo di espressioni neutre dimostrava la condotta abusiva del ricorrente, immeritevole di tutela sotto l’ombrello dell’art.10 CEDU proprio perché aveva utilizzato il suo diritto alla libertà di espressione al fine di promuovere idee contrastanti con il testo e lo spirito della Convenzione. Se, ritiene la Corte edu, l’art.17 può essere invocato solo in casi eccezionali, tale non poteva ritenersi quello dalla stessa esaminato, relativo ad un discorso che, seppur pronunziato all’interno di un Parlamento ove la libertà di espressione andava considerata in grado ancorpiù elevato, non poteva godere di alcuna protezione considerando che lo stesso Parlamento aveva escluso l’improcedibilità dell’azione penale promossa dall’autorità giudiziaria. Secondo la Corte gli Stati che hanno provato gli orrori nazisti hanno una particolare responsabilità morale di prendere le distanze dalle atrocità di massa perpetrate dai nazisti, per modo che le dichiarazioni effettuate dal ricorrente nuocessero alla dignità degli ebrei, al punto da giustificare una risposta penale anche se incidente sulla libertà personale.

2.Qualche osservazione sparsa.

La giurisprudenza della Corte edu ha fatto ricorso all’art.17 CEDU[1] con estrema cautela, non mancando di sottolineare che tale disposizione ha lo scopo di impedire di dedurre dalla Convenzione un diritto che permetta a gruppi o individui di dedicarsi ad attività o di compiere atti tendenti alla distruzione dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla convenzione –Corte edu, 1 luglio 1961, Lawless c. Irlanda –.

La centralità della libertà di espressione nel panorama dei valori fondamentali della persona ha spesso indotto la Corte a sanzionare le condotte statuali destinate ad incidere su tale valore cardine – v. Corte edu, 7 dicembre 1976, Handyside c. Regno Unito – .

Ma quando in discussione è entrato il negazionismo con riguardo allo sterminio nazista la Corte edu non ha esitato a mettere in campo l’art.17 CEDU[2].