Le interviste di Giustizia Insieme

Lessico di genere

Marco Dell’Utri intervista

Dott.ssa Silvia Governatori – Giudice presso il Tribunale di Firenze

Prof.ssa Maria Rosaria Marella - Professor of law University of Perugia

Prof. Eligio Resta – Professore Emerito di Filosofia del diritto.

Prof.ssa Cecilia Robustelli – Professoressa ordinaria di Linguistica Italiana presso l’Università di Modena e Reggio Emilia

Prof.ssa Jaqueline Visconti – Professoressa ordinaria di Linguistica Italiana presso l’Università di Genova

Sommario

1. Le domande. 2. La Scelta del tema. 3. Le risposte. 4. Le conclusioni. 5. L'intervista in pdf.

Le domande.

1) È un dato inconfutabile che, nonostante gli studi di linguistica e la stessa Accademia della Crusca riconoscano la correttezza del riassestamento maschile-femminile nei titoli professionali, si continui in ambito giuridico, e non solo, a utilizzare il maschile come neutro universale per individuare donne giudici, avvocate, docenti e altre categorie di professioniste, anche quando la declinazione al femminile dei termini sia del tutto agevole. Ritiene che questo uso del linguaggio sia l’unico conforme alle regole grammaticali, ovvero costituisca un mero e non meditato appiattimento su una consuetudine consolidata, che si trascina per forza di inerzia, o pensa piuttosto che il fatto di assumere la forma grammaticale maschile nella sua portata inclusiva e omologante rifletta una cultura e una visione dei ruoli tendente ad annullare la specificità di genere, finendo per rendere invisibili le donne?

2) Ritiene che un uso più consapevole della lingua e più rispettoso della differenza di genere possa contribuire a una più corretta rappresentazione dell’immagine della donna nella società, nonché al pieno riconoscimento del suo ruolo in ambito lavorativo e professionale, facilitando la sua partecipazione a tutti i livelli ai processi decisionali?

3) Come è noto, la questione dell’uso non discriminatorio del linguaggio è stata negli ultimi anni al centro di molte iniziative culturali anche in sedi istituzionali e ha dato luogo, pure a livello europeo, a specifici interventi normativi e alla elaborazione di linee-guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo, nonché alla costituzione di un Gruppo di esperti sul linguaggio nell’ambito della Commissione Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.È noto altresì che la lingua non si modifica con facilità, ma richiede tempi lunghi perché siano in essa recepite nuove forme e modalità di espressione che riflettano nuovi valori, nuove sensibilità e nuovi modelli di vita. Quali sono a suo avviso gli strumenti per accelerare tale processo di rivisitazione del linguaggio anche nell’ambito giuridico e giudiziario e accrescere tra gli addetti ai lavori la consapevolezza degli effetti discriminatori delle parole e della loro importanza per il rispetto dell’identità di genere?

2. La scelta del tema.

Marco Dell’Utri

Il linguaggio - secondo il noto passaggio heideggeriano - è la ‘casa dell’essere’ (M. Heidegger, Lettera sull’umanismo, in Segnavia, Adelphi, Milano, 1987, p. 267). Ad esso spetta delimitare i termini di un campo formale, di un ambito, entro cui l’essere possa ‘darsi’ nel luogo del discorso, senza che l’uomo (l’essere-umano, l’esser-ci) possa mai impadronirsi definitivamente di ciò che, come l’essere, da sempre, per definizione, ‘si sottrae’.

Si tratta dunque di assumere, rispetto al linguaggio, la responsabilità comune della ricerca del senso, sulle ‘tracce’ dell’essere. Di riconoscere la radice, in origine forse arbitraria (e di seguito tradizionale), di quel singolare compito di elaborazione collettiva dei segni (dei simboli e dei significanti) nel rapporto istituito con la profondità esistenziale dei significati.

Propriamente - è ancora Heidegger a dire - è il Linguaggio a parlare, non l’uomo. L’uomo parla soltanto in quanto corrisponde al Linguaggio (M. Heidegger, Hebel, l’amico di casa, Aguaplano, Perugia, 2012, p. 39).

Muovendo da queste premesse - secondo la linea di un’elementare sintesi - si giustifica l’indole propriamente archeologica della ricerca foucaultiana sul sapere, la prospettiva necessariamente genealogica del discorso morale nicciano.

L’ordine del discorso non è mai innocente; non lo siamo noi, parlanti o scriventi. Spetta a ciascuno, nella misura in cui si nutre e si serve del linguaggio, porsi l’interrogativo radicale sulle origini, la funzione e lo scopo dello strumento comunicativo adoperato, di demistificarne l’aura quasi-sacrale, di decostruirlo, derridianamente, affinché abbia a emergere la tessitura complessa dei poteri e delle culture che ne hanno, nel tempo, forgiato le forme e i contenuti simbolici.

Nel quadro dei poteri che percorrono (talora apertamente, più spesso sotterraneamente) la struttura delle relazioni della vita quotidiana, quello che innerva i rapporti di genere appare, singolarmente, quello più presente (o evidente) alla riflessione comune, ma, insieme (e contemporaneamente), quello più nascosto e insidioso.

Il dibattito civile e politico contemporaneo non ignora le questioni della sottorappresentanza femminile nelle istituzioni, della violenza maschile sulle donne, della discriminazione di genere nei molti luoghi della vita comune, a partire dal mondo del lavoro, fino alle famiglie o alle organizzazioni politiche, sindacali o confessionali.

E tuttavia, una dimensione più profonda o sotterranea delle relazioni di genere (verosimilmente alle origini di ciascuna delle questioni appena ricordate) sembra sfuggire alla riflessione meno attenta o diffusa, sottraendosi, forse inevitabilmente, anche alla presa della meditazione più accorta. Una sorta di riflesso culturale condizionato capace di sorprendere alle spalle, inconsapevolmente, pensieri, parole, opere od omissioni.

Si tratta di indagare se, nelle pieghe della declinazione delle parole secondo il genere (il femminile, il maschile, il neutro in molte lingue, morte o correnti), non si nasconda una precisa istanza di classificazione sociale, una ripartizione collettiva di ruoli, di compiti, di impegni o di funzioni, che all’idea di genere si addica come a un destino proprio dell’esser-maschio o dell’esser-femmina.

Da qui il ritorno alla riflessione sulla pretesa, propria del pensiero e della cultura occidentale, di impadronirsi dell’essere a fini di elaborazione e di dominio, come esemplarmente testimoniato dall’ambizione della tecnologia contemporanea di pensare lo stesso essere-umano come materia continuamente riproducibile e liberamente manipolabile.

Ed è un ritorno che interroga, nel profondo, la dimensione di autenticità dei nostri modi di vivere, di pensare e di parlare; la nostra capacità di sottrarci al ‘già detto’, o al ‘si dice’, di non lasciarci ingabbiare, a guisa di prodotti, in una sorta di ‘sformati di informazione’.

Nella cosiddetta età della comunicazione globale, il linguaggio diviene con più facilità il veicolo o la cinghia di trasmissione di convinzioni radicate e mai (o non più) filtrate da alcuna sufficiente meditazione individuale e/o collettiva.

Siamo ancora in grado di comprendere cosa (vogliamo che) sia, l’esser-femminile o l’esser-maschile? Cosa ve ne sia di specifico, di prezioso, di insostituibile, in vista della comune progettazione dell’orizzonte dell’esser-umani? Siamo ancora in grado di cogliere il valore aggiuntivo della ‘differenza’ nella costruzione dell’idea di uguaglianza? Cosa ‘ne va’ nello smarrimento della differenza?

Nel recente messaggio di Capodanno, il Presidente della Repubblica ha ricordato il valore di un dono ricevuto da un’associazione di disabili: un dono «molto semplice ma che conserverò con cura perché reca questa scritta: “Quando perdiamo il diritto di essere differenti, perdiamo il privilegio di essere liberi”. Esprime appieno il vero senso della convivenza».

“Chi parla male, pensa male, e vive male”, ammoniva il protagonista di un noto film di Nanni Moretti, rivolto a una giornalista-simbolo della comunicazione stereotipata e irriflessa, e dunque dell’incessante e assordante ‘chiacchiera’ sociale.

Animata dal desiderio di indagare il tema all’interno del proprio mondo, sollecitata dall’autorevole magistero di una donna, Gabriella Luccioli, cui molto deve la riflessione della giurisdizione degli ultimi anni (anche, ma non solo, sui temi dei diritti della persona), ‘Giustizia Insieme’ ha deciso di proporre alcune domande allo scopo di avviare una riflessione comune sul rapporto tra lingua e genere nella comunicazione giuridica, e in particolare nel linguaggio dei testi normativi, delle sentenze e degli atti del processo, oltre che delle opere della dottrina.

3. Le risposte.

1) È un dato inconfutabile che, nonostante gli studi di linguistica e la stessa Accademia della Crusca riconoscano la correttezza del riassestamento maschile-femminile nei titoli professionali, si continui in ambito giuridico, e non solo, a utilizzare il maschile come neutro universale per individuare donne giudici, avvocate, docenti e altre categorie di professioniste, anche quando la declinazione al femminile dei termini sia del tutto agevole.

Ritiene che questo uso del linguaggio sia l’unico conforme alle regole grammaticali, ovvero costituisca un mero e non meditato appiattimento su una consuetudine consolidata, che si trascina per forza di inerzia, o pensa piuttosto che il fatto di assumere la forma grammaticale maschile nella sua portata inclusiva e omologante rifletta una cultura e una visione dei ruoli tendente ad annullare la specificità di genere, finendo per rendere invisibili le donne?

Silvia Governatori

Dopo 30 anni in magistratura posso dire di aver verificato e verificare quotidianamente che il linguaggio giudiziario non nomina le donne e che le donne non nominano se stesse. Ritengo che sia un appiattimento sessista su una consuetudine consolidata che perpetua l’invisibilità delle donne. Ben poche sono le magistrate che usano per sé l’espressione “la giudice” e “la presidente”. Il linguaggio in uso, specie nei nostri provvedimenti, non rispecchia i grossi cambiamenti che sono avvenuti dall’ingresso delle donne in magistratura, e vi è una profonda difficoltà – quando non un vero e proprio rifiuto - per molte donne di riconoscersi nelle parole e attraverso le parole che loro stesse usano. Ma se il linguaggio che usiamo non nomina le donne è – per dirla con Bice Mortara Garavelli – come se le cancellasse, perché ciò di cui non si parla non esiste

Scriveva acutamente Gabriella Luccioli nel suo “Diario di una Giudice” che “focalizzare l’attenzione sulla categoria della differenza sessuale per una donna che opera nel mondo del diritto non si risolve in un andare indietro, ma piuttosto in un progredire verso una visione più giusta e più corretta dell’ordinamento, una volta posta in discussione l’effettiva neutralità dei concetti generali fondati sulla universalizzazione di un unico sesso”. Sono totalmente d’accordo con lei: è una imprescindibile esigenza democratica che chi “dice la giustizia” abbia conoscenza delle marcate asimmetrie nella posizione di uomini e donne nella società e del peso degli stereotipi. Per rendere la giustizia in modo totalmente fedele ai valori costituzionali occorre avere ben presente che situazioni diverse richiedono soluzioni diverse, e che occorre – in concreto - uno scrupoloso rispetto della dignità della persona e del quadro normativo e costituzionale di tutela.

Il tema del nominarsi come donne – del riconoscersi e pretendere che gli altri riconoscano la nostra intrinseca differenza - è complesso, ma vi sono moltissimi studi ormai al riguardo. La filosofa Claudia Mancina ha scritto egregiamente a questo riguardo che “il soggetto collettivo “donne” da un lato è un riferimento necessario per comprendere il percorso delle singole individue, e dall’altro può impedire di mettere a fuoco le dinamiche effettive della libertà, che sono sempre individuali. L’attaccamento al soggetto collettivo oscura le differenze individuali così come quelle sociali e culturali, perché riduce le donne alla “differenza” sessuale” dimenticando che sono individue singole da una parte e dall’altra che appartengono a mille altre “differenze”. Anche la filosofa Letizia Gianformaggio ci ha lasciato acute riflessioni sul diverso atteggiamento delle donne che accettano con orgoglio e rivendicano il ruolo di “uomini onorari”, per sottrarsi all’essere ricondotte al genere femminile, di minor valore, di fatto non prendendo sul serio l’eguaglianza. In psicanalisi si segnala che, anche se ora a livello legale e sociale, ci muoviamo in mondi nuovi, in realtà ci portiamo ancora molti segni dei 3.000 anni precedenti, e la vecchia gerarchia dei valori su cui si basa il patriarcato non è stata veramente superata, persistendo a livello psicanalitico, come segnalato da Annalene Homberg, una contrapposizione tra il bene – coscienza e ragionevolezza, e il male, al quale le donne si trovano tradizionalmente associate: l’inconscio e la dimensione irrazionale. A me pare, per dirla con la psicoanalista Jean Bolen, che forse alle magistrate che sdegnano ogni riferimento al genere, potrebbe essere utile pensare all’essenza archetipica di Atena. Dea della saggezza, nota per le strategie vincenti e per le soluzioni pratiche rappresentata con la lancia in una mano e la ciotola o il fuso nell’altra, nata dalla testa del Padre – Zeus: le donne dovrebbero pensare all’acutezza della propria mente – come suggerisce Bolen – come una qualità femminile riferita ad Atena, sviluppando una immagine positiva di sé proprio come donne, rifuggendo dall’omologazione al maschile.

Dopo decenni di studi e di riflessioni io credo che sia ora doverosa per le magistrate prendere consapevolezza di sé e delle tematiche di genere, non giustificandosi più un approccio superficiale e non meditato al tema, perché come scrisse Karl Gunnar Myrdal quasi mai ci si trova di fronte a carenze casuali nei nostri processi di conoscenza: “L’ignoranza, come la conoscenza, è intenzionalmente orientata”.

Maria Rosaria Marella

In primo luogo è importante sottolineare che nella lingua italiana l’uso del maschile in riferimento a un soggetto femminile è un errore grammaticale grave. È sbagliato dire l’avvocato Caia tanto quanto dire la mela è acerbo! Direi perciò che chi insiste ad usare il maschile al posto del femminile avverte la forzatura, ma ritiene che questa eccezione alla regola della concordanza sia giustificata o addirittura doverosa. Una tale convinzione, e l’uso distorto della lingua che essa produce, è con tutta evidenza il persistente retaggio del confinamento delle donne nell’ambito della riproduzione e della loro tradizionale esclusione dalla sfera pubblica. Il che spiega perché a molti suoni del tutto naturale dire sarta, parrucchiera, maestra, segretaria, e altrettanto naturale declinare al maschile professore ordinario, magistrato, consigliere, avvocato in riferimento a una donna.

Ma poiché l’accesso delle donne alla sfera pubblica e alle professioni ‘liberali’ non è più un fatto raro o episodico, ma assolutamente normale anche in termini di numeri, è evidente che chi si ostina a usare il maschile al posto del femminile faccia, consapevolmente o meno poco importa, un uso politico della lingua, in quanto ribadisce a dispetto della realtà l’eccezionalità della presenza femminile in alcuni ruoli e in alcune sedi, quasi a ricordare che il ruolo proprio della donna è altrove, è socialmente subordinato e solo in quell’altrove liberamente declinabile al femminile: segretaria, cameriera, operaia, casalinga.

In questo quadro, quel che trovo davvero sorprendente è l’inconsapevolezza di chi, pur professandosi progressista ed essendo culturalmente provveduto/a, continui a essere convinto/a di salvaguardare l’importanza e la dignità del ruolo e della posizione professionale raggiunta da una donna declinandola al maschile. Il che nelle donne cela una sorta di falsa coscienza o di pulsione assimilazionista rispetto alla propria avvenuta emancipazione, e negli uomini, spiace dirlo, un inveterato maschilismo. L’esito – non certo inatteso sebbene talora non voluto - è in entrambi i casi quello di sancire la minorità femminile.

Eligio Resta

Le parole della legge non sono mai neutre. Nascondono polisemie, stratificazioni storiche, semantiche complesse. Parafrasando Nietzsche, potremmo dire che la grammatica che attraversa il diritto è, per antonomasia, una “gaia scienza”.

Gli studi più risalenti si richiamano a una “semantica storica” che mostra come varino nel tempo e nello spazio i significati delle parole; il lessico ci informa sui sistemi sociali più di qualunque altra cosa. Vale per i verbi usati dal linguaggio normativo (“siamo uguali” che de-scrive e pre-scrive nello stesso tempo) e per ogni struttura grammaticale impiegata. Vale anche per il numero (nessuno, ognuno, tutti) che non sono ovviamente equivalenti (per essi passa anche la “magia” del principio maggioritario).

Dove più marcata è la sedimentazione storica è nell’uso del genere che finisce, da sempre, per usare il maschile come universale linguistico; appare ovvio che vi sono delle profonde ragioni storiche.

Il diritto moderno ribalta i vecchi privilegi dell’antico regime creando la categoria possente, sia pure oggi discussa, del “soggetto di diritto” e del “cittadino”. Apparve subito chiaro, però, che nell’uso del maschile si celava qualcosa di molto più sostanziale. Già all’indomani dell’entrata in vigore del Codice Napoleone ci si rese conto che dietro il “soggetto universale” vi era soltanto “il maschio, adulto, sano di mente, preferibilmente sposato”. Qui non si tratta dei giochi di genere che ogni lingua conosce nell’attribuire nomi a cose: si pensi alla differenza che corre tra italiano e tedesco nel designare luna e sole che in tedesco sono all’opposto (“la sole” e “il luna”). Nel linguaggio normativo si ha a che fare con forme prescrittive che annullano specificità di genere e che spesso impongono destini, determinano caratteri, fanno circolare diritti e doveri.

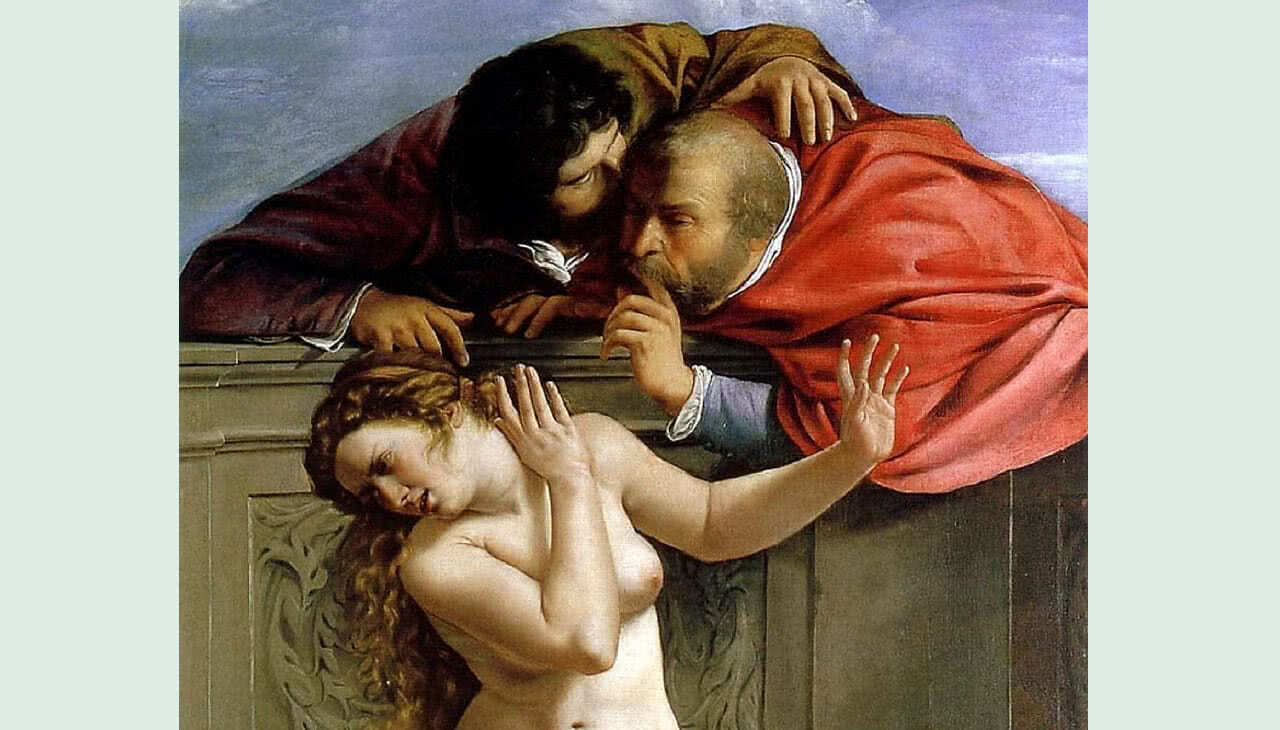

La letteratura, del resto, ha spesso mostrato come dietro le forme si nascondesse la menzogna. In Il mercante di Venezia Shakespeare fa perorare la famosa arringa risolutiva nella causa intentata, a Porzia che, donna, deve mascherarsi da avvocato patavino, rigorosamente al maschile. Ci sono stati secoli di tradizione che sacrifica il genere nel diritto innalzando il maschile a universale annientando la differenza di genere a dispetto dell’origine greca che parla al femminile. L’invenzione del tribunale che neutralizza le Erinni che inseguono Oreste è opera di Atena, dea della ragione ed è suo il voto decisivo per assolvere l’imputato; così come femminile è Dike, dea della giustizia, e Temi. Del resto è la figura di Antigone che, richiamandosi alle “leggi non scritte” del nomos, si oppone alle “leggi scritte” di Creonte facendo valere le ragioni dell’oikos, degli affetti, contro le leggi della polis. E non c’è dubbio che nelle diverse interpretazioni filosofiche di Antigone sia il codice materno e fraterno a opporsi a quello paterno, il codice femminile a quello maschile.

I greci sapevano bene, del resto, che non può esserci sempre conciliazione nella vita (sarà questa la vera preoccupazione di Hegel) e che ci sono alcuni dissoi logoi che vivono soltanto della loro differenza (come terra e mare) e sono rappresentati massimamente dal discorso del genere, appunto, maschile e femminile. Questione questa rimasta irrisolta anche nel mondo moderno, che, proprio grazie a Hegel, si pone costantemente la questione del “terzo”. Chi è il terzo del sesso quando questo è irrimediabilmente diviso in maschile e femminile? Pensiamo, infatti, al problema del genere del giudice che deve decidere sulle questioni di genere. C’è sempre il salvagente della legge, ma anche questo, si sa, non è sempre neutro.

La neutralità della legge è anche “contraddizione”. Lo aveva colto Engels nel mirabile saggio L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, che sapeva bene che il soggetto neutro e universale dei codici borghesi e l’uguaglianza che prescriveva, finiva per essere anche la sua “dismisura” al confronto con la realtà. Posti tutti sullo stesso piedistallo si può misurare la diversa altezza degli uomini: il racconto dell’uguaglianza è anche la “trappola” che lo impegna alla sua contraddizione e al suo superamento.

È quanto avviene lentamente nei sistemi giuridici contemporanei che un po’ alla volta sono costretti a restituire il mal tolto della storia. Ricordo spesso la pagina di F. Cordero che diceva “sono duemila anni che alcuni uomini dicono il diritto su altri uomini”. Il colpo di teatro è nel seguito, quando aggiungeva: “da cinquant’anni anche le donne”, restituendo all’astrattezza del linguaggio la concretezza della vita restituita alle sue differenze, alla sua realtà al suo dissos logos.

Rimane sullo sfondo, ma meriterebbe ben altre riflessioni, il problema se sia l’intero universo del diritto a essere sovraccaricato di codice paterno con la sua implacabile, si fa per dire, funzione commutativa, che consiste nell’attribuire esclusivamente colpe e responsabilità (“liberi perché responsabili” di Kant o il “dura lex sed lex”). Se invece, come spero, il diritto è anche un modo per andare incontro ai bisogni, ai desideri, alla vita di uomini e donne in carne ed ossa, le cose cambiano. A ben vedere in questo caso il diritto scoprirebbe il suo volto, da sempre celato, di un codice materno, fino a ora, destinato a scompaginare la polis ma, con molta fatica, a vincere.

Cecilia Robustelli

Oggi l’uso del genere grammaticale maschile per designare le donne che svolgono una professione o ricoprono un ruolo istituzionale di prestigio è spia di scarsa consapevolezza dell’uso della lingua italiana, e in particolare delle regole che sovrintendono a quello del genere grammaticale, oltre che di rifiuto nel riconoscere il lungo percorso culturale compiuto dalla società, e quindi anche dalle donne, solo recentemente diventate soggetto attivo della società stessa. Per quanto riguarda il piano strettamente linguistico, e quello della comunicazione, si ricordi che in italiano, e anche in molte altre lingue, il genere grammaticale maschile rimanda a esseri di sesso maschile e quello femminile a esseri di sesso femminile, con pochissime eccezioni ininfluenti sulla regolarità del sistema.

Non rispettare questa regola comporta il rischio di ambiguità e addirittura di fraintendimenti per quanto riguarda l’individuazione della persona alla quale si fa riferimento: un pericolo di particolare rilievo per il linguaggio giuridico, da quello amministrativo a quello legislativo. Sul piano socioculturale e politico la scelta di definire le donne con termini maschili rivela l’attaccamento a una tradizione patriarcale inadeguata rispetto alla società attuale, la presunzione di un modello maschile come archetipo di capacità e potere e la tensione all’omologazione all’uomo sul piano professionale, con la conseguente negazione del pieno riconoscimento della funzione svolta oggi dalle donne nella società e dell’acquisizione della parità fra i sessi e i generi.

Jaqueline Visconti

La questione è di grande attualità, nel contesto dell’elezione, l’11 dicembre, della giudice Marta Cartabia a prima donna Presidente della Corte costituzionale, settant’anni dopo la nascita della Consulta. È un dato di fatto che la discriminazione permanga ai vertici delle professioni: se le donne in magistratura sono ormai il 53%, negli incarichi direttivi esse calano al 27% (fonte CSM 2019). Anche in Università, a fronte di 50,7% assegniste di ricerca, solo 22,3% sono professoresse ordinarie (fonte MIUR 2016). L’uso maschile come neutro universale per individuare donne giudici, avvocate, docenti e altre categorie di professioniste è pertanto sì spesso tralatizio e inconsapevole, mosso dall’inerzia dell’uso di decenni, ma riflette anche un dato sociale reale.

***

2) Ritiene che un uso più consapevole della lingua e più rispettoso della differenza di genere possa contribuire a una più corretta rappresentazione dell’immagine della donna nella società, nonché al pieno riconoscimento del suo ruolo in ambito lavorativo e professionale, facilitando la sua partecipazione a tutti i livelli ai processi decisionali?

Silvia Governatori

Assolutamente sì. Scriveva Luce Irigary che il parlare non è mai neutro. Io temo che l’omologazione delle magistrate ad un modello maschile e l’uso – inconsapevole, quando non voluto – di un linguaggio asseritamente “neutro” sia un pericoloso “cattivo esempio”, laddove le magistrate e la magistratura nel suo complesso dovrebbero piuttosto essere promotrici di modelli di piena integrazione e rifiuto di qualsivoglia discriminazione. Purtroppo è mancata e ancora manca anche una seria riflessione su modi di esercizio del “potere” - o, se si vuole, anche dell’”autorità” – diversificati per genere. Le logiche correntizie che tanto rilevano nel conferimento di incarichi del CSM – che spesso ottengono purtroppo gli onori delle cronache – sono ben lungi dal consentire l’emersione di figure femminili di dirigenti caratterizzate da una positiva immagine di un modo diverso di gestione di incarichi di responsabilità. Ci troviamo di conseguenza ancora oggi in una situazione in cui ci troviamo a chiederci se la differenza femminile esista davvero, se sia un dato originario del genere, o se sia fatta nel quotidiano dalle scelte che ciascuno fa, donne – ma anche uomini sempre più diversi dai modelli consolidatisi nel tempo- combinando modelli “altri” con modelli del tutto propri.

Maria Rosaria Marella

Certamente! Il linguaggio è performativo: determina la realtà, non la rispecchia. Finché si continuerà a scrivere il consigliere Caia, il presidente Mevia, finché, cioè, la lingua declinerà la presenza femminile nella sfera pubblica come eccezionale, non solo quello che potremmo definire il ‘pregiudizio eccezionalista’ resterà inalterato e continuerà a rappresentare il contributo delle donne alle istituzioni, alla politica, alla cultura come episodico, ma la loro stessa affermazione sociale sarà costruita come strutturalmente fragile, fortunosa e precaria, in quanto, come ogni eccezione, frutto di una concessione e sempre revocabile. Di qui la ricorrente (e facile!) esclusione delle donne dai massimi livelli dirigenziali: alle concessioni, infatti, possono sempre apporsi dei limiti. In definitiva, il linguaggio maschilista che anche alcune donne che ricoprono incarichi importanti sembrano prediligere, presidia di fatto la tenuta del c.d. tetto di cristallo.

Eligio Resta

La domanda pone la questione correttamente quando ricorre alla formula dell’uso consapevole del linguaggio. Il nocciolo del problema è, infatti, tutto lì, in quella formula.

Cos’è l’uso consapevole del linguaggio se non il compimento di una dimensione condivisa della comunità politica. Non è necessario scomodare la filosofia del linguaggio del novecento per capire che il modo in cui parliamo è immediatamente il modo in cui viviamo, è la forma della nostra esistenza al mondo, che è fatta della presenza di altri, di molte “differenze condivise”: si sa, del resto, che l’uguaglianza divide e le differenze accomunano.

Non è superfluo ricordare lo strato di senso profondo della communitas. Il munus condiviso è insieme dono e dovere che abbiamo in comune (da questo ne è derivata anche un’etica della comunicazione). Dalla comunità non si prende; a essa si dona. Persino nel muni-cipio vi è soltanto l’assunzione di un dovere nei confronti della città, non un’apprensione di qualcosa (come dovremmo ricordare un po’ più spesso). Comunità, dunque, è condivisione di un onere, appunto, con-senso. Questa parola deve essere restituita al suo significato originario, come senso condiviso, contrariamente alla strana curvatura che questa formula ha preso nel linguaggio della vita quotidiana, finendo per equivalere a “ovvietà”, banalità.

La comunità è dunque il suo linguaggio in cui ognuno misura il suo senso di appartenenza.

Una frase del linguaggio corrente lo ricorda: questa è “dare la parola”. Essa ha un doppio significato; sta a indicare sia una promessa sia un diritto di parlare.

Nel primo caso richiama un obbligo vero e proprio (ti do la mia parola, spesso si aggiunge “d’onore”) che scaturisce dalla promessa e proprio questo è all’origine dell’obbligazione giuridica. Si sa che la genesi del diritto sta nel “performativo” della promessa (e del giuramento); da essa scaturisce, come nel paradosso del dono, una gratuità mai così tanto vincolante e obbligatoria.

Nel secondo caso “dare la parola” sta a indicare un potere di distribuire a ognuno il diritto di parlare, a far ascoltare la propria voce (ma non a prendere a “male” parole). Indica in questo caso un diritto regolato a partecipare, ognuno secondo i suoi bisogni, interessi, le sue aspettative, le sue passioni. Al diritto di parlare, di ognuno, corrisponde soltanto un potere di distribuire secondo regole, e soltanto in base ad esse, l’esercizio di tale diritto. In questo caso “dare la parola” è all’origine dell’obbligazione politica.

Il munus, inteso come dovere e obbligo condiviso, come si vede, ritorna prepotentemente al centro della vita della comunità politica e il suo veicolo è il linguaggio; la parola, appunto. È anche il modello aureo della democrazia, dove il senso comune nasce dalle tante voci che devono esprimersi prendendo sul serio le parole “date”. Il controllo della parola è, dunque, il vero esercizio di democrazia. Non si tratta del controllo delle parole altrui (che spesso sfocia in una “pre-potenza”), ma delle proprie. Il luogo per eccellenza in cui si esprime tale controllo, che è la vera essenza di una comunità democratica, è nel rispetto delle differenze di sesso, razza, lingua, religione, opinioni, come ricorda il linguaggio esemplare dell’art. 3 della Costituzione e, proprio per questo, dell’uguaglianza. Differenza e uguaglianza sono facce della stessa medaglia che animano un linguaggio consapevole, il quale è presupposto, ma anche risultato da raggiungere, in un’etica della comunità politica.

Cecilia Robustelli

Sicuramente un uso della lingua consapevole delle sue funzioni, inclusa quella di individuazione della persona a cui si fa riferimento in termini di maschile/femminile, realizza una rappresentazione della donna nella società più rispondente alla realtà e quindi anche alle conquiste compiute dalle donne sul piano professionale. Non c’è dubbio che il riconoscimento attraverso il linguaggio del ruolo delle donne in ambito lavorativo e professionale sia indispensabile per la sua partecipazione ai processi decisionali di alto livello, ma ad esso deve accompagnarsi la volontà sul piano sociale, culturale e politico di ampliare l’angusto orizzonte patriarcale in un arco più ampio dove donne e uomini abbiano lo stesso potere. E questo passo deve essere compiuto dagli uomini, che ancora oggi hanno in mano il potere. I singoli termini femminili che individuano la presenza delle donne in ambito professionale, già di per sé efficaci in isolamento, cioè per esempio se vengono usati con funzione di appellativo, acquistano maggiore efficacia quando sono incastonati in un discorso che ne mette in luce lo stesso livello di capacità rispetto agli uomini, riconoscendone ove necessario le specificità, secondo un modello di parità fra donne e uomini in termini non di omologazione ma, appunto, di riconoscimento delle differenze.

Jaqueline Visconti

Sì, senz’altro. Manca invece, a partire dalle Università, una riflessione su questo aspetto e sulla lingua in generale. È inoltre fondamentale che tale riflessione sia integrata da un lavoro di politica culturale e sociale volto a incoraggiare le donne ad assumere ruoli di dirigenza. Come notava Graziadio Isaia Ascoli nel noto Proemio del 1872 all’Archivio Glottologico Italiano, la diffusione di un uso della lingua non si può ottenere con mere disposizioni ministeriali, né dall’oggi al domani, ma solo grazie all’istruzione, all’ammodernamento delle istituzioni culturali e al progresso scientifico.

***

3) Come è noto, la questione dell’uso non discriminatorio del linguaggio è stata negli ultimi anni al centro di molte iniziative culturali anche in sedi istituzionali e ha dato luogo, pure a livello europeo, a specifici interventi normativi e alla elaborazione di linee-guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo, nonché alla costituzione di un Gruppo di esperti sul linguaggio nell’ambito della Commissione Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È noto altresì che la lingua non si modifica con facilità, ma richiede tempi lunghi perché siano in essa recepite nuove forme e modalità di espressione che riflettano nuovi valori, nuove sensibilità e nuovi modelli di vita. Quali sono a suo avviso gli strumenti per accelerare tale processo di rivisitazione del linguaggio anche nell’ ambito giuridico e giudiziario e accrescere tra gli addetti ai lavori la consapevolezza degli effetti discriminatori delle parole e della loro importanza per il rispetto dell’identità di genere?

Silvia Governatori

Ci vorrebbe una modifica del linguaggio normativo e una direttiva di impulso in tal senso da parte del Consiglio Superiore della Magistratura e dell’Associazione Nazionale Magistrati, oltre che da ciascuno e ciascuna di noi: quando si comincia ad usare il femminile diventa esso stesso “normale”. Si potrebbe, ad esempio, regalare alle MOT e alle magistrate un timbro con scritto “La Giudice” e “La Presidente”: personalizzato ovviamente con il loro nome; diffondere modelli di provvedimento per consolle al femminile. Anche la Scuola Superiore della Magistratura dovrebbe essere motore in tal senso, ponendo come priorità quella di una riflessione diffusa e convinta, nei singoli corsi, sui temi più vari, circa l’uso del linguaggio e i rischi di “disattenzione” alle tematiche di genere, quando non di vere e proprie discriminazioni.

Per contro a me sembra che le riflessioni ed iniziative a tale riguardo siano state fino ad ora del tutto episodiche e scollegate da un piano di azione convinto di potere e dovere provocare un mutamento.

Non ha molto senso, secondo me, limitarsi a declinare al femminile alcune tematiche – o affrontare episodicamente temi squisitamente e tradizionalmente femminili: bisognerebbe piuttosto cercare di cogliere la “differenza” che si introduce negli ambiti di analisi quando sono le donne a farsi interpreti dirette e consapevolmente originali dei fenomeni di cui sono effettive protagoniste o attrici mancate.

Nel lontano 1990 venne fondata l’Associazione Donne Magistrato Italiane; nel 1992 da una mia lettera al CSM venne istituito il Comitato per le Pari Opportunità in Magistratura. In diverse credevamo che le donne potessero “fare la differenza”, che fosse possibile “scalfire” un modo di essere e di autorappresentarsi delle donne magistrato – delle magistrate - secondo una tendenziale omologazione al modello maschile. Purtroppo, secondo me, fino ad oggi si è trattato di una “scalfittura” molto superficiale: le magistrate, per la maggioranza, non si nominano come tali, e ritornando alla citazione già fatta “ciò che non si nomina non esiste”. Bisogna far presto, e bisogna fare qualcosa di incisivo: prima che il modello di donne che si sono omologate al preesistente modello maschile – ampiamente prevalente, come messo in luce in ricerche sociologiche tuttora valide, tra cui ricordo quella di Chiara Saraceno in Italia e di Anne Boigeol in Francia, - diventi un “modello unico femminile” – privo di qualsivoglia “differenza” e ancor meno di una sua “valorizzazione”, anche per le nuove generazioni.

Ci servono esempi positivi di donne – come quello che ci ha dato Gabriella Luccioli – modelli di “giudicedonna” capaci di esprimere la differenza nell’esercizio della giurisdizione, portando in essa la risorsa di una specifica sensibilità, attenzione e prospettiva nelle questioni da esaminare, con felici e sempre rigorose sintesi tra testo della legge e sistema di valori tutelato dall’ordinamento, in primis il valore della persona e dei suo diritti fondamentali, primo fra tutti quello della dignità.

Maria Rosaria Marella

Il tema del linguaggio pone una questione molto seria sebbene possa apparire marginale e persino irrisoria se rapportata a fenomeni drammatici che investono i rapporti fra i generi, come i femminicidi, la violenza sessuale, e, per altro verso, la discriminazione sul luogo di lavoro. In realtà la loro matrice è la medesima e riguarda la radice patriarcale della nostra cultura, dunque un più generale problema strutturale che l’uso del linguaggio maschilista costantemente riproduce e rafforza. E che dunque va affrontato con misure altrettanto strutturali. Nel caso degli atti giudiziari e amministrativi, il problema è ancor più rilevante e urgente data la specifica valenza performativa del linguaggio del diritto, dovuta tanto alla sua intrinseca portata normativa (in senso lato e in senso stretto) quanto a quella simbolica e pedagogica. È perciò necessario intervenire sulla formazione degli operatori del diritto riservando uno spazio adeguato al tema del linguaggio discriminatorio, e nella miriade di corsi di aggiornamento/formazione che avvocati, magistrati, personale amministrativo regolarmente frequentano non dovrebbe essere affatto difficile trovarlo. Dovremmo in realtà cominciare a introdurre il tema già all’università, nei corsi di laurea, nei corsi di dottorato e nelle scuole di specializzazione per le professioni legali. Avvalendoci di linguiste che mettano a disposizione le proprie competenze per svelare la matrice patriarcale – non neutra, ma sessista e discriminatoria – della consuetudine di declinare al maschile le professioni ‘alte’, dello stesso uso del suffisso –essa, dell’uso del femminile per gli altri mestieri.

Nella letteratura giuridica di lingua inglese è da lungo tempo invalso l’uso del pronome femminile ‘she’ anziché del maschile ‘he’ come neutro universale. È una pratica significativa: denuncia la consapevolezza e l’impegno di chi scrive e svolge una funzione pedagogica importante in chi legge. Ma va detto che nel mondo anglosassone la sensibilità per questi temi è generalmente assai maggiore. Il linguaggio è chiaramente percepito come strumento di lotta politica anche contro l’eteronormatività che rende invisibili le soggettività non conformi (non etero). A questo scopo, ad esempio, da tempo si è diffusa la consuetudine di aggiungere il pronome ‘they’ (loro) accanto a ‘she or he’ come neutro per indicare le persone transgender.

Eligio Resta

Se tutto questo manca, gli effetti si mostrano effettivamente discriminatori, come vediamo nella prassi del linguaggio quotidiano.

Ben vengano allora disposizioni normative che indirizzino il linguaggio amministrativo e giudiziario e va benissimo anche la costituzione di gruppi di esperti sul linguaggio nata nell’ambito di attività governative. Del resto, compito dei governanti, diceva Stuart Mill è attuare circoli virtuosi, magari praticando, e non soltanto declamando, pratiche anche solo linguistiche commendevoli.

Nelle pratiche linguistiche conta molto l’esempio mostrato a tutti livelli dalla sfera pubblica e dalle comunicazioni private; da non trascurare i mezzi di comunicazione di massa e, non da ultima, la letteratura che è una grande riserva di simboli per il linguaggio. Per questo aiuterebbe molto una letteratura “di genere” che evidenzi le “altre” possibilità del linguaggio.

Occorre però essere ben consapevoli che le parole usate nel linguaggio del diritto godono di un’autonomia soltanto relativa rispetto alla vita quotidiana e che molto dipende, anche nel diritto, dagli universi simbolici che circolano nelle dimensioni di tutti i giorni.

La mia impressione è che le variazioni linguistiche siano legate a pratiche lunghe che devono sfidare stratificazioni consolidate. Bisogna però cominciare da qualche parte; i cambiamenti normativi, persino gli esempi imposti dall’alto, sono condizione assolutamente necessaria, ma non sufficiente, per una “svolta linguistica” così importante. La consapevolezza linguistica richiesta riposa in pratiche della vita quotidiana che sono effetto, ma anche causa, di tendenze che hanno una deriva lunga.

Cecilia Robustelli

Ho fatto parte io stessa del Gruppo di esperti sul linguaggio e ho redatto, coordinando un gruppo di lavoro, le Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo del MIUR, e sono molto consapevole che sono necessari tempi perché la tradizione e le abitudini linguistiche cambino. Per la mia esperienza, che include anche molta attività di formazione da parte delle istituzioni, è indispensabile che già nel periodo di preparazione alla futura attività in tutti gli ambiti professionali, incluso quello giuridico e giudiziario, vengano inseriti gli “studi di genere”, mentre a chi è già in attività dovrebbero essere offerti corsi di formazione. Molti ordini professionali, incluso l’Ordine degli Avvocati, già lo fanno, e anche la Corte di Cassazione nel 2015 ha dedicato una giornata a riflettere sulla questione della differenza di genere, alla luce del ruolo che devono rivestire nelle politiche nazionali e europee il principio di uguaglianza, la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza di genere, la politica di prevenzione contro ogni discriminazione. Credo che sarebbe molto importante per ogni persona che vuole avere un ruolo attivo nella società, e a maggior ragione per coloro che lavorano in ambito politico, giuridico e giudiziario, acquisire un alto livello di consapevolezza che il linguaggio rappresenta uno strumento per raggiungere questi obiettivi, e che essi sono condivisi e proclamati ufficialmente dai singoli paesi, dall’Unione Europea e dalle grandi organizzazioni internazionali.

Jaqueline Visconti

Come l’Italia non ebbe l’unità di lingua finché mancarono le condizioni necessarie, così la priorità è che mutino i valori e i modelli di vita. Oltre a iniziative di politica sociale volte a favorire l’accesso femminile ai vertici delle professioni, penso a un concreto modulo di formazione, già nelle Università e poi nella formazione permanente, in cui la lingua sia posta al centro della riflessione, sia per aspetti di logica, chiarezza ed efficacia sia per la questione di lingua e genere nella comunicazione giuridica. La formazione dovrebbe inoltre coinvolgere gli operatori dell’informazione, che giocherebbero un ruolo importante nella diffusione di usi più consapevoli (proprio a questa mancata sinergia risale la diffusione di impieghi imprecisi quali “comminare” per “irrogare” una sanzione o “imputato” per “inquisito” o “indagato”, ecc.).

5. Le conclusioni

Marco Dell’Utri

Le risposte ascoltate invitano a recuperare il senso greco originario delle parole, delle figure e dei personaggi mitologico-letterari della ‘giustizia’ e, insieme, a chiarire i percorsi storico-ideologici della modernità e della cultura borghese, maschilista e censitaria.

E dunque confermano l’indole archeologica della ricerca sulle parole e le cose, sulle grammatiche e l’ordine dei discorsi.

Convocate a testimoniare, sul piano del confronto di genere, la marcia, fin qui inarrestata, del potere del maschile sul femminile; a dar conto della sistematica esclusione del femminile dagli spazi (apparentemente) ‘decisivi’ della vita comune, le risposte ricevute sembrano nondimeno indicare i segni di un percorso possibile: quello lungo il quale è il codice maschile del potere e della colpa a lasciare il passo (o, più significativamente, a ‘dare la parola’) a quello femminile della cura e della ‘conversante comprensione’, alla sua prospettiva, ancora tutta da scoprire, dell’incontro del diritto con la dimensione, personale e irripetibile (umana, non ‘troppo umana’) del bisogno del singolo, che ancora attende d’essere ascoltato e colmato dalla risposta dell’altro.

Può legittimamente attendersi che, alla declinazione della parola dal maschile al femminile, non corrisponda banalmente (come troppo spesso capita di rilevare) la mera sostituzione, di un soggetto a un altro, nella realizzazione di uno stesso progetto (istituzionale, formativo, professionale, etc.), ma l’affermazione di valori progettuali nuovi e di inedite aperture di senso.

Converrà pensare, in ultima analisi, a un itinerario che non può essere affidato alla sola trasformazione, in sé, del linguaggio (che pure assume un significativo rilievo sul piano della sollecitazione del pensiero o della pedagogia comunicativa): riposa, la consapevolezza linguistica (come l’esito di un processo), sulla convinta adesione dei molti (o dei più) alle pratiche quotidiane di quel ‘mondo della vita’ che pure invitano e legittimano a prospettare, come al termine di una traversata, nuovi traguardi e modi nuovi, o inauditi, di vedere e di vivere il mondo.

Le questioni di genere non rimandano al terreno della ‘pietà’ del potere maschile; e nemmeno all’ambito formale, per molti versi irritante, delle preoccupazioni del ‘politicamente corretto’, quanto alla ‘cura’ per l’oggetto del proprio sapere, che a nessuno (e dunque neppure al giurista) è dato di trascurare. Si tratta di situare, nel loro luogo più radicale, gli interrogativi inestinguibili sulla ‘verità’ delle cose, e di disporsi, con pazienza, alle attese dell’ascolto.

Proprio al tema dell’ascolto dell’essere, secondo una particolare lettura del pensiero heideggeriano, si è tentato di legare l’invito, a suo tempo rivolto da Walter Benjamin, all'ascolto dei vinti, delle voci spezzate dalla violenza e dalle discriminazioni della storia: lungi dall’attendere alcuna rivelazione, siamo noi gli ‘attesi’ dall’ansia dei sommersi. L’Angelus Novus, raffigurato da Paul Klee, che, trascinato dal futuro, volge il suo sguardo al passato, vale a scolpire l’impegno, imposto alla generazione presente, di realizzare il riscatto dei vinti, la rivolta che invoca la revisione di ogni consolidata giurisprudenza dei vincitori.

Tornano alla mente, nell'assumere secondo quest’inclinazione morale l’idea dell’ascolto dell’essere, le parole con le quali Gustavo Zagrebelski suggeriva di accostare l'idea astratta della ‘giustizia’; accantonando la pretesa di intenderne i contenuti in termini positivi, ed assecondando, viceversa, l'immediata capacità di riconoscerne, intuitivamente, le violazioni concrete e le ferite intollerabili inferte dalle azioni degli uomini.

Ancora dunque risuona, per l’uomo di giustizia, come all’uomo contemporaneo, l’ammonimento del verso che induce a negare la ‘parola definitiva’. Là dove sola rimane, convinta, l’affermazione di “ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”.

And then Add to Home Screen.

And then Add to Home Screen.