Recensione di Costantino De Robbio a “I rematori di Mitilene” di Andrea Koveos

Se esiste un minimo comun denominatore che lega oggi gli abitanti di quel topos, culturale più che geografico, che impropriamente chiamiamo “occidente”…questo minimo comun denominatore è dato dall’eredità immensa ed eterna di un popolo di pastori che, da una penisola fino a quel momento ai margini delle correnti della storia, in modo quasi magico hanno sviluppato in un tempo relativamente breve un tale numero di idee da essere ancora oggi, per certi versi, all’avanguardia.

Ai greci dobbiamo, tra l’altro, l’invenzione della storia, della filosofia, del teatro, delle tragedie e delle commedie, e il vertice di tutti i tempi nelle arti figurative…nonché (capacità che forse riassume tutte quelle che ho elencato finora) l’attitudine a farsi domande ed alzare la testa verso il cielo; in sostanza quella caparbia tendenza dell’uomo di negare la sua natura animale per cercare di tendere verso l’eterno.

Nessuno lo sa meglio di Andrea Koveos, metà greco e metà romano, che porta già nei suoi geni la memoria dei due popoli antichi che passandosi il testimone hanno accompagnato la nostra cultura dai primi balbettii infantili all’età adulta.

Non stupisce dunque che l’autore subisca da sempre il fascino di questa millenaria eredità, e che abbia dedicato al mondo degli antichi Greci tanta parte della sua ricerca letteraria: dopo il bel libro di racconti sugli animali dell’epica omerica, in questa nuova fatica Koveos ha rivolto la sua attenzione al romanzo storico.

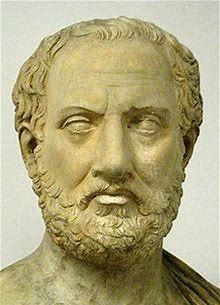

In particolare, ha ripescato dall’immenso materiale lasciatoci da Tucidide e Senofonte intorno alla guerra del Peloponneso un episodio apparentemente minore ma denso di significato: la ribellione degli abitanti di Mitilene alla signoria della città di Atene e, dopo la capitolazione della città insorta, il processo agli sconfitti e le singolari vicende delle due condanne, contraddittorie tra loro, che furono loro inflitte dall’assemblea dei vincitori.

Il romanzo ripercorre infatti, sulle orme di Tucidide, la discussione che aveva portato in un primo momento alla terribile delibera degli ateniesi di giustiziare tutti gli uomini dell’isola ribelle, ridurre in schiavitù donne e bambini e radere al suolo gli edifici e il successivo ripensamento dei medesimi cittadini ateniesi, che poche ore dopo (a mente fredda, se così si può dire) sentirono l’impulso di rivedersi per ridiscutere la decisione e, trovandola troppo crudele, la sostituirono con quella (pur sempre terribile ma meno assoluta) di giustiziare solo i mille uomini direttamente coinvolti nella ribellione.

Al di là dell’appassionante ricostruzione della corsa contro il tempo che la trireme partita da Atene per comunicare la seconda e più favorevole decisione compie in mare all’inseguimento dell’imbarcazione partita il giorno prima per eseguire la sentenza di sterminio, magistralmente incentrata sulla figura del comandante della barca inseguitrice, lo scritto di Andrea Koveos ci consente una serie di riflessioni che riguardano l’essenza del concetto di giustizia e ci porta al centro ideale della coscienza di chi giudica.

Il primo e più pressante interrogativo che sorge alla mente di un occidentale moderno (in questo, per fortuna, molto distante dai suoi progenitori greci, per i quali la questione non si è nemmeno posta) è il seguente: è giusto condannare a morte un uomo?

Qui si è trattato peraltro non di uno ma di mille uomini, numero così esorbitante da essere inconcepibile per la nostra mente: pensiamo per un attimo ai gesti, alla violenza, alla fatica fisica e all’abominio mentale che ci vogliono per ripetere l’esecuzione di un uomo per decine, centinaia di volte, fino a mille… e al tempo materiale, e allo spazio fisico, al sangue delle vittime, e al sudore dei carnefici.

Esiste un crimine così efferato da reclamare una punizione del genere? Eppure, dalla penna di Tucidide (e, in sua vece, da quella del suo epigono moderno Andrea Koveos) apprendiamo con un senso di sgomento che tutti i protagonisti della vicenda consideravano questa reazione “mite”, e non solo a confronto con quella ancora più crudele, ma per una ragione assai più banale: essa soddisfaceva il concetto antico di giustizia, secondo cui a un’offesa si poteva (era giusto) replicare con un’offesa di pari forza, per ripristinare l’equilibrio violato.

E dunque, poiché la ribellione degli abitanti di Mitilene aveva messo in pericolo la vita degli ateniesi, la repressione della ribellione portava in sé l’attentato alla vita dei ribelli.

Oggi la giustizia ha fatto, da questo punto di vista, enormi passi avanti.

Non solo la condanna a morte è stata bandita dagli ordinamenti giuridici della stragrande maggioranza dei paesi, ma nel concetto stesso di sanzione penale sono entrati elementi di rieducazione sociale, reinserimento, riparazione che hanno affiancato e in un certo senso annacquato quello originario di vendetta e punizione.

Da questo punto di vista, il libro di Andrea Koveos ci serve da monito per non dimenticare da dove siamo partiti e per sfuggire alla tentazione sempre ricorrenre di voltarsi indietro per tornare a concezioni più primitive e ingiuste del diritto penale.

Ma altri, e forse più intriganti, interrogativi ci derivano dalla lettura del libro, se si considera la natura “politica” del processo, come emerge dalle parole dei suoi protagonisti.

A ben vedere, infatti, appare chiaro che le due condanne esprimono due diversi usi politici del processo: secondo i fautori del primo e più severo pronunciamento, la sentenza doveva avere non solo il compito di punire i colpevoli di tradimento, ma anche il non secondario scopo di servire da monito per tutti gli altri alleati affinché fossero dissuasi dal seguirne l’esempio. Colpirne uno per educarne cento, insomma.

Non a caso Cleone, il grande accusatore (il Pubblico Ministero, diremmo noi oggi), così conclude la sua requisitoria: “Tutte le volte che il malvagio flagello della ribellione si insinua in uno dei membri della lega di Delo, occorre agire in fretta ed evitare che il cattivo esempio possa penetrare in tutte le altre città dell’alleanza.”.

Pertanto, non ci si può limitare ad eliminare fisicamente i responsabili dell’attentato alla sicurezza della città di Atene.

La deportazione di tutti i maschi dell’isola, la riduzione in schiavitù di donne e bambini, la distruzione degli edifici sono atti che esulano da ogni concetto di proporzione e di sanzione che sono propri della giustizia e implicano rappresaglia, umiliazione e repressione generalizzata del dissenso.

Sarebbe bello dire anche in questo caso che si tratta di concetti assai distanti dagli ordinamenti moderni, ma è nella memoria di tutti gli italiani (e non solo) che pochi, pochissimi anni fa a Roma gli oppressori nazisti hanno eseguito la condanna a morte di dieci cittadini scelti casualmente come rappresaglia per ciascuno dei soldati morti in un attentato…

Condanne a morte indiscriminate per reazione al dissenso, rappresaglie indiscriminate contro cittadini estranei ad ogni contestazione di reato al fine di intimidazione e monito, accadono ancora oggi ogni giorno, ed è per questo che la lettura del processo agli abitanti di Mitilene non si lasciano liquidare con un’alzata di spalle e la superficiale considerazione di chi guarda all’evento da lontano.

L’ultimo e più affascinante interrogativo del romanzo riguarda la apparente singolarità di una doppia sentenza sullo stesso crimine.

È giusta una sentenza pronunciata nell’immediatezza dei fatti o è meglio una giustizia resa “a freddo” (senza arrivare ovviamente agli estremi di alcuni notori esempi di giustizia nostrana, resi a distanza di decenni dai fatti e dunque sostanzialmente inutili)?

“A caldo” si rischia di fare errori dettati dall’emotività; e l’emotività va poco d’accordo con la giustizia.

Anche il generale che parla per ultimo, a difesa degli accusati, lo ricorda sottolineando che non ha nulla in contrario con la condanna, ma ne contesta la troppa rapidità dicendo “Signori giudici e signori dell’assemblea, decisione come questa va attuata con estrema cautela, per evitare che ci si possa pentire quando è troppo tardi.”.

Nel romanzo di Andrea Koveos emerge con chiarezza quale sia il nemico delle decisioni prese sull’onda dell’emotività: il pregiudizio, che porta al paradosso che i giurati ateniesi non ascoltano non solo gli argomenti della difesa ma nemmeno quelli dell’accusa, perché la loro mente è assorbita interamente dal giudizio già formatosi e non dà spazio ad alcuna forma di contraddittorio: “Ho ascoltato con attenzione l’arringa dell’illustre Cleone, ma l’atmosfera che si respira oggi qui è talmente intrisa di odio e rivendicazione che sono convinto che in pochi hanno ascoltato davvero il suo intervento. In più non abbiamo sentito cosa hanno da dire a loro discolpa i rivoltosi”.

Inoltre, a caldo si rischia di dimenticare che dietro ogni vicenda processuale c’è una storia umana (o come in questo caso, tante), ci sono carne, sangue, affetti, baci rubati per sempre in nome dell’applicazione di un sillogismo giusto ma a tratti inumano.

Per questo emotività e giustizia a volte divergono e tante volte le sentenze sembrano “ingiuste”.

E anche per questo una condanna sulla quale non sono ammessi ripensamenti nemmeno dopo tanto tempo, una condanna immediatamente definitiva, che non tiene conto del percorso del tempo sulla carne delle vittime e dei rei, le prime possibilmente inclini al perdono, i secondi che inevitabilmente diventano diversi da quelli che hanno sbagliato (nessuno si bagna due volte nello stesso fiume) è sbagliata per definizione.

Una condanna a morte (ma anche un ergastolo senza possibilità di modifica, tanto per rimanere a un argomento attualissimo) è sbagliata sempre.

Una condanna a morte eseguita immediatamente lo è ancora di più.

È in nome di questo principio di buon senso, di civiltà, di umanità, che si gonfiarono i muscoli dei rematori greci secoli fa, in una rincorsa per superare e neutralizzare una giustizia arcaica, brutale, fondata sulla paura.

And then Add to Home Screen.

And then Add to Home Screen.