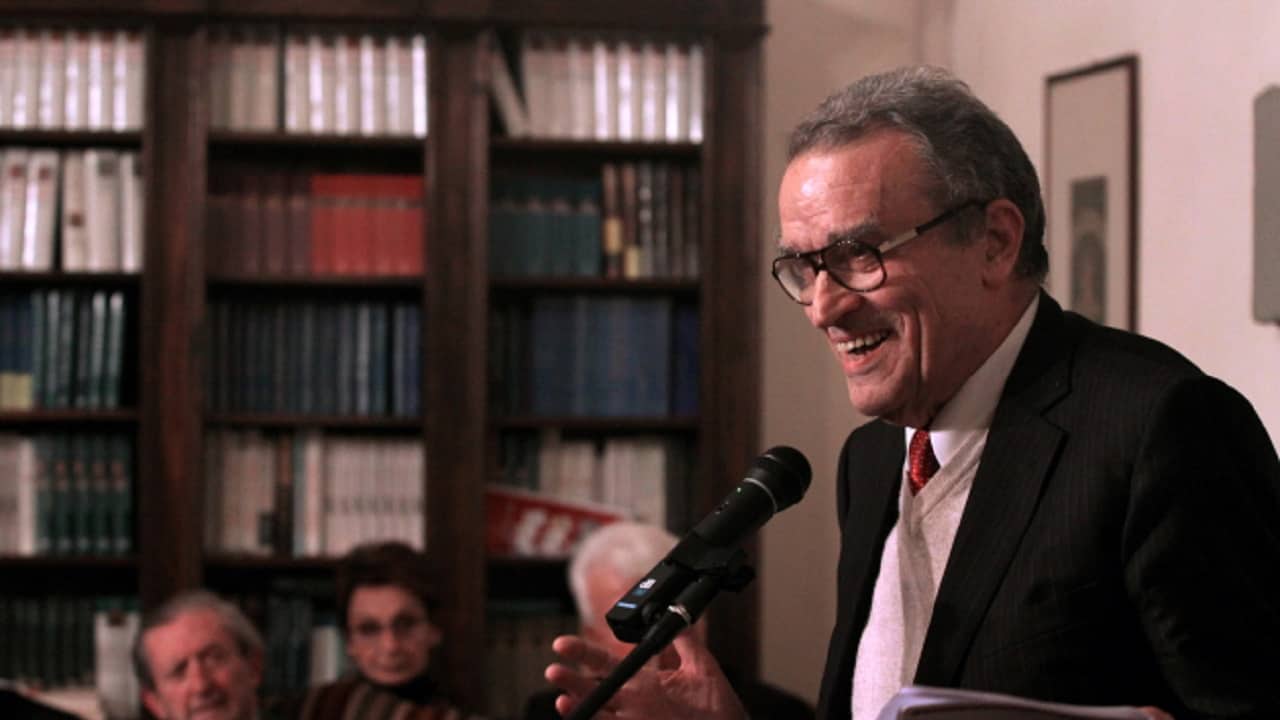

Alessandro Pizzorusso e le riforme dell’ordinamento giudiziario: un ricordo a cinque anni dalla sua scomparsa[1]

di Francesco Dal Canto

Sommario: 1. Premessa - 2. La recente ripubblicazione di alcuni dei suoi numerosi scritti - 3. Il senso e l’obiettivo delle riforme in materia di ordinamento giudiziario - 4. La stagione delle riforme Castelli-Mastella - 5. Il Consiglio superiore della magistratura e la sua “politicizzazione” - 6. In conclusione.

1. Premessa

È per me un’emozione e un onore ricordare Alessandro Pizzorusso a cinque anni dalla sua scomparsa.

Ho avuto la fortuna di condividere con lui alcune esperienze professionali nella parte conclusiva della sua carriera e ho potuto sperimentare ciò che chiunque lo abbia incrociato ha senz’altro avvertito, ovvero la sua straordinaria cultura, la grande passione civile e l’integrità morale.

La sua sapienza sarebbe oggi molto utile per capire la delicata fase in cui si trova la magistratura all’indomani della gravissima crisi di legittimazione che l’ha investita dopo gli scandali dell’estate del 2019.

2. La recente ripubblicazione di alcuni dei suoi numerosi scritti

Di recente, soprattutto grazie al lavoro di Roberto Romboli, sono stati pubblicati, per i tipi dell’Editoriale scientifica, i due volumi de L’ordinamento giudiziario ove si raccolgono alcuni dei numerosissimi lavori che Pizzorusso ha dedicato a tale tema.

Il primo volume costituisce la ripubblicazione de L’organizzazione della giustizia in Italia, uscito per la prima volta nel 1982 e più volte rieditato per il grande successo riscontrato sia nella dottrina sia nella stessa magistratura; con tale opera, di impostazione manualistica, il Maestro intendeva recuperare una tradizione di studi risalente a Lodovico Mortara - autore del celebre Istituzioni di ordinamento giudiziario, pubblicato nel 1890 per l’editore Barbera - da lui ritenuto “il principale modello cui si debba guardare ai fini della realizzazione di una compiuta esposizione dei problemi dell’organizzazione della giustizia”[2].

Il secondo volume contiene invece una non semplice selezione - data la straordinaria prolificità di Pizzorusso - dei suoi contributi dedicati alla magistratura, raccolti in quattro principali aree: il modello italiano di ordinamento giudiziario, il ruolo della magistratura italiana nel sistema costituzionale, l’organizzazione degli uffici giudiziari e infine le riforme dell’ordinamento giudiziario.

A quest’ultima parte, ovvero al capitolo sesto del volume secondo de L’ordinamento giudiziario, è dedicato il presente intervento, in un periodo storico, a circa tredici anni dalla riforma Castelli-Mastella, in cui il tema è tornato prepotentemente al centro del dibattito. Si tratta di otto saggi, scritti tra il 1984 e il 2008, alcuni originariamente destinati ad essere pubblicati in riviste giuridiche, altri riproduttivi di interventi svolti in occasione di manifestazioni pubbliche, caratterizzati da un registro più vivace, talora pungente.

Pizzorusso spazia da un argomento all’altro dell’ordinamento giudiziario dando prova di una capacità incredibile di intrecciare le contingenze storico-politiche con le esperienze della propria vita, di magistrato, di docente, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di intellettuale a tutto tondo, unitamente ad una mirabile capacità di inquadramento teorico-generale, sempre arricchito da una prospettiva alta, attenta alla storia e al diritto comparato. Colpisce la sua capacità di muoversi tra i diversi piani con padronanza e leggerezza.

Dalla rilettura di questi saggi risultano confermati due aspetti, uno oggettivo, l’altro soggettivo.

In primo luogo, appare evidente che l’ordinamento giudiziario è una materia dove tutto si tiene, dove è difficile parlare di un aspetto, e dunque anche incidere su di esso, senza dover prendere in considerazione anche altri; i suoi istituti sono fortemente interconnessi e dunque, come Pizzorusso spesso ricorda, necessitano di un intervento legislativo organico, ovvero di una legge generale e completa, come del resto è implicitamente richiesto dalla stessa Costituzione quando, in più occasioni, si riferisce alla legge sull’ordinamento giudiziario. Obiettivo che, purtroppo, come ancora Pizzorusso stigmatizza, non si è mai compiutamente realizzato; si è per lo più trattato di una “promessa non mantenuta”[3].

In secondo luogo, viene in risalto un aspetto più intimo. Tanto Pizzorusso era morbido e conciliante nelle relazioni personali quanto era rigido e severo nel giudicare la realtà intorno a lui. Un uomo mite e rigoroso, talora disincantato, ma mai rassegnato né indifferente, anzi capace in certi momenti di una passione civile che sapeva trasformarsi in rabbia; un sentimento che, sul piano intellettuale, dovrebbe probabilmente essere talora rivalutato.

3. Il senso e l’obiettivo delle riforme in materia di ordinamento giudiziario

Rileggendo i saggi sulle riforme, scelgo di mettere brevemente a fuoco tre temi ricorrenti e oggi di particolare attualità: a) il senso e l’obiettivo che dovrebbero avere le riforme; b) la riforma Castelli-Mastella del 2005-2007; c) il Consiglio Superiore della Magistratura.

Iniziando dal primo tema, può innanzi tutto dirsi che le prospettive di revisione costituzionale riguardanti il titolo IV della Parte II della Costituzione sono sempre guardate da Alessandro Pizzorusso con grande diffidenza e con toni sovente aspri e liquidatori, come si evince, ad esempio, dai pochi passaggi dedicati soprattutto ai lavori della Commissione bicamerale D’Alema del 1997[4].

Delle riforme legislative, invece, Pizzorusso si occupa spesso. Egli osserva che il principale obiettivo che con esse dovrebbe essere perseguito è quello della “difesa del modello” di ordinamento giudiziario delineato nella Costituzione, il quale, semplicemente, prevede “una certa figura di giudice e di pubblico ministero e affida al Consiglio Superiore della Magistratura le funzioni strumentali per realizzare tali figure”; mentre “non merita certamente di essere difesa una realtà di fatto che è ancora in larga misura informata all’ordinamento burocratico della magistratura quale era prevista negli ordinamenti anteriori, con le loro logiche carrieristiche e con la loro visione riduttiva del ruolo del diritto”[5].

Il modello da difendere è quello concepito dai Costituenti in continuità con un’importante tradizione di pensiero che ha avuto prima in Lodovico Mortara e successivamente in Piero Calamandrei i suoi principali teorici, in una sorta di staffetta ideale[6]. Sulla base di tali idee, l’ordinamento giudiziario italiano ha potuto progressivamente emanciparsi dal modello burocratico-amministrativo dal quale era derivato, assumendo, seppur con varie difficoltà e attraverso numerose tappe, una sua precisa identità a partire dall’entrata in vigore della Costituzione.

L’impostazione data ai problemi dell’ordinamento giudiziario dal Titolo IV deve essere per Pizzorusso assolutamente tutelata; egli chiosa, sconsolatamente, che in fondo quella dell’Assemblea costituente è stata “la sola breve stagione in cui il nostro paese si è indirizzato unitariamente e con entusiasmo sulla via della libertà e della democrazia”[7].

Le riforme, dunque, devono porsi come obiettivo quello di proseguire nell’attuazione dei principi costituzionali laddove essa è stata interrotta, deviata o in alcuni casi neppure iniziata. Se certamente molti passi in avanti si sono compiuti dal 1948, ciò è stato possibile più che per opera del legislatore, intervenuto quasi sempre senza una visione unitaria, grazie soprattutto al Consiglio Superiore della Magistratura, che ha tenacemente sottoposto, tra le molte critiche e qualche battuta d’arresto, le regole dell’ordinamento giudiziario ad una costante lettura adeguatrice rispetto ai principi costituzionali[8].

Pizzorusso riconosce che un’apprezzabile spinta riformista si è in verità registrata soprattutto a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta[9], ovvero in un periodo di grande fermento culturale nel quale, anche grazie all’associazionismo dei magistrati che stava vivendo “il suo momento migliore”, si è realizzata l’idea moderna di giudice e di giurisdizione, in parallelo con il consolidarsi dei principi di autonomia e indipendenza della magistratura e con la democratizzazione interna della stessa.

Successivamente tale spinta si è indebolita e ha preso forza, sia in alcuni ambienti politici sia in una parte della stessa magistratura, uno “schieramento trasversale conservatore”, che non soltanto ha ostacolato le riforme legislative ma ha anche talora frenato, o non adeguatamente valorizzato, i tentativi dell’organo di governo della magistratura di implementare la Costituzione attraverso “misure amministrative specifiche”; la politica, in tale frangente, ha spesso preferito “dare una cattiva immagine del Consiglio Superiore della Magistratura”, con “luoghi comuni e frasi fatte”[10].

4. La stagione delle riforme Castelli-Mastella

Con riguardo alla stagione delle riforme Castelli-Mastella, l’idea di Pizzorusso è chiara.

Tale stagione è stata accompagnata da un massaggio ingannevole, ovvero quello secondo cui con tali provvedimenti si dava finalmente attuazione, a distanza di quasi sessant’anni, all’art. 108 Cost., a mente della quale “le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni altra magistratura sono stabilite con legge”, e alla VII disposizione transitoria e finale, ai sensi della quale, “fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente”. Del resto, doveva riconoscersi che nessuno dei governi succedutisi dal 1948 al 2005 aveva mai presentato alle Camere neppure un disegno di legge volto ad assolvere tale impegno; l’attesa di una legge generale sull’ordinamento giudiziario si era protratta quindi negli anni e la Costituzione era rimasta, per tutto questo tempo, almeno in parte, disattesa. La legge Castelli, dunque, aveva buon gioco a presentarsi come l’attesa legge organica sull’ordinamento giudiziario.

E tuttavia, come anticipato, Pizzorusso osserva, senza mezzi termini, che “tale modo di presentare la vicenda, fatto proprio dalla maggioranza politica del tempo, presenta aspetti assolutamente paradossali”[11]. L’ordinamento giudiziario del 2005, infatti, come sopra ricordato, era assai diverso da quello ereditato nel 1948 e, nonostante la mancata attuazione della VII disposizione transitoria, esso si era progressivamente trasformato in un modello del tutto inedito e soprattutto assai più conforme ai “nuovi” principi costituzionali.

La legge n. 150 del 2005, dunque, non era affatto la legge da tempo attesa.

Anzi, essa affrontava alcune criticità reali dell’ordinamento giudiziario con soluzioni non allineate con i principi costituzionali, con il chiaro obiettivo di “ripristinare il vecchio ordinamento Grandi del 1941, ossia il modello francese di ordinamento giudiziario”; si trattava pertanto di una legge “irrimediabilmente incostituzionale”, un “tentativo di restaurazione di un passato che rifiutava alla magistratura un’adeguata condizione di indipendenza”[12].

E anche nei confronti delle due successive leggi Mastella (n. 269 del 2006 e n. 111 del 2007) il giudizio non è particolarmente generoso. A tale proposito, Pizzorusso ricorda che nel programma elettorale del centrosinistra si era esplicitamente riconosciuto che la legge Castelli aveva delineato una figura di magistrato “non in linea con l’autonomia e l’indipendenza della magistratura” e che, per tale ragione, occorreva elaborare una nuova disciplina per “rimuovere gli aspetti del nuovo ordinamento in contrasto con i principi costituzionali”[13].

Per Pizzorusso tale promessa non è stata del tutto mantenuta: egli non nasconde la propria insoddisfazione dinanzi alle leggi Mastella, che valuta come una sorta di “razionalizzazione dell’architettura introdotta” in precedenza, mentre sarebbe stata necessaria l’abrogazione totale della disciplina del 2005 e una riscrittura complessiva della riforma.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e la sua “politicizzazione”

Vengo ora ai saggi nei quali si affronta il tema del Consiglio Superiore della Magistratura.

In un contributo del 1984[14], Pizzorusso esamina un disegno di legge volto a modificare il sistema elettorale per il rinnovo dei componenti togati, introdotto nel 1975, al fine dichiarato di superare il sistema proporzionale per liste concorrenti e contrastare l’eccessiva “politicizzazione” dell’organo di governo della magistratura.

Pizzorusso saluta questo tentativo di riforma, che poi non sarà approvato, in modo lapidario: “giorni bui si annunciano”[15].

Egli si domanda quale tipo di politicizzazione intenda in realtà contrastare il progetto e, a tale proposito, osserva: l’obiettivo non è tanto quello del “collegamento di questo o quel magistrato con questo o quel partito”, bensì “l’atteggiamento culturale che la maggioranza dei magistrati italiani ha assunto da quando essi hanno compreso che il ruolo dei giudici indipendenti non deve essere quello di un corpo di funzionari che esprime ad occhi più o meno bendati la volontà degli altri poteri dello Stato, bensì quello di un gruppo di tecnici del diritto capaci non soltanto di leggere e interpretare le disposizioni legislative ma anche di cogliere e perseguire i valori in base ai quali devono essere risolte le alternative proposte dall’impiego delle varie tecniche interpretative e per tradurre risultati di questa elaborazione culturale in decisioni quanto più è possibile appropriate alle particolarità dei fatti sottoposti al loro esame”.

In altre parole, sebbene esistesse, già allora, una politicizzazione da combattere, il timore di Pizzorusso era che la riforma, riducendo il ruolo delle correnti nel C.S.M., si ponesse come vero obiettivo quello di invertire la tendenza rispetto alla “maturazione culturale” che aveva caratterizzato la magistratura negli ultimi anni; ciò che si era potuto realizzare proprio grazie alla vita associativa e alle correnti, che avevano costituito la linfa essenziale della crescita culturale dei magistrati.

Com’è evidente, si tratta di una riflessione drammaticamente attuale.

Certo, Pizzorusso non ha vissuto, per sua fortuna, il declino che hanno conosciuto le correnti negli ultimi anni, trasformatesi in larga parte da motori di pluralismo ideale all’interno della magistratura a centri di interessi particolari e corporativi. E tuttavia, il suo approccio è ancora valido: una cosa è il pluralismo culturale, che è un valore da preservare, altro è la lottizzazione, che è una degenerazione da combattere. Il collegamento tra associazionismo giudiziario e designazione dei componenti togati deve essere preservato perché, ora come allora, trova la sua principale ragione proprio nella garanzia del pluralismo all’interno del collegio, senza contare che tale nesso rileva anche sul piano della responsabilizzazione degli eletti, che si traduce in una forma di pur lato “controllo” (in senso atecnico) del modo con il quale viene esercitata la funzione.

Pizzorusso ritiene che, per tali ragioni, la migliore legge elettorale per il C.S.M. sia quella proporzionale, perché occorre una “rappresentatività quanto più possibile diffusa” e “l’associazionismo deve esercitare un ruolo determinante, anche se vanno eliminati gli inconvenienti”[16].

E ancora, Pizzorusso precisa che “non serve un C.S.M. di notabili ma di rappresentanti”[17].

E il pensiero corre ancora una volta all’attualità e, in particolare, al disegno di legge Bonafede (A.C. 2681), presentato alla Camera il 28 settembre 2020, laddove esso persegue l’idea di un sistema prevalentemente basato su candidature individuali - in continuità con la soluzione già oggi prevista dalla legge n. 44/2002 - e collegi elettorali uninominali molto ristretti. Si tratta, nel dettaglio, di una formula estremamente sofisticata, a tratti quasi fantasiosa; e tuttavia, è evidente che tale sistema, favorendo un legame molto stretto tra eletto e territorio, comporta il rischio dell’insorgenza di rapporti molto ripiegati sul territorio[18]. Tuttavia, come Pizzorusso sottolineava molto tempo fa, il “ritorno al territorio” può determinare un vizio non meno grave di quello rappresentato dallo strapotere delle associazioni: ovvero quello del localismo e, appunto, del notabilato.

6. In conclusione

Concludo questo breve ricordo osservando come Alessandro Pizzorusso si sia trovato molto spesso in anticipo sui tempi e che, per tale ragione, le sue considerazioni sui temi dell’ordinamento giudiziario e della giustizia rimangono oggi di straordinaria forza e attualità.

Lo sottolineo, ancora una volta, pensando alla citata proposta Bonafede; sebbene il principale obiettivo che ha mosso il legislatore sia stato quello, come detto, di modificare la legge elettorale per il rinnovo dei componenti togati del C.S.M., si tratta di una riforma vastissima e delicata, che tocca numerosi aspetti della disciplina dell’ordinamento giudiziario.

Assai utile allora tornare ai lavori di Pizzorusso. A volte, per trovare le chiavi per comprendere la realtà, non c’è nulla da inventare, è sufficiente “rileggere”.

[1] Il contributo costituisce la rielaborazione di un intervento tenuto il 15 dicembre 2020 al seminario organizzato dal Corso di dottorato in Scienze giuridiche dell’Università di Pisa intitolato Ricordando Alessandro Pizzorusso.

Tale ricordo ha preso spunto dalla lettura di due volumi, recentemente pubblicati, A. Pizzorusso, L’ordinamento giudiziario, Vol. I e II, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, nei quali sono stati riprodotti alcuni dei moltissimi lavori che Pizzorusso ha dedicato a tale settore.

[2] A. Pizzorusso, L’organizzazione della giustizia in Italia, Torino, 1982, 5.

[3] A. Pizzorusso, La magistratura nella situazione politica italiana, in Foro it., 1997, V, 113ss. e in L’ordinamento giudiziario, vol. II, Napoli, 2019, 1121ss.

[4] A. Pizzorusso, Magistrature e nuove domande di giustizia, in N. Rossi (a cura di), Giudici e democrazia. La magistratura progressista nel mutamento istituzionale, Milano. 1994, 131ss e in L’ordinamento giudiziario, cit., 1102ss.

[5] A. Pizzorusso, Inaugurazione anno giudiziario 1994 (Corte d’Appello di Genova), in Questione giustizia, 1993, 757ss. e in L’ordinamento giudiziario, cit., 1087.

[6] A. Pizzorusso, La magistratura nella situazione politica italiana, cit., 1110ss.

[7] A. Pizzorusso, Inaugurazione anno giudiziario 1994 (Corte d’Appello di Genova), cit., 1092.

[8] A. Pizzorusso, Inaugurazione anno giudiziario 1994 (Corte d’Appello di Genova), cit., 1086ss.

[9] A. Pizzorusso, La magistratura nella situazione politica italiana, cit., 1115s., che cita G. Maranini (a cura di), Magistrati o funzionari? Milano, 1962.

[10] Inaugurazione anno giudiziario 1994 (Corte d’Appello di Genova), cit., 1086.

[11] A. Pizzorusso, La riforma con legge ordinaria del Titolo IV della Costituzione, in Foro it., 2006, V, 1ss. e in L’ordinamento giudiziario, cit., 1121ss.

[12] A. Pizzorusso, La riforma con legge ordinaria del Titolo IV della Costituzione, cit., 1128.

[13] A. Pizzorusso, Non ancora maturi i tempi per un ordinamento giudiziario che attui il Titolo IV della parte seconda della Costituzione, in AA.VV., La riforma dell’ordinamento giudiziario, in Legislazione penale, 2006, 683ss. e in L’ordinamento giudiziario, cit., 1132.

[14] A. Pizzorusso, Su alcune recenti proposte di riforma del C.S.M., in Legalità e giustizia, 1984, 878ss. e in L’ordinamento giudiziario, cit., 1058.

[15] A. Pizzorusso, Problemi definitori e prospettive di riforma del C.S.M., in Quaderni costituzionali, 1989, 471ss. e in L’ordinamento giudiziario, cit., 1082.

[16] A. Pizzorusso, Problemi definitori e prospettive di riforma del C.S.M., cit., 1080ss.

[17] A. Pizzorusso, Inaugurazione anno giudiziario 1994 (Corte d’Appello di Genova), cit., 1090.

[18] In argomento, volendo, F. Dal Canto, Le prospettive di riforma elettorale del Consiglio superiore della magistratura, in corso di pubblicazione negli atti del convegno del “Gruppo di Pisa” del 23 ottobre 2020 su Il Consiglio Superiore della Magistratura: snodi problematici e prospettive di riforma.

And then Add to Home Screen.

And then Add to Home Screen.