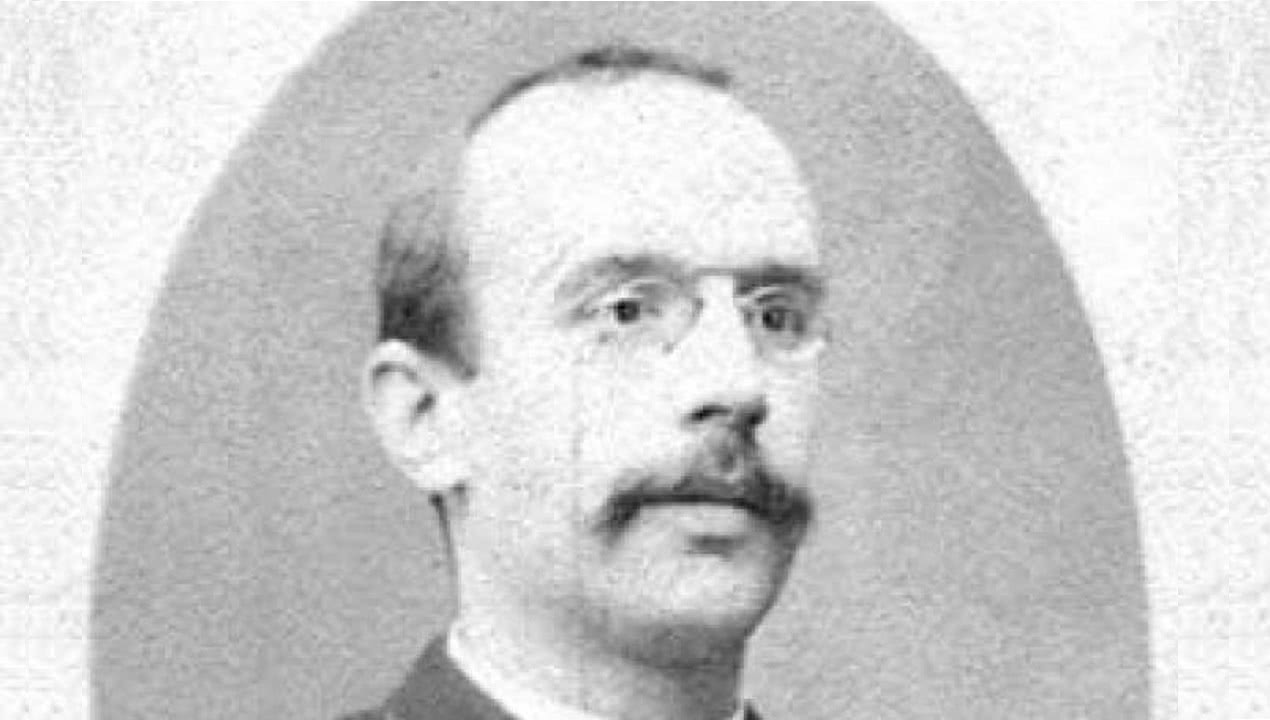

La «missione» del magistrato nella concezione di Lodovico Mortara*

Carmelo Sgroi

Inizio dalla fine, per usare una frase che echeggia Lewis Carroll; dai ringraziamenti. Ringrazio gli organizzatori di questo incontro per avermi invitato e per avermi dato così modo di approfondire lo studio di un pensiero e di un percorso umano così fecondi, anche attraverso la lettura dei due densissimi testi di Massimiliano Boni e di Paolo Spaziani che oggi vengono presentati; per avermi così consentito di apprendere e di ricevere molto, certamente più di quanto io possa restituirvi con il mio intervento.

***

Compendiare in una relazione il pensiero di una figura complessa come è quella di Mortara circa l’idea – la «missione» – di magistrato, quindi circa l’idea di giurisdizione e di collocazione della giurisdizione nello Stato e nella società ch’egli ha elaborato, è cosa ardua. Lo è in particolare per chi come me si è addentrato nella lettura degli scritti principali di Mortara proprio nell’occasione di questo incontro; poiché nella formazione universitaria e negli studi della mia generazione, e credo delle successive, l’opera di Mortara non è stata presente se non per rapide citazioni, spesso in nota, nei manuali sul processo civile.

Ma questa complessità, oltre che dovuta ai limiti di chi vi parla, mi sembra derivi anche da una caratteristica obiettiva della figura del maestro del diritto processuale. Quella di non essere interamente identificabile in nessuna delle attività nelle quali la sua vita professionale e la sua esperienza di studio e di pratica si sono manifestate.

Avvocato e consulente giuridico brillante, all’inizio e poi al tramonto – benché, per sua stessa voce (nelle Pagine autobiografiche scritte nel 1933, tre anni prima della morte, poi pubblicate nel 1969 da Salvatore Satta nei Quaderni del diritto e del processo civile), egli non amasse particolarmente la libera professione, e ciò forse anche per il carattere personale: un carattere che il professor Cavallone, nello scritto su Chiovenda, Mortara e il progetto Orlando pubblicato sulla Rivista di diritto processuale del 1988 tratteggia come misantropia e che un contemporaneo di Mortara come De Notaristefani, P.G. della Cassazione, anch’egli epurato dal fascismo nel 1923, definisce di tratto «altero, imperioso, sprezzante», insomma una figura ricca, attraente ma non empatica; giurista e accademico di punta, autore non solo di scritti fondamentali della dottrina processualistica del suo tempo, come la voce Appello civile, il Commentario, le Istituzioni di ordinamento giudiziario, ma anche di prolusioni e di relazioni inaugurali degli anni giudiziari destinate a tracciare indirizzi di dottrina; magistrato pervenuto molto giovane ai più alti livelli, sino alle funzioni di Procuratore generale e poi di Primo Presidente della Cassazione romana; Ministro della giustizia e ad interim di altri dicasteri; senatore del Regno; al vertice dell’Associazione dei magistrati; autore e relatore parlamentare di progetti di riforma di ordinamento e del processo, civile e penale, Mortara, in ciascuna e in tutte tali cose, ci appare svolgere un percorso unico, non privo di contraddizioni e anche di aspetti definiti «enigmatici» (il passaggio, allora singolare, dall’università alla magistratura è stato oggetto di diverse letture e ricostruzioni), ma difficilmente comparabile con chiunque altro – oggi lo si direbbe impossibile.

Uomo di riflessione e di azione al contempo. E in questa complessità ed eccezionalità di percorso si legge, mi pare, una inquietudine di fondo, che è il riflesso della tensione che lo contraddistingue, quella verso il fine di giustizia effettiva, per il cui raggiungimento occorre dottrina ma anche prassi, occorrono strumenti legislativi ma anche organizzazione, regole del processo ma anche indipendenza, qualità e professionalità di chi amministra la giustizia. Nessun impegno, nessuna delle tante attività da lui esercitate sembra appagante. Le riforme che egli proporrà rimarranno in buona misura progetti.

Per questo trovo esattissima la considerazione che Salvatore Satta, nel riaccendere la luce sulla figura del giurista di Mantova con lo scritto pubblicato nel 1968 su Giurisprudenza italiana – non casualmente intitolato all’Attualità di Lodovico Mortara – ebbe a svolgere circa la difficoltà di classificare e definire il pensiero di una tale, complessa, figura: «da molti mesi io sono curvo sulla grande pagina di Mortara e ogni forma che ne vagheggio subito mi appare superata da un’altra forma, come pittore che levando gli occhi dal cavalletto si veda un altro modello davanti. Ogni cerchio che traccio intorno alla sua figura sembra rinchiuderla e subito ne deborda, richiedendo cerchi sempre più vasti. Leggo ciò che è stato scritto di lui nel momento della morte e ho l’impressione che anch’essi abbiano provato lo stesso disagio, rifugiandosi nella genericità della lode».

Mortara è uomo del suo tempo. Ho provato, addentrandomi man mano nella lettura degli scritti di Mortara, una impressione analoga a quella definita da Satta: gli scritti ai quali in questa mia relazione mi riferirò mi hanno fatto scorgere talune assonanze tra la figura di Mortara e la pittura cubista, che del resto sorge nel primo decennio del secolo scorso, con la semplificazione delle forme – e Mortara è nemico del formalismo giuridico e degli orpelli processuali: si pensi alle sue critiche alle irrazionalità della disciplina sulle questioni di competenza e alla «babilonia giudiziaria», nella Lettera del 1905 a Carlo Fadda a proposito Della necessità urgente di restaurare la Corte di cassazione, o al fastidio per i cavilli e i sofismi, e prima ancora per l’astrattezza che ad esempio ascrive alla scuola germanista del diritto processuale; tutto ciò, in ennesima contrapposizione con Chiovenda e con il suo paradosso polemico sugli «antiformalisti», che, osservava, sono come uccelli che si lamentano dell’aria che li frena, senza rendersi conto che è l’aria che sorregge le ali e consente loro di volare.

Semplificazione cui però si associa, ineludibile, la necessità di rappresentazione di un soggetto da più punti di vista, il cui assieme soltanto lo rende realmente percepibile e intelligibile nella sua unità – e Mortara svolge ed interpreta sempre le questioni giuridiche delle quali tratta con più lenti contestualmente: il profilo costituzionale e quello legislativo, quello ordinamentale, quello delle conseguenze pratiche.

Così come un tratto che spesso è stato associato alla sua persona, cioè il realismo, il pragmatismo, l’esigenza di studiare e ordinare il processo nel suo svolgersi effettivo, per non contraddirne la funzione che è quella di rendere «a ciascuno il suo», potrebbe suggerire una impercettibile connessione con l’elaborazione, nel primo decennio del ‘900, del principio di realtà nella psicoanalisi freudiana, che indirizza l’uomo nella sua fase di maturità a tenere conto delle condizioni reali del suo agire. La celebre rappresentazione dialettica del passaggio dalla condizione dei rapporti di forza materiale tra gli uomini a quella del predominio della ragione e dell’intelligenza, che Mortara, ordinario di procedura civile e di ordinamento giudiziario, espone nella Prolusione pisana del 1888 su La lotta per l’uguaglianza, quale snodo verso il fine di giustizia sostanziale, effettiva, forze che nel tempo di Mortara sono tra loro in tensione, ha qualche punto di contatto con quel principio psicoanalitico, nel conflitto tra disordine e razionalità.

Mortara, è stato talvolta detto, non ha saputo fondare una propria scuola, diversamente da Chiovenda e Scialoja, e il passaggio dall’Università alla giurisdizione è stato da taluni letto come una retrocessione. Forse l’argomento deve essere rovesciato, perché – mi pare – le premesse fondanti del pensiero di Mortara, rivolte all’esperienza, conducono naturalmente alla necessità di vivere la realtà del giudizio.

***

Nel tempo di questo intervento cercherò di enucleare, tra le tante suggestioni che nascono dalla lettura degli scritti di Mortara, quei passaggi che concorrono a delineare, secondo il titolo, quale sia la «missione» del magistrato nella visione del giurista; in particolare, quelli che toccano la sensibilità odierna e nei quali possiamo intravvedere temi e contenuti sempre vivi nella dimensione del giudizio.

Senza però potermi soffermare – sia per tempo e sia per limite di oggetto: ne tratta il volume di Massimiliano Boni – sull’incidenza più generale che nella formazione e nella evoluzione del pensiero del giurista di Mantova ha certamente rivestito la sua condizione prima, quella dell’essere il «figlio del rabbino», cresciuto in un contesto culturale, quello ebraico, di straordinaria ricchezza e complessità, particolarmente fertile proprio in relazione alla riflessione giuridica a tutto campo. Basti richiamare il passo delle Scritture in cui è detto che «Una parola Iddio disse: due ne udimmo» per cogliere, già solo in questo, la sensibilità e la propensione alla ineliminabile e perpetua molteplicità di senso del linguaggio, dunque alla centralità dell’operazione interpretativa della legge.

I testi ai quali farò riferimento sono quelli di carattere più generale, meno direttamente legati alla scienza del processo civile e del «diritto giudiziario» come allora si chiamava; tralasciando dunque la mai sopita dialettica – lo scontro – tra esegeti e «germanisti», tra Mattirolo e Mortara da un lato, Chiovenda e Scialoja dall’altro.

Anche per delimitare il campo, preliminarmente, ridurrei a un cenno appena la materia penale, nella quale il contributo di Mortara appare maggiormente datato. Benché fosse stato infatti relatore del Codice di procedura penale del 1913, il Codice Finocchiaro Aprile, nel quale tra l’altro troviamo affermato il nuovo principio della presunzione di non colpevolezza dell’imputato, e benché lo stesso Mortara abbia saputo spaziare anche in quel campo con un Commentario, le idee del giurista intorno alla materia penale non troverebbero eco nei nostri giorni.

Animato da una concezione quasi sacrale della giustizia, riflessa perfino lessicalmente nell’uso qua e là di termini liturgici (egli parla di «sacerdozio» del magistrato), Mortara, forse incapace di prendere le distanze da un peraltro frequente orgoglio del civilista, teorizza una sorta di conditio minor della giurisdizione penale attraverso la personificazione del tipo di magistrato che è chiamato a esercitarla, e lo fa in una logica di primazia del processo civile e del diritto sostanziale civile, per esercitare e applicare i quali egli più volte afferma essere necessari un ingegno e una preparazione di eccellenza; laddove per la giustizia penale reputa essere, in fondo, sufficienti le doti di integrità morale e un «mediocre corredo di dottrina». Idea di disequilibrio, questa, che si estende anche sul piano organizzativo e di ordinamento, ad esempio quando egli, dedicandovi un intero capitolo ne Lo Stato moderno e la giustizia del 1885 – scritto che, annota Alessandro Pizzorusso nella Prefazione alla ripubblicazione del volume nel 1992, è un vero e proprio programma di riforme – ne ricava l’opportunità di una netta separazione delle rispettive funzioni in due corpi separati (non certo come canone di specializzazione, bensì per differenza qualitativa del compito!). O quando, pur essendo convintissimo assertore della necessità di unificare le Cassazioni in una sola – cosa che per la Corte civile vedrà realizzata, come una beffa, solo nel momento in cui egli verrà estromesso dalla magistratura – propone il mantenimento delle Corti di Cassazione esistenti solo per la materia penale (di contro l’unificazione di esse sarà anticipata, nel 1888), secondo una sorta di criterio di maggiore «prossimità» del giudice rispetto al fatto da giudicare, che in qualche modo svaluta la funzione di legittimità nella materia penale, avvicinandola a una terza istanza di merito.

Si tratta di proposizioni non condivisibili né attuali, su cui pertanto non appare necessario soffermarsi.

Così pure nella disamina della funzione propria del diritto penale, Mortara non dà mostra di aperture, tratteggiandone una componente sanzionatoria tout court. L’art. 27 Cost. che verrà è del tutto fuori campo. Nella materia penale, Mortara, che vedremo «progressista» altrove, si dimostra pienamente conservatore e portatore di una politica che oggi diremmo esclusivamente securitaria, di difesa sociale, per ciò che possono significare queste etichette.

«Democratico nel cuore, aristocratico nell’intelletto», così Giovanni Verde definisce Mortara, nell’intervento svolto in occasione della presentazione del citato volume su Lo Stato moderno e la giustizia, pubblicato nei Quaderni Fiorentini del 1993; e mi pare definizione equilibrata.

***

Quale è l’idea di Mortara intorno alla giustizia?

Essa, già nella dedica ai genitori de Lo Stato moderno e la giustizia, è la «pietra angolare su cui si edifica la prosperità di una nazione» e il cui dominio dovrebbe essere obiettivo dello Stato nel suo assieme, nella cooperazione tra le sue diverse componenti, tra i poteri. Mortara ascrive cioè a tutta la compagine della cosa pubblica lo stesso fine, nell’intendimento di attribuire a ciascuno il suo, nell’«equilibrio fra i diritti di tutti». Libero dalla «tirannia della maggioranza» indistinta, ogni potere – legislativo, esecutivo, giudiziario – deve, ciascuno nella propria attribuzione, tracciare la disciplina e l’affermazione dei diritti di libertà individuale, equilibrando, rendendo armonizzati e tra loro compatibili gli interessi diversi di ognuno.

«La giustizia è un requisito indispensabile di qualunque non viziosa relazione tra uomo e uomo», scrive nel 1885. Ed è dunque «missione» di tutti e tre i poteri, perché fare le leggi, come svolgerle e applicarle, in tanto ha fondamento in quanto si conformi a quell’obiettivo. C’è già, in queste apparentemente generalissime enunciazioni, la base dell’elaborazione di Mortara intorno ai predicati costituzionali della funzione legislativa, ai limiti del potere governativo-amministrativo nel sistema democratico (che sfocerà anche nella nota giurisprudenza sul controllo di legalità sui decreti-legge, oggetto della relazione odierna del Giudice costituzionale Giovanni Amoroso), al ruolo della giurisdizione come componente paritaria della sovranità.

E v’è la base del verso, della direzione che l’attività delle istituzioni, ed ovviamente della funzione giudiziaria, deve imboccare.

La giurisdizione, scrive ancora ne Lo Stato moderno, è attributo paritario di sovranità; fare le leggi e amministrarne l’esecuzione non può bastare allo scopo di giustizia, occorre un soggetto al quale affidare la «veglia sulla loro osservanza», e questo soggetto è la giurisdizione. Nel successivo percorso teorico di Mortara anche per il potere giurisdizionale si porrà il problema dei limiti e dei controlli sul suo esercizio.

La giustizia e i giudici non sono, però, soggetti classificabili sub specie aeternitatis. La giustizia nello Stato democratico è il discorso pronunciato da Mortara, P.G. della Cassazione romana, nella inaugurazione dell’anno giudiziario 1912-1913; un discorso, per inciso, al pari di quello dell’anno successivo, così radicalmente diverso da quelli cui siamo oggi abituati, privo di minute analisi quantitative – il che non impedisce di sottolineare il peso dei numeri gravanti un secolo fa sulla Cassazione, i problemi in tal senso essendo una costante – e imperniato piuttosto su un’analisi di livello costituzionale e soprattutto su un dichiarato intento programmatico e riformatore nel campo della giurisdizione e del sistema, processuale e di ordinamento.

Nel 1912, dunque, Mortara, che è anche un attento comparativista (nel precedente Lo Stato moderno e la giustizia egli analizza a fondo i diversi sistemi, continentali e di common law, esprimendo anche una certa ammirazione per il funzionamento concreto della giustizia inglese), mette in guardia dall’errore di considerare invarianti la giustizia e coloro che la amministrano. Se è funzione di sovranità, è logico che essa sia coerente con le forme che la sovranità assume nel tempo e nei luoghi. E anche la formula del cuìque suum ciceroniano assume connotati diversi e deve essere storicizzato, mutando contenuto, nei regimi assolutisti e in quelli democratici sorti dopo la rivoluzione francese. Nel tempo di Mortara, e – appunto – nello Stato democratico post-rivoluzionario, non è più solo il binomio famiglia/proprietà l’oggetto di garanzia, come la funzione del giudicare non è più solo esercizio di potestà sanzionatoria ma è qualcosa di più e di precedente, è la garanzia da accordare alla gamma dei diritti alla vita e alla libertà individuale e dei diritti politici individuali, diritti che costituiscono – annota nella citata Inaugurazione romana – «il protoplasma di un sicuro ordinamento della convivenza civile».

Entra in campo quindi la tematica dei diritti fondamentali, sino ad allora in ombra, con una impostazione di singolare modernità, che troverà sbocco nella Costituzione del ’48 ma che proprio nella stessa opera di Mortara quale magistrato sarà criterio di interpretazione nella notissima sentenza sul diritto elettorale delle donne, su cui dirò più oltre.

Si può individuare sin d’ora un primo aspetto di attualità del pensiero del grande giurista nella definizione della funzione di giustizia, quello della ineludibile implicazione tra la funzione, la sua conformazione organizzativa e il livello costituzionale. Tra forma di Stato e ordinamento della giurisdizione.

È nota l’affermazione di Calamandrei (nello scritto su Lodovico Mortara, ora in Opere giuridiche, X, 1985), che vede Mortara pervenire allo studio del processo «non salendovi dal diritto civile ma scendendovi dal diritto costituzionale, cercando in esso non lo strumento per far vincere le cause ai litiganti ma il mezzo per attuare lo scopo più augusto dello Stato che è la giustizia». Questa affermazione sarà poi rimeditata in chiave maggiormente aderente alla impostazione del giurista, nel senso di esprimere piuttosto l’attenzione costante di Mortara per il processo come realizzazione dell’ordinamento e della legge in termini obiettivi, come tali sottratti alla totale disponibilità delle parti.

Si è già accennato allo scritto sulla Lotta per [e già la locuzione appare significativa ] l’uguaglianza. È una idea ed una condizione, questa, nuova, dice Mortara. Le rivoluzioni inglese, americana e francese che hanno diversamente portato alla luce o solennemente enunciato il principio dell’uguaglianza non hanno però generato spontaneamente – scrive ancora Mortara – la condizione corrispondente. Secondo una impostazione certamente ottimista, nel passaggio tra il dominio della forza (che è condizione primaria nella lotta per l’esistenza in sé) e l’affermarsi della uguaglianza (che non è una utopia ma è il portato dell’intelligenza dell’uomo), il presente – di Mortara; ma diremmo anche il nostro – dà mostra di una lotta in atto, non ancora conclusa, e ciò vale sia tra gli individui sia nella dimensione sovranazionale, come lotta tra popoli. Compito dell’ordinamento e in esso del giurista, teorico o pratico, è di dare consistenza di fatto a quel principio, contro le teorie della filosofia pessimista di Hobbes e di Schopenhauer e contro i denigratori dell’uguaglianza come mera utopia. Le masse – aggiunge – non propendono, per natura, verso quell’obiettivo, poiché semmai esse «obbediscono alla spada e al bastone» (qui troviamo un riferimento attualizzabile, con l’odierno populismo ...); ma per passare dal dominio della forza a quello dell’intelletto e della ragione, che fondano l’uguaglianza di diritto, intelletto e ragione non bastano: «l’uguaglianza di diritto non contiene l’uguaglianza di fatto. Anzi, il principio di uguaglianza di diritto non ha valore pratico se non in quanto suppone disuguaglianze di fatto», annota Mortara nella Prolusione pisana del 1888, e però proprio per questo lo sforzo della intera compagine pubblica deve indirizzarsi alla realizzazione pratica di quell’obiettivo, poiché il principio dell’uguaglianza di diritto «stabilisce una necessaria tendenza alla diminuzione delle disuguaglianze reali e una necessaria aspirazione al suo totale cancellamento». Per quanto possano apparire o siano state definite «ingenue», queste proposizioni ci mostrano invece in controluce il futuro art. 3, secondo comma, della Costituzione.

Ed ancora sono certamente di tono costituzionale le analisi ch’egli svolge intorno alla necessità di contrappesi di legalità rispetto all’esercizio della funzione governativa e amministrativa. L’apertura non solo teorica ma espressa in due sentenze della Cassazione al sindacato sui decreti-legge, esponenzialmente cresciuti di numero nel secondo decennio e non previsti da una Costituzione flessibile come quella statutaria, si salda idealmente con l’indirizzo della Corte costituzionale della seconda metà degli anni ’90 sull’abuso della decretazione di urgenza, specie in ambito penale.

Sul versante amministrativo, analogamente, l’elaborazione di Mortara si muove nella ricerca degli strumenti di garanzia rispetto all’esercizio del potere: la sentenza del 1922 sul rifiuto della potestà sub-legislativa dell’amministrazione e sulla conseguente possibilità di azionare pretese risarcitorie verso la P.A. consente, mi sembra, un collegamento ideale con la nota decisione delle Sezioni unite civili n. 500/1999 ed è a ogni modo riaffermazione della centralità del principio di legalità, da lui sottolineato nel rilievo della condizione più avanzata dell’Italia rispetto alla Francia quanto alle garanzie rispetto agli abusi e alle violazioni del potere amministrativo, specie dopo la legge del 1865 abolitiva del contenzioso amministrativo.

Ancora, spicca la sentenza che la Cassazione romana a Sezioni Unite da lui presieduta pronuncia, nel 1917, in tema di insindacabilità dinanzi alla giurisdizione amministrativa di atti del Consiglio superiore di giustizia, confermati dal Ministro, relativi alla carriera di un magistrato; una conclusione che oggi vediamo risolta in termini opposti, con ipertrofia del controllo ab externo, ma che merita qui segnalazione soprattutto perché esprime l’idea di fondo dell’autonomia della funzione giurisdizionale e con essa della istituzione che ne espone il governo, appunto, autonomo.

Infine, pur senza poterne approfondire la disamina nell’economia di questo intervento, tra le analisi del presente e i programmi riformatori de futuro che Mortara espone negli scritti, un cenno va fatto sui passaggi in cui l’autore delinea la collocazione delle istituzioni di garanzia nel quadro dell’equilibrio tra i poteri, come già detto convergenti, fisiologicamente, tutti verso il medesimo obiettivo di giustizia. Non riterrei arbitrario ravvisare in queste proposizioni le premesse culturali remote del principio costituzionale di leale cooperazione.

Questo primo passaggio conduce a esaminare un altro punto cruciale della sua elaborazione: l’analisi dell’ordinamento giudiziario e le relative indicazioni di riforma.

*

Mortara, si è accennato, non sembra concepire l’elaborazione sul processo disgiunta da quella sull’assetto di organizzazione e di ordinamento della magistratura. Anzi, in qualche misura ne inverte la priorità logica: sul piano dell’organizzazione generale l’organo di auto-governo della magistratura, il Consiglio superiore (allora, di giustizia), deve costituire «il punto di congiunzione tra i tre rami della sovranità», sicché – anche qui con notazione attualizzabile – ne propone, nel testo del 1885, una composizione mista, inclusiva della componente laica oltre a quella togata, per renderlo coerente con quel ruolo. In parallelo, sul piano della analisi dell’organizzazione concreta e della rispondenza dell’assetto ordinamentale all’esigenza di giustizia effettiva, egli avverte con chiarezza, e in anticipo sui suoi tempi, che la magistratura necessita al contempo di «garanzie e freni», come titola proprio un capitolo de Lo Stato moderno e la giustizia, e ciò per preservarne la funzione sovrana dall’esterno, negli equilibri con i poteri pariordinati, ma allo stesso tempo per impedire che il potere si trasformi in un «ordine», nel senso debole che una dottrina del suo tempo ha proposto per definirne una soggezione funzionale al legislatore e al governante.

Mortara è insigne processualista e però non guarda solo ai meccanismi del processo, guarda, direi in prima battuta, all’assetto istituzionale e alle condizioni di coloro, i magistrati, che sono chiamati a svolgere la funzione di giustizia, da lui collocata al vertice nell’agire della compagine sociale. Forte della solida preparazione nel diritto costituzionale e amministrativo, e uomo della più schietta indipendenza interiore, come dimostrano in abbondanza le decisioni da lui prese nei venti anni di esercizio della giurisdizione (1903-1923) e come testimoniano gli eventi che man mano nella sua vita lo hanno condotto a mutare strada, egli è consapevole che non è sufficiente circondare il personale di magistratura con un reticolo di meccanismi di indipendenza; consapevole cioè che la dimensione politica e partitica tende naturalmente ad affrancarsi da troppo stretti controlli, egli annota, già nel 1885, che non può bastare il desiderio di assicurare indipendenza all’esercizio della giurisdizione, perché occorre qualcosa in più, l’autonomia organica, e questa può venire assicurata solo spezzando la dipendenza della magistratura dal vertice ministeriale.

Non ha rilievo qui stabilire se e quante delle idee di Mortara siano state poi messe in opera con l’istituzione del Consiglio superiore nel 1907, su cui egli si esprimerà criticamente; ciò che conta è sottolineare la lucidità di analisi del profilo, cruciale per la realizzazione della giustizia effettiva.

E dunque agli guarda allo stato delle cose del suo tempo, guarda ai magistrati e al loro operare.

Ma lo sguardo è impietoso. La magistratura, quella post-Statutaria derivata dalle forti immissioni di personale formatosi con le lotte risorgimentali, gli si presenta nella sua interezza come un corpo burocratico e asfittico.

L’organizzazione e la composizione della magistratura gli suggeriscono perfino notazioni sarcastiche, già ne Lo Stato moderno e la giustizia, ancorché esse siano da leggere considerando i severi tratti caratteriali dell’uomo Mortara: è diffusa, afferma, l’«ignoranza», presso pretori, giudici e consiglieri di appello, ed è una «marea che sale verso gli stadi superiori»; la scarsità di stipendi, ma soprattutto le condizioni di organizzazione del servizio rendono impossibile studio e formazione, fino a – sono ancora parole di Mortara nello scritto del 1885 – rendere plausibile la prospettiva di «rincretinire» in breve tempo. Egli è uomo pratico, e non nega che per l’amministrazione della «piccola giustizia», quella degli affari che oggi diciamo bagatellari, si può anche «procedere alla spiccia», e tuttavia lo allarma il contesto complessivo, poiché la giustizia esige che la società civile abbia fiducia in essa, una fiducia che Mortara intravvede soltanto – e non senza strappi – nella funzione della Cassazione, che proprio per questo esige di essere unificata e rafforzata, anche sul piano delle quotidiane funzioni (come testimonieranno i colleghi, severo rigore sarà esercitato da Mortara nella conduzione dei processi). Nel testo dell’Intervento inaugurale del 1912, analizzando dal punto di vista del titolare dell’ufficio requirente di vertice l’aspetto della legittimazione del potere giudiziario, Mortara afferma che la «forza intrinseca di ogni pubblico potere [dunque anche della giurisdizione] è l’opinione e la considerazione che il popolo ha di esso», che ne riconosca legittimità. Non è un appello populista, per usare un termine di attualità, ciò che egli propone; bensì, in quanto forma di esercizio della sovranità e massima istanza di giustizia, è l’esigenza che la funzione, che trova base nella legge e da essa ripete la sua legittimità formale, sia in armonia con il fondamento democratico che alimenta le istituzioni parlamentari e le democrazie rappresentative.

Egli teme la separatezza del corpo di magistrati, le cui prerogative – come la relativa inamovibilità – e al contempo le cui forme di soggezione all’esecutivo ne fanno un organismo burocratizzato, magari indipendente nello svolgimento delle proprie attribuzioni ma privo della indispensabile autonomia organica: una «casta chiusa» – sono ancora parole del giurista, che oggi sono perfino di moda – che fa sorgere il dubbio che «quanto più il corpo giudiziario è rinserrato tra i cancelli isolatori, tanto meno si può sperare che la sua composizione migliori in conformità alle esigenze della funzione». Il corpo giudiziario, così conformato, non è democratico, afferma.

Al rischio della chiusura e dell’isolamento del ceto giudiziario, d’altra parte, si associa l’esigenza di un assetto che sappia auto-rigenerarsi e sterilizzare, o perfino eliminare, dal proprio ambito coloro che mostrano di non essere in grado di svolgere la funzione. «Bastano pochi individui per screditare tutto il corpo», scrive; e sono notazioni che potrebbero accompagnare una attuale relazione sull’andamento della giustizia disciplinare.

Non è questa la sede per esaminare a fondo le diverse e anche minuziose proposte che Mortara costruisce come antidoti a tale stato di cose e ai rischi illustrati, perché interessa, in chiave attuale, piuttosto l’analisi di criticità durature che non questa o quella soluzione, ovviamente storicizzabile.

E certamente il quadro forse un po’ troppo fosco che egli dipinge della magistratura, prima di farvi ingresso, ma che non risparmia neppure avvocati e parti processuali, deve essere considerato al netto di una propensione elitaria e di una particolare severità di giudizio culturale e intellettuale dei propri simili, che non abbandonerà mai Mortara (come dimostrano anche le sue Pagine autobiografiche, con l’ammissione del suo spirito solitario). Ma non per questo alcune notazioni possono essere sminuite, e anzi ci appaiono anch’esse di attualità; come quella, anche letterariamente efficace, che egli tratteggia nello scritto su Una piaga nell’ordinamento attuale della magistratura del 1903, pubblicato ne La Riforma Sociale di quell’anno, dove, analizzando con toni assai critici la disfunzionalità del meccanismo di avanzamento in carriera imperniato su valutazioni tecniche da parte di una Commissione consultiva, secondo meccanismi classificatori cervellotici (che partono dal «buono», transitano per il «buono a pieni voti», l’«ottimo», l’«ottimo a pieni voti», fino al «merito eccezionale»; il «non buono», egli osserva ironicamente, è cancellato dalla realtà), auto ed etero-relazioni, provvedimenti estratti a sorte et similia, descrive i «pellegrinaggi» a Roma di magistrati in predicato di avanzamento nelle carriere per implorare l’indulgenza della Commissione, sovente con successo rispetto a coloro che si astengono da tale pratica; i quali ultimi, chiosa, finiscono in tal modo per risultare degli «ingenui». Uno scenario attualizzabile.

Non minore aspra ironia troviamo nella parte dello scritto Un pericolo sociale: la decadenza della magistratura in Italia del 1894, anch’esso apparso su La Riforma Sociale, là dove, lamentando ancora il burocratismo e l’assenza di metodi di selezione davvero funzionali alla giustizia e non all’interesse del singolo, offre al lettore l’immagine un po’ grottesca dell’«unico libro che non manca mai nella biblioteca del magistrato: la graduatoria» (oggi diremmo: il ruolo di anzianità), una «stupenda trovata» che vede il magistrato assorto in calcoli e combinazioni – su trasferimenti, promozioni e quant’altro dei propri colleghi – che ai profani appaiono «come la cabala del lotto».

Come severa è la constatazione che il «dovere» del giudice, l’adempimento della missione di cui parliamo, viene spesso confuso, al tempo di Mortara, con l’erogazione quantitativa di provvedimenti rapportata alla brevità del tempo impiegato per adottarli, indifferente essendo la qualità e la tenuta giuridica del prodotto.

Contro la «gerarchia burocratica», contro i meccanismi selettivi inidonei a collocare i magistrati nelle varie funzioni secondo le loro effettive attitudini e al servizio della generalità dei cittadini (il che, dice, avvicina impropriamente la giurisdizione a un assetto che egli definisce militaresco), e contro l’equivoco dell’identificazione del dovere con la sola quantità, l’antidoto, per Mortara, è duplice: preparazione e studio, rapportati al tipo e all’ambito della giurisdizione, da un lato, con corsi pratici e programmi di accesso e di avanzamento; selezione correlata esclusivamente al valore e alla capacità effettiva, dall’altro.

Germi, in fondo, di opzioni future: la distinzione dei magistrati solo per funzioni del Costituente; l’instaurazione di meccanismi di formazione permanente nel governo autonomo e oggi l’istituzione e l’attività della Scuola della magistratura. Ma anche il rafforzamento delle specializzazioni e la relativa considerazione, in sede di assegnazione dei diversi ruoli.

*

Ma il terreno nel quale l’elaborazione di Mortara intorno al processo e all’ordinamento della giurisdizione si incontrano con il ruolo concreto del magistrato è quello dell’idea che egli esprime della funzione del giudicare, nel rapporto del magistrato con la legge e con le norme che di volta in volta è chiamato ad applicare. Sulla giurisprudenza, quindi, e sul suo senso.

È celebre l’affermazione, contenuta nel suo Commentario al codice, secondo cui «se la legge è la statica del diritto, la giurisprudenza ne è la dinamica». Con termini ancora più netti, nel definire l’ufficio del magistrato, sia esso penale o civile, afferma (ne Lo Stato moderno e la giustizia), che «la legge è quasi nulla, l’opera del magistrato è tutto», perché è nell’attività del magistrato e nella giurisprudenza che si «forma ed eseguisce in uno il precetto legislativo che intelletto e coscienza suggeriscono più acconcio al caso controverso».

Il diritto materiale dunque si fa, vive, nel processo e nelle decisioni che incessantemente sono rese dalla giurisdizione. «La lettera uccide, lo spirito vivifica»: così Mortara definisce, ancora, la posizione che l’interprete deve assumere dinanzi alle norme, proprio quelle fondamentali – riferendosi allora allo Statuto – nella ricerca della soluzione del giudizio. «Il contenuto di una carta costituzionale non sta nelle parole testuali che la compongono, ma nella interpretazione e nella osservanza che essa ha avuta in pratica; il diritto pubblico di un popolo è nella vita stessa e nello svolgimento delle sue istituzioni, non nella scrittura del foglio di carta o di pergamena sia pur venerabile e glorioso che segna la data in cui tale vita e tale svolgimento ebbero principio». In questa proposizione, che in parte è stata letta anche come spunto embrionale della teorica della costituzione materiale, si intravvede più chiaramente l’approccio di Mortara al tema del metodo dell’interpretazione giuridica e dell’obiettivo di giustizia cui essa deve sempre avere riguardo. In questa stessa proposizione, si spiega apertamente l’attenzione che secondo Mortara occorre avere prima di tutto per il magistrato, per l’assetto della magistratura, nell’apprestare un soggetto pubblico adeguato a tale compito; come osserverà Satta, la via da percorrere non è quella dal trattato processuale alla giustizia, ma è l’inversa, dalla giustizia al trattato. Forse in questo sta l’impossibilità, direi strutturale, di Mortara di costituire una «scuola» di sistema teorico.

Ravvisiamo, già in questi pochi cenni, un denso compendio di idee che oggi costituiscono dati essenzialmente acquisiti ma che ieri, nel tempo di Mortara, tali non erano.

V’è la scissione concettuale tra disposizione e norma, in primo luogo, nel rapporto tra la lettera (una) e lo spirito che le dà senso, plurimo, nel tempo.

V’è la necessità di svolgere un’interpretazione «verso l’alto» ossia guardando alle norme fondamentali, costituzionali, ma sempre assegnando a dette norme una portata dinamica, funzionale alle finalità che la disposizione testuale contiene in potenza.

Il focus dell’esperienza giuridica si colloca così naturalmente nel giudizio, che ne diviene il centro, rispetto alla legge: oggi diremmo alle molte fonti multilivello che accentuano la validità della intuizione di Mortara, trovando esse composizione solo se collocate nell’opera di un giudice, sia esso di livello costituzionale oppure no.

Contro la linearità a senso unico della idea che mette in sequenza legge, amministrazione e giudizio, e che fa quindi preesistere la legge alle altre funzioni, che dovrebbero limitarsi a darne svolgimento, Mortara è moderno anche là dove offre una visione circolare del diritto, che non risiede nella legge come un dato presupposto ma «si fa» nell’attività della giurisprudenza; e non credo sia necessaria una particolare spiegazione per registrare la modernità di questo concetto.

Coerentemente, l’atteggiamento che è stato definito pragmatico di Mortara intorno alla dottrina del processo civile, riflette questa concezione del diritto e della funzione del giudizio: la forma processuale è «l’armatura con la quale il diritto individuale deve scendere in campo per ottenere salvezza e reintegrazione quando sia offeso o minacciato», afferma nel 1913, nel corso della Inaugurazione dell’anno giudiziario (1913-1914), quale Procuratore generale presso la Cassazione romana. Ma l’armatura processuale deve essere snella, funzionale allo scopo; da qui la repulsa verso i formalismi del rito, verso le aberrazioni (ho ricordato sopra le regole sulla competenza, allora suscettibili di paralizzare ad libitum un processo; ma meriterebbe approfondimento la posizione intorno alle nullità formali, in tema di notificazione e competenza dell’ufficiale giudiziario, cui Mortara, anche qui con previsione anticipata, propose di rimediare anche con l’utilizzazione del servizio postale) che impediscono di raggiungere il fine ultimo del processo: il dare ciò che spetta.

Su queste premesse, che affidano all’interprete-magistrato il compito di fornire nell’esperienza viva la lettura della proposizione legislativa, sta il riconoscimento di una quota ineliminabile di incertezza del diritto e, di contro, sta l’attenzione speciale che Mortara rivolge verso la Cassazione, di cui diverrà Primo Presidente, non solo nel combattere le teorie della terza istanza di giudizio che inquinano il carattere di stretta legittimità, ma nel prefigurare la necessaria unicità della Corte (civile, quella penale essendo giù unificata dal 1888), condizione di garanzia del suo compito quale giudice supremo, che è quello della interpretazione esatta e uniforme della norma.

Un obiettivo ch’egli vedrà realizzato, nella Corte da lui presieduta, proprio nel momento in cui ne sarà estromesso dal fascismo.

*

È nell’esercizio diretto della funzione – al suo massimo livello – che queste idee intorno alla funzione giurisdizionale e al metodo che vi si associa trovano per così dire plastica espressione. La vera e propria ansia di giustizia che permea l’opera del giurista – teorico, pratico, riformatore – trova forse il suo momento di realizzazione e di sintesi più nitido all’interno della funzione che prima, dall’esterno e come studioso, egli ha così profondamente analizzato. Quasi traducendo in azione propria, e nella relativa responsabilità, l’idea del divenire del diritto attraverso l’opera della giurisprudenza.

In questa luce non può non farsi richiamo alla notissima sentenza sul voto politico alle donne (che ha dato anche spunto all’elaborazione letteraria di questa vicenda delle «suffragette», le maestre di Senigallia, nel romanzo Il giudice delle donne, del 2016, di Maria Rosa Cutrufelli), resa dalla Corte d’appello di Ancona da lui presieduta per un breve tratto, nel 1906.

La decisione è nota: la Corte di Ancona, respingendo un ricorso del Procuratore del Re, ammette all’elettorato attivo dieci insegnanti, spezzando la regola della esclusione delle donne sino ad allora – e poi in seguito, fino al voto referendario e per l’Assemblea costituente – negato in base a una regola non scritta, consuetudinaria. Il metodo, asciutto, oggi ineccepibile, della decisione esprime a tutto tondo le coordinate del pensiero di Mortara: la fonte costituzionale – lo Statuto – afferma che i cittadini (i «regnicoli») sono uguali davanti alla legge e godono egualmente dei diritti civili e politici (art. 24) e inoltre il successivo art. 25 ribadisce che essi contribuiscono indistintamente ai carichi dello Stato, ovverosia pagano le tasse, in proporzione alla loro ricchezza. Da queste disposizioni, afferma la sentenza, non è possibile in alcun modo trarre la legittimità di una differenziazione di genere, così come nessuna differenza è sostenibile nella titolarità dei diritti fondamentali e dei diritti politici e di partecipazione (libertà, manifestazione del pensiero, riunione e così via). Con notazione di grande modernità, il passaggio cruciale sta nel classificare anche il diritto alla partecipazione politica, attraverso la sua espressione del voto per le istituzioni rappresentative, nel catalogo di quelli fondamentali, valevoli per tutti, per tale via sottraendo quel diritto – attivo – alla precedente gabbia del rapporto con l’aspetto passivo, ossia con l’accesso alle funzioni istituzionali, all’epoca precluso alle donne.

Di contro, se è vero che lo stesso Statuto – flessibile – ammette che al principio di eguaglianza possa farsi eccezione a opera della legge, la sentenza della Corte di Ancona osserva che una legge di eccezione non c’è; c’è, è vero, una disposizione che nega alle donne la capacità elettorale nelle elezioni amministrative (al pari degli analfabeti, dei condannati, dei ricoverati in ospizio, dei falliti e degli interdetti!), nel T.U. del 1898, ma questa disposizione non esprime un principio, bensì rappresenta una eccezione ad esso, dunque non può costituire base giuridica per una sua estensione a un caso che non vi rientra. Sicché non può valere neppure, per escludere le donne dalla vita politica, l’argomento retorico da minore a maggiore, ossia l’affermazione che se le donne non possono partecipare alle elezioni amministrative allora a maggior ragione non possono in quelle politiche generali. Né – aggiunge la decisione – possono costituire base per la soluzione negativa talune disposizioni collaterali che regolano la cd. delegazione di censo, dalle donne agli uomini, ma che sono poste per conferire il diritto elettorale al marito, non per negare il diritto alla donna. Non c’è la legge e non c’è neppure la ragione per affermare una regola di esclusione secondo l’appartenenza di genere.

Il tema è il silenzio della legge, ma è un silenzio apparente: se nulla dice la legge in merito al diritto di voto politico per le donne, semplicemente è sufficiente la fonte costituzionale, che non fa distinzioni; non v’è alcun bisogno quindi di colmare una lacuna attraverso argomenti consuetudinari.

In questa sentenza, vien da dire, c’è, condensato in proposizioni lineari, l’approccio intero del Mortara teorico, che si fa giurisprudenza.

Vi troviamo, esplicita, la categoria dei diritti fondamentali, e vi troviamo soprattutto incluso il diritto di partecipazione politica, in base al testo primario, il che è una novità per il tempo, rispetto alle idee dominanti che collocano questi diritti in un ambito diverso, quello dei cd. diritti pubblici soggettivi. La decisione ricusa cioè l’argomento che i diritti politici debbano essere collocati in un’area diversa, a fare da pendant alle regole di partecipazione alle cariche e agli uffici pubblici, riservati agli uomini.

Vi troviamo al contempo la necessità di assegnare alla disposizione costituzionale il significato maggiormente conforme non solo alla lettera ma allo spirito che la informa, in una accentuazione della libertà dell’individuo quale soggetto centrale del diritto, il che anticipa il principio personalistico (il futuro art. 2 Cost.), oltre ovviamente quello dell’uguaglianza.

Questa stessa base dell’uguaglianza di diritto, poi, non può essere condizionata o limitata da argomenti metagiuridici o dal richiamo alla tradizione o alla stessa intenzione più o meno implicita di chi la pose (come invece affermerà la Cassazione nell’andare in contrario avviso, valorizzando la tradizione e l’interpretazione consolidata nel senso della esclusione delle donne). Ed in questo senso quindi si fa strada anche la de-valutazione del canone dell’intenzione del legislatore e con essa del ricorso ai lavori preparatori e alle relazioni – nella specie, di Zanardelli, quanto allo Statuto in discorso – che accompagnano l’adozione di un testo legislativo.

Ciò è perfettamente aderente all’idea in divenire della funzione interpretativa della giurisprudenza, al già ricordato carattere dinamico che essa svolge: la legge è posta in un dato tempo, ma essa rappresenta un precetto generale, ed è destinata a governare i bisogni e le contingenze della vita sociale per un tempo illimitato, «adattandosi alla variabilità in modo da rispondere sempre al fine di tutela nell’ordinamento civile». Il diritto non può essere ingessato nel tempo e secondo la cultura di chi lo pose, e se i compilatori della norma ebbero in mente un dato contenuto prescrittivo o un determinato limite, non per questo all’interprete è vietato estrarre dalla proposizione del testo uno scostamento da quell’intenzione o da quel limite, se il testo a ciò autorizza e se lo esige l’assetto dei rapporti sociali.

Ma ciò – troviamo espresso da Mortara nel suo Manuale della procedura civile, scritto nel 1887 – non significa affatto autorizzare l’interprete a sostituirsi alla volontà legislativa, ad invaderne il campo; egli, sulla scia della cd. scuola esegetica (Luigi Mattirolo), ha ben chiaro il limite tra le due possibilità, interpretazione e sconfinamento; e, se rivendica libertà piena di critica come studioso, al contempo nega analoga licenza alla giurisprudenza, che è tenuta a muoversi dentro il perimetro del diritto vigente. In ciò contrapponendosi – anche qui, come per il processo – alla scuola di ispirazione tedesca, che rovescia l’impostazione e fa arretrare la legge rispetto al «sistema». Le conseguenze anche politico-istituzionali di una simile, radicale, dissonanza culturale sono evidenti: nell’approccio di Mortara e della scuola esegetica che vi si ricollega, pur nella dinamica dell’interpretazione, il necessario fondamento legislativo della decisione giudiziale resta un caposaldo da difendere, anche assegnando alla legge il significato più aperto e innovativo, e la garanzia della legalità mantiene più in generale la sua forza di coesione e di evoluzione (il che, nel fragile Stato post-unitario, assume il significato di consolidamento del processo riformatore); nella visione «germanista» – secondo la felice etichetta assegnata da Franco Cipriani – che farà capo a Chiovenda e a Scialoja, è la sistematica a prevalere, ed è dunque l’interprete a prevalere per astrazione rispetto al dato normativo che a quel sistema non sia conforme.

Entrambe le concezioni vanno oltre la lettera del testo, ma imboccano strade assai diverse; in quella di Mortara, l’interprete non applica i propri concetti di sistema, ma svela il significato attuale del testo.

Potremmo dire, assegnando a Mortara una classificazione oggi per noi familiare, che emerge nella sua concezione la tematica del diritto «vivente», espressione che declina il principio di effettività – tanto da essere preso a premessa nelle questioni di costituzionalità – e che in fondo traduce in formula nuova il criterio del giurista mantovano: il ricorso all’intenzione del legislatore storico e alla conseguente fissità della formula lessicale sono sostituiti dalla constatazione del metodo storico-evolutivo, e in questa fondamentale innovazione si radica la centralità dell’opera del giudice, che non crea il diritto nel senso della produzione formale ma ne estrae il testo vivo, effettivo, adattando la regola ai mutamenti del contesto sociale.

Le donne dunque possono votare perché un testo normativo costituzionale lo consente e non autorizza le differenziazioni che pure fino ad allora, anche in quello stesso testo, la cultura del tempo vi aveva scorto.

È un criterio, questo, che ad esempio troveremo ampiamente messo in atto nella giurisprudenza, nell’opera di riadattamento – fin dove possibile – delle norme precostituzionali al mutato quadro della Carta fondamentale, a riprova della intuizione di Mortara in merito alla dinamica giurisprudenziale e al rapporto che corre tra le fonti.

Ed è pure chiaro che in questa nuova centralità della funzione interpretativa rispetto a quella della regolazione iniziale del legislatore, l’esercizio dell’interpretazione si carica di un ben più impegnativo peso: di responsabilità e di scelta, innanzitutto, ma anche di necessaria competenza e formazione, e di autonomia e libertà di giudizio nella composizione degli interessi che sono sottesi da norme diverse, tra loro da coordinare.

Funzione «sovrana», responsabilità, capacità, rifiuto del burocratismo, buona organizzazione: l’attenzione di Mortara per tutti questi aspetti si salda con l’accennato modo di svolgere la funzione, gli uni essendo premesse necessarie dell’altra.

Riprendendo, allora, in chiave di conclusione il titolo – che a ben vedere è un interrogativo – di questa relazione, mi sembra che il quadro frammentato in molti piani tra loro interdipendenti – l’ordinamento della giurisdizione; le condizioni di autonomia e di controllo; il metodo dell’interpretazione; il modo di intendere il processo rispetto al diritto sostanziale; il modo del giudice di porsi di fronte alla legge nella sua applicazione – si ricomponga, proponendo, al netto di inevitabili semplificazioni, un ritratto di magistrato che, muovendo dalla concezione di Mortara, potrebbe attagliarsi al tempo presente.

Un magistrato, investito di una funzione essenziale nel consorzio civile, titolare di responsabilità e per questo autonomo e indipendente, nell’interno e dall’esterno, capace, anche per formazione e studio, di dare una risposta appropriata alle istanze di giustizia; soggetto alla sola legge dunque, da lui applicata attraverso una incessante opera di interpretazione, storica ed evolutiva, idonea a darne il significato nel caso concreto e a collocarla nel tempo in cui opera, immettendovi il significato – variabile ma non arbitrario – che il contesto sociale o l’evoluzione propongono come quello appropriato.

Mi sembra che ne emerga, senza troppe forzature, il ritratto di un dover essere del magistrato che corrisponde, mutatis mutandis, all’idea attuale che la Costituzione e l’ordinamento propongono, in cui quelle esigenze e quelle condizioni del mestiere di giudice assumono connotati di complicazione crescente, per le intersezioni tra fonti eterogenee e soprattutto per la curva esponenziale crescente di nuovi diritti e di pretese non sempre componibili di singoli e di gruppi, nella cd. esplosione dei conflitti.

Ed è particolarmente significativo, quale ulteriore elemento di attualità del pensiero di Mortara, il rapporto tra convincimento personale del magistrato e modo di interpretazione ch’egli deve svolgere, un rapporto che deve ineludibilmente essere posto in termini di netta separazione.

Intervistato poco dopo la sentenza anconetana, Mortara, oltre a illustrare le ragioni di metodo della decisione, affermerà con chiarezza che il proprio convincimento interiore, sul piano culturale, era negativo quanto al riconoscimento del diritto di voto politico alle donne, in base a considerazioni soggettive e di ordine sociologico: egli era «personalmente contrario, giuridicamente favorevole».

In questa capacità di distinzione tra le opinioni personali (che un magistrato, che non vive tra le nuvole, non può non avere e che però non debbono condizionare l’esercizio della giurisdizione) e le scelte interpretative, emerge un aspetto che chiude il cerchio intorno alla ricostruzione dell’idea di magistrato che è presente nella visione di Mortara. Si manifesta l’esigenza della spersonalizzazione, per quanto è possibile, della funzione, come garanzia del buon funzionamento della giustizia e di libertà effettiva di giudizio, di cui troveremo, oltre un secolo dopo, espresse enunciazioni ad esempio nelle pronunce costituzionali riguardanti le regole di imparzialità e di incompatibilità decisoria nel processo penale, come pure nelle decisioni intorno al rapporto di (non)compatibilità tra appartenenza partitico-politica e funzione giudiziaria.

Ragione, senso pratico, giustizia sono il fil rouge del pensiero di Mortara; penso che ciò possa essere condiviso, oggi.

*

Concludo questo intervento, inevitabilmente schematico a fronte della complessità e ricchezza del pensiero e dell’operato di un grande giurista teorico e pratico come Mortara, personalità eminente, giunta ai vertici dello Stato, non priva di alcune contraddizioni o di ripensamenti: tra cui un cenno può farsi sia alla posizione negativa (ne Lo Stato democratico) sull’ingresso in magistratura di estranei – oggi diremmo per meriti insigni – palesemente contraddetta dalla sua stessa chiamata, da lui caldeggiata; sia sulla parimenti critica posizione riguardo l’assunzione di cariche parlamentari per chi appartiene alla magistratura, anch’essa smentita nei fatti dalla sua vita. E molte altre cose si sarebbero dovute annotare ed esaminare, come la particolare posizione (ancora ne Lo Stato democratico) circa il favore con cui egli ipotizzava di importare il modello anglosassone del verdetto reso da una giuria popolare, quale modo di separazione sul campo, per così dire, tra l’accertamento del fatto, rimesso alla giuria, e la decisione in diritto, propria del giudice.

Né è possibile, come detto all’inizio, accennare alla questione ebraica e all’incidenza che questa sua appartenenza (che, ante-Statuto, gli avrebbe perfino impedito l’accesso all’accademia) ebbe nel percorso di un uomo formatosi nella cultura dell’ebraismo ma che nelle pagine autobiografiche si è definito laico, pur nella coesistenza di una «religione», ma rivolta verso la giustizia.

*

Tuttavia, volgendo l’attenzione al domani, l’approccio al pensiero del grande giurista propone una notazione conclusiva.

Ragione, giustizia, senso pratico; interpretazione orientata costituzionalmente; analisi ed elaborazione incessante del diritto vivente; autonomia di giudizio e al contempo inibizione allo sconfinamento nelle potestà altrui; capacità di cogliere la sensibilità del tempo.

Libertà e umanità, capacità di sapere deviare il corso obbligato delle cose. Coraggio.

La complessità di queste coordinate, nel mestiere del magistrato, è compatibile con l’idea, che recluta sempre più sostenitori, della giustizia «predittiva»? e in che misura una delega – per quanto ragionata, selettiva – di elaborazione prognostica sull’esito di un giudizio saprà collocarsi in questo tessuto? L’emergere di esigenze impellenti di «governabilità» del carico giudiziario, indotto dalla già accennata complessità del sistema e dalla crescita di diritti che reclamano tutele, induce a trasferire su istanze digitali la risposta ai conflitti, nel presupposto forse non esplicito di una quota di sfiducia nella idoneità dell’apparato pubblico reale.

Non è possibile addentrarsi ora su questo terreno del futuro prossimo; ma, anche al di là del venir meno della forma simbolica del giudizio, vorrei osservare che le condizioni di indipendenza e di imparzialità non sono operatori booleani, i quali dipendono da coloro che li elaborano, e che libertà e umanità del giudice restano il centro della operazione di elaborazione giuridica, di comprensione globale della vicenda umana, sovente non ripetibile, che si presenta al giudizio. Le correlazioni informatiche basate su affinità casistiche appaiono prive della capacità di deviare la linea tracciata, quando ciò debba avvenire; e il diritto – è stato detto – non aspira a essere una linea retta.

Sorge la questione della prevedibilità come regola o meglio del possibile eccesso di uniformità, giacché l’invarianza della risposta corre il rischio della incapacità di selezionare la variabile decisiva, l’elemento di innovazione e di dinamicità della giurisprudenza. L’algoritmo non è del tutto neutro, esso propone elaborazioni in base ai dati immessi da qualcuno, e questi dati di base possono anche essere pre-condizionati dalle opzioni del programmatore. E, avendo la «robotica» la capacità di apprendere, nel senso di modificare alcune determinazioni in base allo sviluppo delle proprie precedenti decisioni, questa auto-alimentazione della conoscenza sembra non essere a sua volta totalmente pre-dicibile. Nel 2017, in un esperimento di dialogo tra robot addestrati a dialogare in inglese, si è appurato che da un certo punto in poi i robot comunicavano tra loro in un linguaggio diverso, più semplice per loro, ma incomprensibile all’uomo.

Io credo che le maestre di Senigallia non avrebbero gradito di vedere il loro ricorso giudicato da un algoritmo.

*Scritto pubblicato sulla Rivista di diritto processuale n. 4/5 (luglio-ottobre) 2019, pag. 1172-1193, Sezione “Storia e cultura del processo”

And then Add to Home Screen.

And then Add to Home Screen.