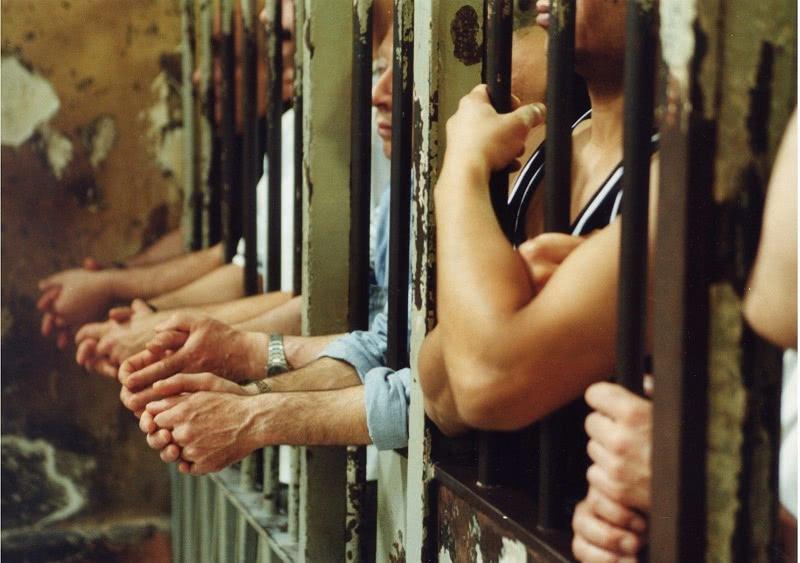

Nel 2010 i detenuti in Italia sfiorarono i 70 mila. Quando giunsi al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria nel 2012, erano 66 mila e due anni dopo, quando nel 2014lasciai la guida del DAP, erano poco più di 52 mila. Tale risultato si ottenne grazie a una serie di interventi normativi che non previdero nessun indulto e nessuna amnistia. Contrariamente alle insistenti declamazioni di taluni politici, lo sfollamento rispetto a una situazione invivibile ed ingestibile, che ci aveva guadagnato due severe condanne da parte della C.E.DU. (sentenze Sulejmanovic del 16 luglio 2009 e Torreggiani dell’8 gennaio 2013), si realizzò senza provvedimenti svuotacarceri di tipo indulgenziale, anche se fu certamente necessario il ricorso a qualche misura straordinaria di ampliamento dei preesistenti normali istituti penitenziari di carattere premiale. Come si ricorderà, venne dilatata in particolare la portata della misura della liberazione anticipata, istituto, questo, esistente in Italia dal 1975 e ben noto, in forme e modalità diverse, in tutti i Paesi considerati civili, compresi gli Stati Uniti tanto decantati dai laudatores della certezza della pena, dove si attua una più o meno estesa flessibilizzazione della pena detentiva.

E’ noto che l’istituto giuridico della liberazione anticipata non può essere assimilato a una misura indulgenziale perché gestito dalla magistratura ed applicato attraverso una valutazione singola, caso per caso, della meritevolezza del richiedente. Molte critiche possono farsi alla liberazione anticipata, ma certamente non si può assimilarla a una amnistia o a un indulto, istituti questi che, del resto, saggiamente il legislatore costituente ha marginalizzati quando ha introdotto nell’articolo 79, con la legge costituzionale n. 1 del 6 marzo 1992, la condizione della approvazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. Per prossimità di argomento ricordo che anche un altro istituto indulgenziale previsto nella Costituzione è caduto sostanzialmente in desuetudine: si tratta della “grazia sovrana” prevista quale prerogativa esclusiva del Capo dello Stato dall’articolo 87, penultimo comma. In questo caso la obsolescenza non è stata conseguenza di un intervento normativo, bensì di un progressivo self restraint dei Presidenti succedutisi, i quali hanno compreso, con una sensibilità istituzionale di cui va dato atto, come la progressiva evoluzione dell’ordinamento penitenziario, sempre più raffinatosi ed ampliatosi, abbia reso quasi sempre ingiustificato il ricorso alla grazia. Al proposito è di grande interesse la lettura di un elaborato che la stessa Presidenza ha diffuso per dar conto della gestione del proprio potere di incidenza sulle pene. E’ da ricordare, peraltro, che anche in taluno degli ormai pochissimi casi in cui il Capo dello Stato ha fatto ricorso a tale potere si sono levate forti critiche e non ingiustificate perplessità.

Tornando alla questione del sovraffollamento, va ricordato che la rapida riduzione del numero dei reclusi nel biennio 2012/2014 non ha determinato – a differenza di ciò che sempre accadeva con gli indulti – contraccolpi in termini di accrescimento dell’allarme sociale, mentre fu accompagnata dalla adozione di ulteriori misure, alle quali accennerò tra un momento, ed anche da un certo ampliamento del parco carceri grazie sia grazie all’apertura di alcuni nuovi istituti, sia al recupero di posti inutilizzati.

Con questo complesso di iniziative - stimolate dalla voce autorevole e preoccupata del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, armonizzate dalla sapiente guida di un ministro sensibile e competente quale Paola Severino, attuate da una Amministrazione penitenziaria in gran parte tesa al risultato e spronata da un vice capo del Dipartimento quale Luigi Pagano, profondo conoscitore della realtà penitenziaria, e con lui da alcuni bravi direttori generali, direttori di istituto e provveditori regionali e grazie anche, in misura tutt’altro che marginale, a una Magistratura di sorveglianza sensibile alla necessità di superare una situazione spesso oltre il limite del trattamento disumano, si ottenne il grande risultato che il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 4 dicembre 2014, in occasione della verifica che la C.E.D.U. aveva fissato per l’anno successivo alla definitività delle sentenze Sulejmanovic e Torreggiani, ebbe a “felicitarsi” con l’Italia riconoscendo che si era operato un miglioramento tale che i casi potevano ormai essere trasferiti nelle procedure standard.

Come ho accennato sopra, in quel brevissimo, convulso biennio venne adottato dal DAP un complesso di misure organizzative interne finalizzate a modificare il trattamento dei reclusi. Molte riguardarono modalità minute, ma estremamente rilevanti nella vita quotidiana di un carcere, come le visite dei familiari, la corrispondenza, la tutela della salute, il lavoro. Senza diffondermi su tali disposizioni – che, ripeto, sembrano di poco conto, ma in realtà pesano molto nella vita nel carcere – voglio ricordare tre interventi che rispecchiavano una nuova filosofia della pena detentiva. Il primo consistente in una maggiore apertura delle celle finalizzata ad ottenere che i tempi della vita in comune divenissero, di regola e per detenuti di non grave pericolosità, la maggior parte del tempo diurno vissuto dal recluso; il secondo, correlato a tale maggiore apertura, consistente nella adozione di strumenti diretti ad accentuare la responsabilizzazione del detenuto; il terzo destinato alla modernizzazione delle modalità operative della Polizia penitenziaria negli istituti. Tali modalità dovevano diventare maggiormente “dinamiche”, superando l’idea del posto di vigilanza fisso per realizzare, fin dove possibile, l’idea del pattugliamento del territorio, della conoscenza dei soggetti, della sicurezza anche preventiva.

Non tutto di tale filosofia è stato realizzato anche a causa della miopia di una certa politica e di uno dei sindacati autonomi di polizia. Tuttavia, i frutti positivi di quella impostazione – ovviamente da attuare con accortezza e non estensibile all’intero universo carcerario – sono evidenti in non pochi istituti le cui modalità operative da Milano, Roma, Padova, dalla Sardegna, alla Sicilia e alla Toscana si sono diffuse pressoché nell’intero territorio, seppure a macchia di leopardo, vedendo l’aumento del lavoro anche qualificato, un clima interno più accettabile e la riduzione degli episodi di aggressività, autolesionismo e violenza. Pensando all’oggi, ciò su cui occorre soprattutto lavorare è l’idea di un “patto” di responsabilità realizzato attraverso un momento di impegnativa presenza personale da parte della istituzione tendente a far comprendere al detenuto che il suo recupero si attua attraverso la assunzione di responsabilità negli spazi di autonomia, pur relativi e controllati, che gli vengono affidati. Ciò corrisponde alla idea di comunità carceraria come un paese, seppure provvisorio, dove abituarsi al rispetto delle regole di convivenza e dove assumere un ruolo produttivo per anticipare ciò che ci si attende con la liberazione definitiva. Un obiettivo ambizioso, ma non impossibile se attuato con gradualità e capacità di discernimento.

Dal 2014 la popolazione penitenziaria, come era stato previsto, ha ripreso a crescere ed oggi ha superato la soglia delle 60 mila unità. Si tratta di una soglia critica, che ripropone in parte gli stessi problemi degli anni scorsi. Scrissi allora che occorre insistere sulle misure alternative. Queste misure vanno non soltanto difese, ma anche potenziate. Tuttavia è dannoso ignorare che in Italia occorrono anche nuove carceri perché la popolazione reclusa difficilmente potrà rimanere a lungo sotto le 70 mila unità. Dobbiamo essere consapevoli che non esiste nessuna contraddizione tra una linea di potenziamento delle alternative al carcere e la consapevolezza che essendo il carcere oggi ineliminabile è necessario evitare la replica di fenomeni di sovraffollamento.

Un’ultima considerazione. E’ un errore sovraccaricare il sistema penale. Vanno potenziate le sanzioni extrapenali rendendole più efficaci, più certe, eque e corrette nella gestione. Sanzioni di facile e pronta applicazione che non consenta le tante astuzie in cui è maestro il nostro Paese.

Pochi esempi. In una discoteca vengono ammessi mille giovani quando i posti sono cinquecento. Alcuni giovani muoiono per la avidità dei titolari. La sanzione penale in un caso simile è inevitabile, ma occorre ancor prima e immediatamente che il locale sia sprangato e tale resti per anni. Occorre che al gestore venga tolta per sempre la autorizzazione senza consentire facili elusioni come il trasferimento a un congiunto o un amico.

Altro esempio: omicidio stradale di chi è ubriaco o drogato. Sanzione penale, d’accordo, ma, ancor prima, confisca immediata del veicolo chiunque ne sia proprietario (il proprietario facilone diventerà creditore dell’affidatario) salvo il caso di furto, e rottamazione pure immediata se si ritiene la vendita meno conveniente. Reazione analoga nel caso di incidente del non-assicurato. Vi è un diffuso sistema elusivo attraverso intestazioni fittizie a soggetti o società fasulle finalizzato ad evitare esborsi del premio assicurativo, delle sanzioni e simili. E’ evidente che anche in tali casi la sanzione penale, quando fosse inevitabile, va comunque preceduta da una risposta amministrativa che deve essere immediata, libera da questioni di pregiudizialità, fondata su un accertamento estremamente semplificato.

Si tratta di un paio di banalissimi esempi, ma è certo che un ventaglio di sanzioni non penali, purché adeguatamente deterrenti, immediate, imparziali, avrebbe una notevole capacità di prevenzione. Ciò significa che nel medio periodo avremmo un sicuro e notevole sgravio del lavoro dei Tribunali penali. Ai quali va piuttosto riservato il compito di sanzionare quei funzionari amministrativi che per incapacità o peggio concorrono nella produzione dell’anomalia tutta italiana dell’abnorme ricorso alla pena.

And then Add to Home Screen.

And then Add to Home Screen.