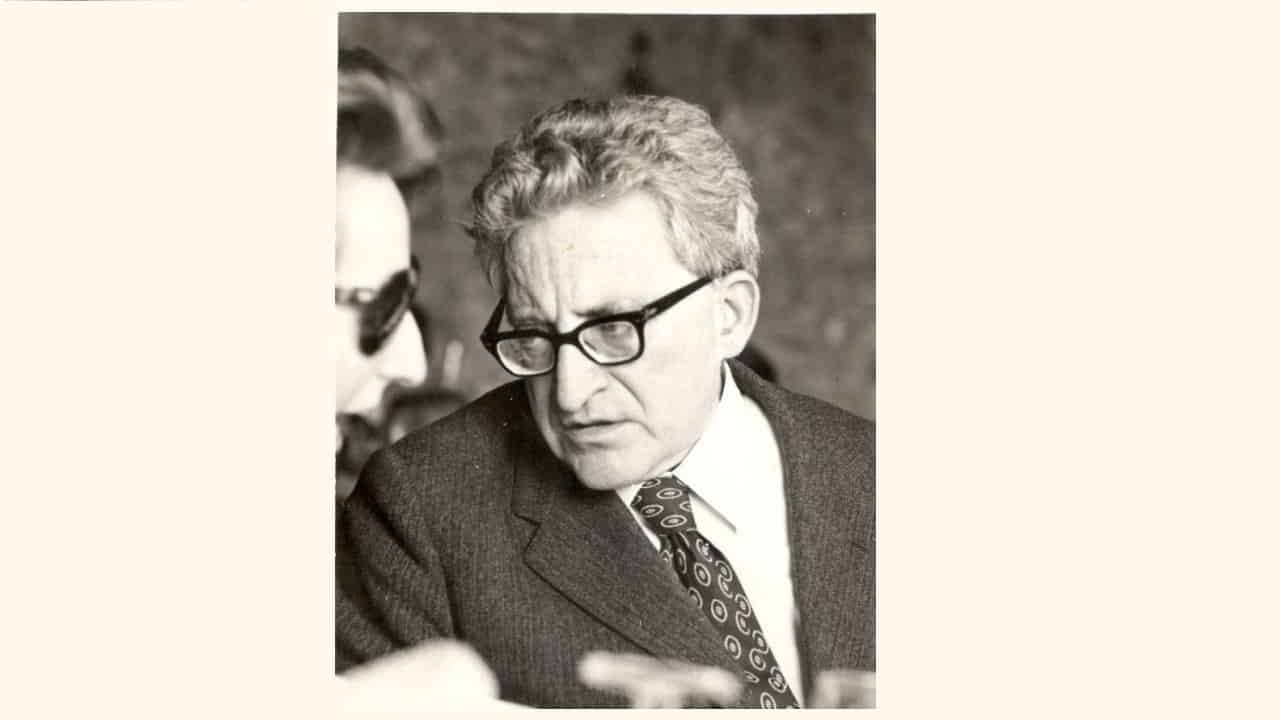

Ancora oggi in compagnia e a colloquio con il mio Maestro Virgilio Andrioli

Intervista di Vincenzo Antonio Poso ad Andrea Proto Pisani

Andrea Proto Pisani è nato il 10 novembre 1939 a Napoli, dove si è laureato nel 1961 con il Prof. Virgilio Andrioli, il più giovane allievo di Giuseppe Chiovenda. Docente di diritto processuale civile dal 1968, dopo Siena e Bari, dal 1974 al 2009 ha insegnato nell’Università degli Studi di Firenze. Dal 1994 al 1998 ha ricoperto l'incarico di componente laico di nomina parlamentare del Consiglio Superiore della Magistratura. Dal 2001 è socio dell'Accademia dei Lincei, nominato su proposta di Pietro Rescigno e Rodolfo Sacco, anche per i Suoi studi sempre connessi al diritto sostanziale. Dal 1961 collabora continuativamente alla redazione della rivista Il Foro Italiano, della quale è stato anche condirettore dal 2012 al 2015. Della sua estesa produzione scientifica meritano qui di essere ricordate le Lezioni di diritto processuale civile, pubblicate da Jovene Editore, che dal 1994 hanno avuto diverse edizioni.

V. A. Poso «L’affetto, l’umanità e l’intransigenza morale di un Maestro: Virgilio Andrioli» è il libro pubblicato, alla fine di settembre di quest’anno, per i tipi di Jovene Editore, da Lei curato, che raccoglie alcuni ricordi degli allievi e alcune lettere. Iniziamo da qui. Chi era, nei Suoi ricordi universitari, Virgilio Andrioli?

A. Proto Pisani Quando nell’ottobre 1959, nel programmare le lezioni da seguire nel terzo anno di giurisprudenza, mio padre – unica vera interferenza nei miei studi universitari – mi consigliò di anticipare di un anno la frequenza al corso di diritto processuale civile, perché era tenuto da un ottimo professore, Virgilio Andrioli, il quale per me era poco più che l’Autore dei primi tre densi volumi della terza edizione del Commento al codice di procedura civile, che campeggiavano nella colta biblioteca di mio padre (ottimo avvocato “monocratico” di un tempo passato, specializzato prevalentemente nel diritto commerciale), a fianco del suo disordinato scrittoio, che lui frequentemente consultava.

L’Università era allora ancora un’università di elite, ed io avevo avuto la fortuna di studiare (e frequentare le lezioni) con ottimi professori. Innanzi tutto Giuseppe Auletta, che insegnava dall’inizio alla fine le intere Istituzioni di diritto privato, attraverso una miriade di lezioni e un parallelo corso di esercitazioni (talora aiutato da un brillante libero docente, Alberto Auricchio, amico della mia prima sorella); Antonio Guarino (allievo di Vincenzo Arangio Ruiz), severo professore di Istituzioni di diritto romano, il cui studio, se probabilmente era poco apprezzato dagli storici, era utilissimo, per chi non aveva vocazioni storiche, perché ripercorreva il diritto privato romano attraverso la dommatica civilistica; Francesco De Martino, che nelle sue lezioni del sabato e del lunedì ripercorreva la storia pubblica del diritto romano, fornendo un raffinato esempio di analisi storica; Augusto Graziani, giovane libero docente di economia politica, che già allora nelle sue esercitazioni affascinava per una materia dai mille risvolti politici. E poi al secondo anno tutti Maestri quali Alessandro Graziani, Giuliano Vassalli, Bruno Paradisi, Mario Lauria. Unico vero, grosso e importantissimo vuoto era l’insegnamento di diritto costituzionale, che, ancorato a problemi di teoria generale del diritto pubblico degli anni trenta, ignorava, nella sostanza, i valori della Costituzione del 1948, e per di più era tenuto da un docente non solo mediocre, ma anche di più che dubbia moralità accademica, il quale, divenuto padrone assoluto della Facoltà, ne avrebbe determinato il rapido declino (ancora nel 1965 Lino Jannuzzi dedicava sull’Espresso del 30 maggio un ampio articolo di denuncia delle malefatte della dinastia sua e di suo fratello: conservo ancora l’estratto di quell’articolo, che fu diffuso ampiamente).

In questo contesto (come accennato sopra) si collocava, al terzo o al quarto anno, l’insegnamento di Andrioli di diritto processuale civile.

Ebbene, il salto, lo stacco rispetto agli altri insegnamenti (a Napoli come nelle numerose altre università in cui Andrioli ha insegnato, da Trieste a Pisa, da Genova a Roma) era enorme e percepito da tutti quanti sono stati Suoi studenti, che lo ricordano ancora spesso con commozione.

Innanzitutto è esperienza comune che nella Facoltà di Giurisprudenza la frequenza dei corsi diminuisca in modo nettissimo negli anni successivi al primo; a fronte delle aule di grandi dimensioni e pienissime del primo anno, negli anni successivi il numero degli studenti frequentanti si riduceva (e ancora oggi si riduce) a poche decine, e ciò indipendentemente dal valore scientifico, talvolta elevatissimo, dei Professori.

Le aule in cui Andrioli insegnava erano sempre pienissime e il numero degli studenti frequentanti tornava ad essere elevatissimo, come al primo anno. Nonostante la circostanza che il diritto processuale civile sia materia, almeno apparentemente, tra le più aride del diritto, le lezioni di Andrioli incantavano l’uditorio per una pluralità di fattori: per la chiarezza dell’esposizione, per il continuo richiamo al diritto costituzionale, civile, commerciale e così via dicendo; per la capacità di rendere viva, come nello scorrere di un film, la trattazione dei singoli argomenti sempre saldamente inseriti nel contesto dei vari settori di riferimento, nonché per l’esposizione sempre aperta alla giurisprudenza, anche costituzionale. Il diritto cessava di essere qualcosa di statico e diventava nelle sue parole qualcosa di vivo, di mobile, in movimento.

Il corso di Andrioli era strutturato in cinque ore di lezione settimanali (con inizio all’ora esatta e con intervalli brevissimi, ove si svolgesse in due ore) e da un corso di esercitazioni di tre ore settimanali con la partecipazione solo degli studenti che avessero davvero interesse agli approfondimenti: per ogni esercitazione si doveva leggere e studiare una bibliografia indicata preventivamente; io conservo ancora il quadernone con gli appunti sui vari argomenti: dalla giustizia costituzionale, con cui Andrioli ci introdusse alla teoria dell’interpretazione e, in particolare, al pensiero di Tullio Ascarelli; alla teoria dell’azione con il suo carattere atipico e a tanti altri argomenti che non è qui possibile indicare.

Gli esami erano tutti personalmente tenuti dal Professore con la presenza in senso letterale di un assistente ordinario. Erano molto rigorosi, ma, una volta appresa, la materia non si dimenticava più. Quanto ai sussidi didattici Andrioli redasse durante gli anni napoletani un corso scritto di lezioni, corso valutato in modo entusiastico da Francesco Carnelutti, che già aveva recensito negli stessi termini la prima edizione del Commento del Codice di Procedura Civile concludendo con queste parole: «Come sarebbe contento oggi Chiovenda, se potesse leggere questo libro, pur così avanzato rispetto alla posizione di ieri ma così pregno del suo spirito, che era di lavoro indefesso e perciò di quotidiano superamento!». Le Lezioni del 1959 erano sostanzialmente una rilettura dei Principi di Chiovenda a distanza di cinquanta anni, alla luce della Costituzione del 1948 e del nuovo Codice di procedura civile. Come in quasi tutte le opere scritte, Andrioli abbandonava la limpidezza delle lezioni orali e diventava uno scrittore di grande difficoltà, dalle frasi lunghissime, nell’ansia di non omettere niente della complessità dell’argomento trattato.

V. A. Poso Il percorso accademico di Virgilio Andrioli è stato molto frastagliato, se non erro.

A. Proto Pisani Mi sembra opportuno a questo punto cercare di spiegare perché la permanenza a Napoli di Andrioli durò appena quattro anni, nonostante l’importanza degli scritti pubblicati in quel periodo e nonostante il successo sia fra gli studenti sia fra gli allievi che aveva avviato alla prosecuzione degli studi. La spiegazione è triste, ma molto semplice. Andrioli fu chiamato a Napoli nel 1957, a seguito, si dice, di un Consiglio di Facoltà tempestoso e per un solo voto in più rispetto ad un altro concorrente. Io mi laureai con lui nel luglio del 1961, e immediatamente dopo Andrioli, pur risiedendo a Roma, abbandonò la Facoltà di Giurisprudenza napoletana per trasferirsi a Genova, nonostante i disagi derivanti dalla distanza e la lunghezza del viaggio in treno da Roma a Genova.

Il motivo di questo abbandono è presto detto. Andrioli era una persona assolutamente libera e come dopo la vittoria nel concorso nel 1937 aveva preferito essere chiamato a Trieste (insieme a Domenico Barbero e Giuseppe Branca) anziché “brigare” per essere chiamato a Roma dalla Facoltà di Economia e Commercio, così nel 1961 decise di abbandonare Napoli, per rispetto della propria dignità, rifiutando di approvare la prassi per cui, almeno secondo la leggenda, le delibere, anziché essere discusse nel Consiglio di Facoltà, erano decise nello studio professionale di chi, con la connivenza di molti, deteneva il potere assoluto in Facoltà. E non è un caso che Giuseppe Auletta (non a caso allievo di Tullio Ascarelli), abbandonò Napoli dopo appena un anno, o, per citare un esempio eclatante, Gustavo Minervini, commercialista di razza, ma non disposto a servire, fu con tanti altri esiliato nella Facoltà di Economia e Commercio e non fu mai chiamato a Giurisprudenza.

Per tornare ad Andrioli è poi da dire che riuscì a trasferirsi alla Facoltà di Giurisprudenza di Roma solo nel 1967, ma per insegnare diritto fallimentare e non diritto processuale civile, cattedra questa che Salvatore Satta si rifiutò di sdoppiare fino al pensionamento avvenuto nel 1974; solo dopo tale data Andrioli sarà chiamato a insegnare la sua materia, insieme, però, ad altri processualcivilisti molto più giovani.

V. A. Poso Qual è stato il contributo di Virgilio Andrioli, in continuità con l’insegnamento di Giuseppe Chiovenda, nella cultura giuridica italiana?

A. Proto Pisani Il contributo di Andrioli è stato quello di accentuare il carattere strumentale del processo civile rispetto al diritto sostanziale.

Come probabilmente è noto, Chiovenda soleva riassumere questa strumentalità attraverso questa frase: «il processo deve dare a chi è titolare di un diritto, tutto quello e proprio quello che è previsto dal diritto sostanziale».

Questa frase trovava attuazione:

a) a livello di diritto di agire in giudizio attraverso l’affermazione della atipicità del diritto di azione, nelle tre classiche forme non solo della azione di condanna e della conseguente possibilità di attuazione della condanna, ma anche nella atipicità dell’azione di mero accertamento (atipicità contestata da Salvatore Satta) e nell’azione costitutiva, non solo nella costituzione di servitù coattive o di annullamento o risoluzione del contratto, ma anche da utilizzare per potere ottenere tramite il processo gli stessi effetti del contratto definitivo non concluso in caso di inadempimento del contratto preliminare (come è noto questa possibilità fu contestata in dottrina ad es. da Leonardo Coviello e dalla giurisprudenza, e troverà attuazione solo con l’emanazione dell’art. 2932 del Codice civile del 1942);

b) a livello di azione sommaria cautelare ogni qual volta il periculum in mora fosse tale da provocare un pregiudizio grave o addirittura irreparabile a causa del protrarsi dell’inadempimento durante tutto il corso del processo a cognizione piena, anche al di là delle misure cautelari tipiche previste dalla legge (quali ad esempio i sequestri giudiziari a tutela del proprietario o a tutela del credito), e ciò tramite la deduzione dal sistema della c.d. azione assicurativa generale (come è noto questa soluzione fu respinta non solo dalla giurisprudenza, ma anche da parte di uno studioso che pure affermava di essere un chiovendiano di ferro, come Piero Calamandrei, al quale, però, è da riconoscere il merito di avere favorito l’emanazione dell’art. 700 del Codice di procedura civile, nel corso della sua assidua collaborazione con il Guardasigilli Grandi nella fase finale della redazione del nuovo Codice).

Orbene il contributo di Virgilio Andrioli alla continuità con l’insegnamento di Chiovenda lo si coglie non solo in tutta la Sua opera volta a favorire al massimo la strumentalità del processo, ma anche nelle quasi mille pagine della terza edizione del Suo Commento al quarto libro del Codice di Procedura Civile (pubblicata nel 1966), in cui fra l’altro spazza via le obiezioni oggettivamente reazionarie, nella sostanza, di Salvatore Satta e anche di Luigi Montesano, volte a escludere l’applicazione dell’art. 700 a tutti i diritti a contenuto e funzione non patrimoniale. Ma ovviamente non è questa la sede per approfondire un discorso cui personalmente ho dedicato forse la parte più rilevante della mia attività di studioso.

V. A. Poso Fondamentale è stato il contributo di Virgilio Andrioli alle riforme processuali del lavoro degli anni ’70 del secolo scorso.

A. Proto Pisani A questo tema ho dedicato la relazione introduttiva nelle Conversazioni sul lavoro promosse dagli allievi di Giuseppe Pera nel 2019 nel Convento di San Cerbone, sul processo del lavoro, dedicate proprio al ricordo di Virgilio Andrioli, che Pera considerava suo secondo Maestro, dopo Luisa Riva Sanseverino (Virgilio Andrioli e le riforme processuali degli anni ’70: quasi un racconto, in Riv. Dir. Proc., 2020, 656 ss.).

In questa sede mi limito pertanto a rinviare a quella relazione per quanto concerne il contributo determinante di Andrioli e svolgere due sole osservazioni su questo tema:

a) richiamare nuovamente l’importanza storica del procedimento di repressione della condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 l. n. 300/1970 (c.d. “Statuto dei diritti dei lavoratori”), in quanto prima volta nella storia dell’Italia liberale, fascista prima e repubblicana poi della utilizzazione in via tipica della tutela sommaria (non cautelare) a garanzia di un diritto di libertà;

b) rilevare che nel 1973, su sollecitazione di Andrioli, dedicai un ampio articolo (apparso su Il Foro Italiano del 1973 e destinato agli studi in onore di Costantino Mortati) dal titolo Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro”. Questa espressione, pur essendo in sé altamente equivoca, per un verso ebbe notevole successo specie negli studi processualistici dell’America Latina, per altro verso determinò attacchi violenti da parte di alcuni studiosi italiani i quali mi attribuirono la volontà di sostenere la sommarizzazione del processo civile (rinvio al riguardo alla mia relazione e alla mia replica che ho svolto nel Convegno di Catania del 1979 della Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile, Atti, Milano, 1981, e da me ripubblicato anche in Le tutele giurisdizionali dei diritti, Studi, Napoli, 2003, pp. 227-292). Le critiche non erano del tutto infondate in quanto l’espressione “tutela giurisdizionale differenziata” utilizzava le stesse parole per riferirsi a due temi notevolmente diversi:

aa) riti speciali a cognizione piena;

bb) ricorso ad ipotesi di tutela sommaria (cautelare o non cautelare): il che fu fonte di equivoci, equivoci però che con un po' di maggiore attenzione i miei critici avrebbero potuto agilmente superare.

V. A. Poso Nella lunga attività universitaria e forense di Virgilio Andrioli una parte fondamentale è stata rappresentata dalla «scuola» de Il Foro Italiano, officina nella quale hanno prestato la loro opera i Suoi allievi. Quale metodo vi ha insegnato Virgilio Andrioli, con riferimento in particolare all’analisi e al commento della giurisprudenza?

A. Proto Pisani Certamente sia Virgilio Andrioli, sia chi scrive ha dedicato grande rilievo alla «scuola» offerta dalla collaborazione al Foro Italiano.

Occorre, però, dire subito che l’impegno da me dedicato al Foro italiano non sia comparabile in modo alcuno a quello di Virgilio Andrioli, il quale iniziò la Sua collaborazione appena laureato nel 1931, collaborazione che si tradusse nel 1961 per quasi venticinque anni nello svolgimento del compito di direttore unico. In quegli anni Andrioli selezionò tutte le sentenze della Corte di Cassazione e di merito da pubblicare; redasse i “neretti” indicando in tal modo le parti delle sentenze da massimare; individuò i collaboratori selezionati quasi sempre tra i Suoi studenti migliori (Giuseppe Pera, Alessandro Pizzorusso, Giuseppe Borrè, Franco Batistoni Ferrara, Modestino Acone, Giovanni Verde, Lucio Florino, Sergio La China, Mario Bessone, Luigi Rovelli, Carlo Maria Barone, Giancarlo Pezzano, Maurizio Converso e tanti altri), ai quali inviare le singole sentenze; controllò le note redazionali integrandole e coordinandole; impostò il fascicolo e la sua copertina; riguardò ed effettuò la prima correzione delle bozze. Alla collaborazione al Foro italiano dedicò oltre cinque ore al giorno, sottraendole, spesso con dolore, alla pubblicazione di saggi, alla moglie, Signora Adriana, e anche al sonno.

Quando, intorno al 1975, Andrioli cessò la Sua collaborazione, il Foro italiano era di certo diventata la prima rivista italiana di giurisprudenza, con oltre sedicimila abbonati (ricevendo solo negli ultimi anni un compenso di cinquecentomila lire al mese).

Carlo Scialoja, con la sua signorile eleganza, e soprattutto il lavoro a tempo pieno di un giovane, Maurizio Converso (nei primi anni retribuito con un compenso da fame) compirono il miracolo di evitare il tracollo della Rivista tramite la chiamata a raccolta dei vecchi (e sempre più stanchi) collaboratori e soprattutto per la capacità di Maurizio Converso di trovarne di nuovi (con la partecipazione assidua a tutti i convegni di qualche rilievo), di addestrarli al difficile mestiere di redattore, rivedendo e coordinando le note redazionali. Certamente anche io, specie tramite i miei allievi, cercai di svolgere la mia parte, ma senza paragone alcuno con quella determinante di Maurizio Converso.

Poi nei primi anni di questo secolo sopravvenne l’informatica con tutto quello che ne seguì. A questo punto la proprietà (ceduta a buon prezzo dal previdente editore Zanichelli), anziché puntare sulla competenza di un esperto (quale certamente era Maurizio Converso che da anni insegnava Informatica Giuridica all’Università), il quale sapesse dirigere la non semplice rapida trasformazione del Foro cartaceo in rivista soprattutto on line, pensò bene di poter fare da sola col conseguente inevitabile crollo non solo degli abbonamenti (ridotti a quattromila), ma soprattutto delle tradizioni della Rivista, forse anche per l’incapacità di capire i cambiamenti in corso nell’editoria giuridica dei direttori, tra i quali anche chi scrive, che solo dopo tre anni e mezzo (i primi due però trascorsi insieme a Maurizio Converso) si dimise da tale incarico (cominciando anche a destinare prevalentemente ad altre riviste i propri scritti, sempre più ridotti per il sopravvenire della vecchiaia).

Chiuso questo triste capitolo, per completare la risposta alla domanda rivoltami, mi sembra che sia da dire che il “metodo” insegnatoci da Andrioli si può condensare in questi tre punti. Innanzitutto la modestia ed essere disposti a subire e sapere recepire le critiche (io, personalmente, scrissi e riscrissi ben cinque volte la prima nota a sentenza assegnatami da Andrioli, subito dopo la laurea). In secondo luogo, l’importanza della ricerca avente ad oggetto l’individuazione e la lettura di precedenti facendo estrema attenzione a tenere conto della particolarità del caso concreto, ed evidenziandole nelle massime (al riguardo Andrioli redasse un libretto di istruzioni, in cui io ritrovo il richiamo all’importanza dell’evoluzione della realtà sociale secondo il metodo realistico di Ascarelli che Andrioli mi aveva insegnato). In terzo luogo, in caso di preparazione di una sentenza di merito, il divieto assoluto di apprezzamenti sul contenuto della decisione, per evitare l’utilizzazione della rivista di giurisprudenza per pilotare l’accoglimento o il rigetto dell’impugnazione di una parte (cosa purtroppo diffusa anche tra qualche mio collega), nonché l’assoluto divieto di utilizzare scritti difensivi nella redazione della eventuale nota di commento.

V. A. Poso La nomina nel 1978 da parte del Presidente della Repubblica Sandro Pertini a Giudice della Corte Costituzionale (della quale è stato anche Vicepresidente) segna una tappa fondamentale dell’esperienza professionale di Virgilio Andrioli; del resto alla giustizia costituzionale sono dedicati alcuni saggi importanti raccolti nel 1992 da Alessandro Pizzorusso in un volume, che completa gli scritti del Maestro (Studi sulla Giustizia Costituzionale, Giuffrè, 1992). Quali sono state le sentenze più significative dovute alla penna del Giudice Costituzionale Virgilio Andrioli?

A. Proto Pisani Come Alessandro Pizzorusso, nonostante una vita dedicata allo studio del diritto costituzionale, della giustizia costituzionale, delle centinaia di decisioni della Corte costituzionale da lui preparate e commentate sul Foro (e su altre riviste) e del rilievo internazionale della sua opera scientifica, non fu mai nominato giudice costituzionale perché troppo indipendente sia rispetto ai partiti politici sia rispetto ad altri centri di potere, così Virgilio Andrioli non sarebbe mai entrato nel Palazzo della Consulta se la Sua indipendenza non si fosse incontrata con quella di un uomo politico particolarissimo come Sandro Pertini.

Fu così che una mattina dell’ottobre del 1978, Sandro Pertini chiamò al telefono Andrioli per dirgli che lo avrebbe nominato giudice della Corte Costituzionale. Incarico che Andrioli accettò, pur sapendo che molto probabilmente avrebbe trascorso alla Corte gli ultimi anni che avrebbe invece dedicato ai Suoi studi (del 1979 è la pubblicazione del poderoso volume Diritto processuale civile, I, dedicato alla parte generale, ai processi a cognizione piena e alle impugnazioni).

L’indicazione analitica delle sentenze redatte dal giudice Andrioli, è stata effettuata da Giuliano Scarselli in un articolo, (pubblicato in Foro it., 2008, V, 132 ss.).

In questa sede vorrei soffermarmi sulla sentenza della Corte Costituzionale n.190/1985 (in Foro it. 1985, I, 1881 ss.), pronunciamento con il quale Andrioli trapiantò nel processo amministrativo la tutela cautelare atipica prevista dall’art. 700 c.p.c., colmando in tal modo un grave vuoto di tutela (che alcuni pretori avevano avuto il coraggio di colmare con decisioni ritenute troppo ardite per essere condivise dalla generalità: v. per tutte l’importantissima sentenza della Pretura di Pisa 30 luglio 1977, Est. Salvatore Senese, in Foro it. 1977, I, 2354, con ampia nota di richiami).

La sentenza n. 190/1985 della Corte Costituzionale è di grossa importanza anche sul piano scientifico, perché fondata sulla costituzionalizzazione del principio cardine del sistema chiovendiano secondo cui la «durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione». Andrioli stesso colse immediatamente l’importanza pratica e teorica della decisione, tanto che la segnalò con soddisfazione alla figlia di Chiovenda, Signora Beatrice Canestro Chiovenda.

Detto questo, e rinviando all’articolo di Scarselli per le indicazioni di altre decisioni di rilievo redatte da Andrioli, devo, però, aggiungere che la sua esperienza di giudice della Corte Costituzionale non fu fra le più felici. Questo mi sembra di poter dire per varie ragioni: il carattere burbero di Andrioli lo rendeva inadatto alla partecipazione ad un collegio ampio come quello della Corte e ciò fece sì che Andrioli spesso aggredisse attraverso parole pesanti i colleghi dei quali non condivideva le proposte di decisione; si aggiunga anche che il novennio di giudice costituzionale coincise con l’invecchiamento indubbio del mio Maestro, invecchiamento che dopo appena tre o quattro anni sarebbe esploso con il Suo smarrimento nell’appennino fra i boschi di Vallombrosa.

V. A. Poso Nel Suo lungo peregrinare in Italia (Trieste, Pisa, Napoli, Genova, Firenze, Roma), Virgilio Andrioli ha seminato in ogni università moltissimi allievi, studiosi di spessore, non solo di diritto processuale civile, alcuni dei quali sono diventati a loro volta Maestri. Qual è stato il tratto caratteristico del rapporto di questo grande Maestro con i Suoi allievi e di questi con Lui?

A. Proto Pisani Recentemente, scrivendo l’introduzione al volume di ricordi di Virgilio Andrioli citato all’inizio, prima di parlare dei Suoi allievi divenuti docenti universitari, ho sottolineato come si è venuta a creare una comunità informale degli “studenti” di Andrioli, di coloro che hanno partecipato a quell’esperienza per tutti parimente indimenticabile di aver partecipato ad un Suo corso di lezioni. Quando per caso ci si incontra si constata pressoché sempre che quel corso di lezioni ha lasciato il segno: sia per l’intransigenza morale nell’adempimento dei propri doveri professionali di docente, magistrato o avvocato, sia per l’attenzione ai soggetti deboli e l’affezione ai valori costituzionali, ecc. ecc.

Questa è l’eredità più profonda che Andrioli ha lasciato ai Suoi studenti; poi fra questi ci sono quelli che sono divenuti docenti universitari, di diritto processuale civile come chi scrive e come Pino Borrè, libero docente di procedura civile con una monografia ancora attuale sulla esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e, allo stesso, tempo magistrato, impegnato nelle correnti della magistratura, particolarmente attento alla interpretazione delle leggi ordinarie alla luce dei principi rivoluzionari della Costituzione del 1948, e ancora fondatore di una rivista di grosso valore, anche scientifico, Questione Giustizia e tanto altro che occorrerebbe parlare per oltre un’ora; o Beppe Pera e Maria Vittoria Ballestrero (Sua studentessa a Firenze di un singolare corso di procedura penale), divenuti docenti di diritto del lavoro (quanto a Pera dovrò ritornarvi nel corso di questa intervista); docenti di diritto privato come Mario Bessone o Luigi Rovelli (docente e magistrato ad un tempo); o ancora altri docenti di diritto processuale civile come Modestino Acone, Giovanni Verde o Sergio La China (Suo assistente a Genova, originariamente allievo di Salvatore Satta); e ancora Carlo Maria Barone e Giancarlo Pezzano Suoi assistenti a Roma e coautori, insieme a me, col Maestro di un vero e proprio «trattato» – come fu definito da alcuni - sulle controversie individuali di lavoro ( prima edizione Zanichelli del 1974); e poi Alessandro Pizzorusso, di cui già si è detto; Tonino Tizzano, docente di diritto internazionale (che fra l’altro fu chiamato a realizzare per il Foro la parte IV, relativa soprattutto alla giurisprudenza europea, originariamente caratterizzato dalle pagine di colore verde); o Franco Batistoni Ferrara, pisano, docente di diritto tributario.

Quanto al metodo di Andrioli nel seguire i Suoi allievi aspiranti docenti universitari, ho cercato di indicarlo riportando le lettere inviatemi da Andrioli nell’ultima parte del volume dedicato al Suo ricordo.

Severità, severità soprattutto nei primi studi monografici. Nessuna apertura alla retorica senza “costrutto”; indicazione dei dati bibliografici di diritto tedesco e straniero da cui prendere le mosse; concentrazione iniziale sul dominio della dommatica concettuale, quindi apertura verso il mondo dei valori, soprattutto costituzionali; verifica almeno mensile dello stato di avanzamento del lavoro attraverso una disponibilità, da parte Sua assoluta, alla lettura anche dalle prime stesure, seguita poi da incontri a Roma, in Via Tevere, e dopo in Via Tolmino; disposizioni alla sua segretaria di mettere i Suoi allievi in contatto telefonico con lui, quali che fossero i Suoi impegni; esame e riesame dello schema del lavoro; una lettura complessiva finale seguita poi dalla lettura delle bozze con gli ultimi suggerimenti. Libertà assoluta di indipendenza dal Suo pensiero, ma richiamo continuo all’attenzione ai classici.

Direi che pochi sono stati gli allievi fortunati come quelli che potevano contare su un’attenzione così continua nella stesura dei primi lavori monografici.

E il sentimento profondo di noi tutti è quello di un’infinita riconoscenza nei confronti del proprio comune Maestro, che poi ci avrebbe continuato a seguire dopo il superamento del concorso, dell’ordinariato ecc. ecc.

Un’ultima osservazione è quella relativa alla Sua indisponibilità a partecipare ai gruppi di potere (di tutte le materie giuridiche) allo scopo di essere nominato componente della commissione esaminatrice del concorso. Qui Andrioli abbassava le armi e si diceva incapace di scrivere più di una ventina di lettere di segnalazione del Suo interesse, in quanto non poteva scrivere a “delinquenti” o più genericamente a colleghi che disistimava.

Questo comportava probabilmente la sua esclusione dalle commissioni di concorso, ma l’autorevolezza dell’essere Suo allievo compensava ampiamente le possibilità di vittoria.

Dico questo come testimonianza personale; non so invece cosa accadesse se oltre al Suo appoggio ci si adoperasse per coinvolgere a proprio favore anche qualcuno di quei gruppi di potere cui Andrioli volutamente voleva restare estraneo.

V. A. Poso Il rapporto che Lei ha avuto con Virgilio Andrioli è stato determinante non solo nella Sua vita di studioso, ma anche sul piano umano per le sue accentuate doti di moralità, anche nella vita universitaria. È questo lo stigma del Maestro?

A. Proto Pisani Sì, certamente, è questo il Suo insegnamento.

Qui vorrei anche accennare all’aiuto che Andrioli mi dava nei momenti di stanchezza nervosa. Mi scriveva lettere in cui per un verso mi invitava a non sopravvalutare la stanchezza che derivava dai miei studi, per altro verso richiamava la mia attenzione a guardare coloro che stavano peggio di me e quindi a non autocommiserarmi troppo.

Per me era importante anche il Suo richiamo ai valori di un impegno cristiano verso i più deboli e il richiamo alla lettura di Esprit o al mio impegno nel Tetto, una rivista cattolica napoletana. Ricordo quando richiamò la mia attenzione sulla lettura della domenica precedente del richiamo di Amos: “misericordia voglio non sacrifici”.

V. A. Poso Di alcune cose che ci ha raccontato ne so qualcosa anche io, perché a Pisa sono stato allievo diretto, per la disciplina lavoristica, di Giuseppe Pera, ma sono stato allievo anche di Alessandro Pizzorusso (nella IV Lezione “Luisa Riva Sanseverino” tenuta il 5 maggio 1988 nell’Aula Magna della “Sapienza Pisana”, dedicata al diritto fallimentare, Virgilio Andrioli disse che per distinguerli, Pera e Pizzorusso erano anche molto amici, li chiamava «pera» e «mela»). In quale occasione ha conosciuto Giuseppe Pera e quali sono i Suoi ricordi?

A. Proto Pisani I nomi di Pera come quello di Pizzorusso ricorrevano spesso nel corso delle lezioni universitarie di Andrioli, come quelli dei Suoi allievi pisani, pretori a San Miniato e Moncalieri, che non avevano esitato a rimettere alla Corte Costituzionale articoli di legge di origine fascista lesivi di libertà riconosciute dalla Costituzione.

Quanto a Pera ricordo di essermi recato a Pisa o a Lucca, in occasione dell’invito che mi aveva rivolto a tenere nel 1972 una relazione ad un importante convegno di diritto del lavoro milanese, sull’art. 28 dello Statuto dei diritti dei lavoratori a due anni dalla sua entrata in vigore; ricordo che a Milano conobbi Luigi Mengoni che mi disse di essere rimasto impressionato della ampiezza della mia analisi della giurisprudenza.

Rincontrai certamente Pera in occasione di un pranzo di festeggiamento di Alessandro Pizzorusso per la vittoria del concorso universitario, festeggiamento che si tenne a Montecarlo, un paese nei pressi di Lucca (era presente anche il padre di Pizzorusso, Giuliano, da cui ereditai poi il commento, in più volumi, al codice di procedura civile del 1865 di Luigi Mattirolo). Terminato il pranzo ci recammo tutti nella bella villa di Pera appena fuori Lucca, e conoscemmo anche Pia, sua giovane figlia, allora appassionata di fotografia. Conservo ancora le numerose fotografie di Andrioli, Pera, Pizzorusso, e delle nostre mogli, fotografie che spesso ho visto riprodotte in occasioni di convegni organizzati dalla Fondazione Pera.

Sempre riguardo a Pera ricordo che nel 1973 – 1974, di ritorno da una mia andata a Lucca, mi condusse a Firenze all’Istituto di diritto agrario comparato in occasione della presentazione dei Quaderni fiorentini di storia del pensiero giuridico moderno e mi presentò a Paolo Grossi, che ancora non conoscevo.

V. A. Poso Ai primi di agosto del 1991, durante una breve passeggiata, a seguito della perdita degli occhiali, Virgilio Andrioli, all’epoca ottantaduenne, si perse nei boschi di Vallombrosa e fu ritrovato dai soccorritori dopo tre notti all’addiaccio. Negli anni successivi le condizioni di salute di Virgilio Andrioli peggiorarono sino a costringerlo a letto, per diversi anni privo di conoscenza e in stato vegetale. È una pagina dolorosa anche per Lei (e per gli allievi più affezionati che sono sempre andati a fargli visita), che, quando è stato necessario, fu nominato tutore. Quali sono i ricordi di quegli anni difficili?

A. Proto Pisani Ho più volte detto che quella tragica vicenda di agosto del 1991 può considerarsi il termine dell’attività di Andrioli come studioso.

Nei primi anni successivi all’incidente gli allievi continuarono a fare visita al loro Professore, che ancora si muoveva in macchina con la Signora Adriana. Negli anni (1994 – 1998), in cui fui a Roma come consigliere laico del C.S.M., ricordo di essere uscito più volte con loro.

Ricordo in particolare la visita alla Signora Beatrice Canestro Chiovenda (una vecchietta ultranovantenne molto vivace che, tramite l’intermediazione di Franco Cipriani, ebbi più volte occasione di visitare con mia moglie a Premosello Chiovenda e a casa del figlio a Roma). Non potrò mai dimenticare l’incontro a Roma di Andrioli e la figlia del Suo Maestro: Andrioli assunse l’atteggiamento dello scolaretto intimidito, cosa che non mi era mai accaduto di vedere. Quella visita resterà sempre impressa nella mia memoria.

Verso la fine del secolo scorso i coniugi Andrioli decaddero sempre di più e nel 2000 morì la Signora Adriana. Da quegli anni tutti gli allievi di Andrioli, compresi Pera, Pizzorusso, Barone, cessarono di andarlo a trovare nella Sua casa di Via Tolmino, perché rifiutavano di accettare la Sua decadenza e spesso chiamavano me per avere Sue notizie. Direi che dal 1990 – 1994 in poi la sopravvivenza dei coniugi Andrioli fu assicurata dalla Dott.ssa Maria Rosaria Fruscella, segretaria di Andrioli alla Corte Costituzionale, la quale trovò come autista dell’auto di servizio della Corte una persona dalla grande umanità, Giacomo Malatesta, il quale provvedeva soprattutto a fare la spesa e gli acquisti giornalieri di medicine e, altresì, le badanti (delle quali desidero ricordare Lina che in quegli anni ebbe il dolore di perdere i suoi due unici figli in incidenti di motociclette). Scomparsa la Signora Adriana, fu necessario nominare un tutore al Professore (divenuto un tronco del tutto privo di capacità di intendere e di volere) e in occasione della visita del giudice tutelare la Dott.ssa Fruscella si adoperò perché tutore non fosse nominato il fratello del Professore (a suo avviso non sufficientemente adatto per l’età avanzata) e fece invece il mio nome. A seguito di un incontro col giudice tutelare, fui nominato tutore del mio Maestro (anche perché rinunciando, ovviamente, a percepire qualsiasi compenso o rimborso spese, il giudice tutelare mi disse di sentirsi agevolato nel prospettare la mia nomina ai parenti).

La disponibilità di Giacomo Malatesta e l’aiuto della Dott.ssa Maria Rosaria Fruscella e di Lina resero molto agevole lo svolgimento di questa mia inedita funzione. Anzi il dovermi recare una o più volte al mese a trovare il mio Professore, già allora e anche oggi ripensando a quegli anni, mi provocava e mi provoca ancora un grande senso di tenerezza.

V. A. Poso Dal Suo Maestro ha ereditato il piacere e il dovere dell’insegnamento costruttivo al quale si è sempre dedicato con particolare impegno, per i temi trattati, il numero delle lezioni e i rapporti con gli studenti. Possiamo dire che l’università è stata la Sua prima casa?

A. Proto Pisani Sì, è proprio così, per me l’università era la mia casa.

V. A. Poso «Andrea Proto Pisani arrivava a lezione sempre puntuale, metteva sulla cattedra le sue cose, gli appunti, i codici, dei pennarelli, soprattutto le sigarette e i pocket coffee che utilizzava per il suo relax tra la prima e la seconda ora di lezione, e si concedeva qualche minuto di concentrazione prima dell’inizio delle spiegazioni. Noi studenti attendavamo quasi divertiti il compimento di quei riti, poi la lezione iniziava, e aveva sempre ritmi serrati, veloci, dalle ore 11,00 fino alle ore 13,00, quando la lezione terminava». Con queste parole il Suo allievo Giuliano Scarselli, allora studente nell’anno accademico 1982/1983, ha descritto (Andrea Proto Pisani compie ottantanni, in Judicium, 6 novembre 2019) le Sue lezioni. Un vero e proprio rito.

A. Proto Pisani Giuliano Scarselli è sempre con me molto affettuoso, ma è vero che provavo un piacere immenso nel trovarmi in un’aula piena di studenti e dovere tentare ogni anno di spiegare il perché lo studio del processo civile potesse essere di grosso interesse: in quanto indispensabile per il superamento della “crisi di cooperazione” a livello di diritto sostanziale e consentire al titolare di un diritto di ottenere tramite il processo tutto quello e proprio quello che gli è garantito dal diritto sostanziale. E ciò soprattutto se letto alla luce dei valori fondanti della nostra Costituzione repubblicana: e cioè la tutela dei diritti inviolabili della persona (ivi compresi ovviamente la tutela dei diritti e delle libertà in materia di lavoro), l’attuazione dei diritti e dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale (indispensabili per la riduzione delle diseguaglianze), la tutela della dignità della persona come valore prevalente rispetto al diritto di proprietà o alla iniziativa economica e sociale.

Visto in questa ottica il processo cessa di essere un qualcosa di arido rivolto solo agli avvocati e ai magistrati, ma diviene asse portante di un moderno stato sociale di diritto.

Detto questo, vorrei aggiungere che l’insegnamento, nello sforzo di spiegare agli studenti la interconnessione tra diritto sostanziale e processo, è riuscito spesso a consentirmi, nel corso dello svolgimento della lezione, di cogliere collegamenti o di sciogliere problemi, utilissimi anche ad essere sviluppati sul piano strettamente scientifico.

E, infatti, superati i primissimi anni di insegnamento, la mia attività scientifica è stata sempre o quasi frutto dell’insegnamento, fino a sfociare nel 1994 nella sintesi delle Lezioni di diritto processuale civile. Ovviamente non compete a me valutare se ciò ha davvero consentito o no qualche progresso.

V. A. Poso Quindi, usando sempre le parole di Giuliano Scarselli, c’era il desiderio da parte Sua di trasmettere agli studenti (era questa la sensazione da loro percepita) «non solo la conoscenza di una materia bensì anche un metodo, dei valori, la costruzione di un sistema». Teneva, poi, un autonomo corso seminariale annuale destinato solo agli studenti che avessero superato l'esame base, seminari aperti anche ad altri docenti, ai magistrati e agli avvocati, a completamento di un percorso universitario.

A. Proto Pisani Sì, sempre nell’ambito dell’insegnamento va collocato l’impegno (appreso da Andrioli) di affiancare al corso di lezioni esercitazioni, cui dedicare non meno di tre ore di una mattinata (come quella del sabato) libera da altri impegni, con la partecipazione attiva di gruppi ristretti di studenti e solo poi con l’intervento dei docenti.

Dopo alcuni anni dedicati allo studio delle locazioni (specie negli anni ruotanti intorno al 1978 in cui fu emanata la legge sul c.d. equo canone, che suscitò il mio interesse anche per l’instaurazione di un possibile parallelismo fra diritto alla conservazione del posto di lavoro e diritto alla conservazione della locazione della casa di abitazione), a seguito della chiamata a Firenze di Giovanni Fabbrini, si affrontarono prima temi di carattere generale, quali i limiti soggettivi, oggettivi e temporali del giudicato, e poi ci dedicammo al primo esame approfondito di riforme processuali, quali quelle poi sfociate nella l. n. 353/1990.

Senza esitazione, le esercitazioni settimanali con Giovanni Fabbrini (e la partecipazione di avvocati, magistrati e docenti anche non fiorentini) costituiscono nel mio ricordo l’esperienza più utile e gratificante della mia attività di insegnamento. E ciò perché prima occorreva addestrare gli studenti, che avrebbero dovuto introdurre la singola esercitazione, alla ricerca della giurisprudenza e di alcuni scritti specifici; poi, ascoltate le relazioni degli studenti, il discorso si trasformava in un dialogo tra me e Giovanni Fabbrini; dialogo che spesso diveniva una contrapposizione fra due diverse formazioni di pensiero, nell’assoluto rispetto intellettuale dell’opinione di ciascuno, opinioni che entrambi erano disposti a modificare, precisare, ecc.; il che già di per sé era un grosso fatto educativo per gli studenti presenti.

V. A. Poso Quindi a Firenze Lei ha avuto l’occasione di collaborare con l’indimenticabile Giovanni Fabbrini (che in precedenza aveva insegnato anche a Pisa e molti sono i ricordi che ci hanno trasmesso Francesco Paolo Luiso e Sergio Menchini, suo allievo diretto, ma anche Giuseppe Pera, che per un periodo di tempo ha condiviso anche lo studio legale con lui e Fabio Merusi). Quali sono i Suoi ricordi? Ci può tratteggiare un ritratto del Maestro prematuramente scomparso?

A. Proto Pisani A quello che ho già ampiamente detto sopra, ora vorrei aggiungere che Fabbrini è stato un processualcivilista dotato di eccezionali capacità logiche. La sua scomparsa è stata per me non solo la perdita di un amico divenuto fraterno, di un collega esemplare che nonostante i suoi impegni professionali non ritardava mai l’inizio delle lezioni o, peggio, si faceva sostituire, che sosteneva tutti gli esami personalmente, che aveva una non comune capacità di guidare gli studenti alla tesi di laurea; ma anche il venir meno della possibilità di portare a termine il suo programma di redigere un manuale di diritto processuale civile (già programmato con la Cedam) in cui mettere a frutto non solo le sue capacità, ma anche di articolare un discorso, preannunciato dai suoi preziosissimi studi su “i poteri del giudice”, “connessione”, “eccezione” (studi che in parte costituivano la continuazione del suo “Manuale di diritto processuale del lavoro” del 1974, pubblicato da Franco Angeli Editore).

Poiché la speranza è l’ultima a scomparire, confido ancora che il suo, bravissimo, allievo prediletto Sergio Menchini, tra i tanti impegni, trovi il tempo necessario per continuare il lavoro del suo Maestro.

Risalgono (oltre che a Elio Fazzalari) anche ai colloqui fra Fabbrini e Luiso nell’Istituto di diritto processuale civile della Sapienza pisana degli anni ’70, le origini di alcune parti del vero e proprio trattato in cinque volumi del (chiarissimo) Diritto processuale civile, di Francesco Paolo Luiso (edito da Giuffrè).

Vorrei concludere con un’osservazione triste: ho sempre avvertito che se io avessi voluto, avrei potuto porre il veto sulla chiamata a Firenze di Giovanni Fabbrini. Ho parlato di tristezza perché probabilmente l’università andava male già quando era moralmente molto migliore di quella attuale.

V. A. Poso Per molti anni a Firenze, anche negli anni in cui Lei ha insegnato, ha operato come giudice del lavoro Marco Ramat, fondatore di Magistratura Democratica, che nel 1965, partecipando a Gardone come relatore al XII Congresso dell’Associazione Nazionale Magistrati invitò i colleghi a liberarsi dagli isola iuris vetero – positivisti e a seguire nell’esercizio della giurisdizione la bussola della Costituzione. Ci sono anche tanti altri esempi in tal senso, non ultimo quello di Salvatore Senese. A Firenze e in Toscana, peraltro, erano sempre influenti gli insegnamenti improntati al cristianesimo sociale di Giorgio La Pira e Don Lorenzo Milani. Quali sono i Suoi ricordi della giurisprudenza dei c.d. «pretori d’assalto»?

A. Proto Pisani Del gruppo di Magistratura Democratica e, in particolare, di Salvatore Senese e Pino Borrè, ho già parlato e ho anche richiamato l’importanza da Essi data alla Costituzione: di conseguenza è fuori discussione il mio favore per la giurisprudenza dei c.d. pretori d’assalto (che brutta espressione, però).

Quanto al mio interesse per il cristianesimo sociale di Giorgio La Pira, Don Lorenzo Milani, cui aggiungerei senza esitazione Giuseppe Dossetti, esso risale agli anni ’50 della mia gioventù: e ciò anche per la collaborazione determinante di La Pira e Dossetti nella formulazione degli art. 2 e 3 della Costituzione, sulla base di un accordo sostanziale con Lelio Basso e Palmiro Togliatti sulla redazione di una Costituzione che legittimasse anche diverse realizzazioni di uno stato sociale; forma di Stato che non fu realizzata ( neanche accennata negli anni ’50) per le politiche reazionarie di Luigi Gedda e del Papato di quel tempo, e per le conseguenti scelte da parte del settore maggioritario della Democrazia Cristiana.

V. A. Poso In qualche biografia ho letto che, facendo propria la lezione di Tullio Ascarelli, di Luigi Mengoni e di tanti altri, Lei ha fatto propria la teoria dell'interpretazione come interpretazione sistematica con la Costituzione e i suoi valori tra i quali innanzitutto la dignità della persona. È questa la Sua metodologia di studio e di ricerca?

A. Proto Pisani È indubbio. Sul punto ho in corso di stampa una noterella in cui prendo esplicita posizione, pur senza nominarlo, contro il carattere anticostituzionale delle posizioni di qualche studioso (ivi compreso un mio collega al quale sul piano personale sono legato da profonda e sincera amicizia) il quale aderisce esplicitamente alle posizioni di Carl Schmitt (cioè di uno dei responsabili dell’olocausto), quasi che la difesa dell’impresa debba avvenire a scapito dell’interpretazione fondata anche sui valori costituzionali.

Si giunge così a una utilizzazione rovesciata dell’uso alternativo del diritto in una prospettiva questa sì inaccettabile, in quanto fondata (come un tempo sulla difesa della razza) sulla cancellazione –abrogazione (oltre che dell’art. 2 Cost.) anche dell’esplicito richiamo dell’art. 41 della Costituzione, che subordina la legittimità dell’iniziativa economica privata al rispetto del valore della dignità umana.

Ad Ascarelli e Mengoni aggiungerei Norberto Bobbio e, in particolare, la sua ricostruzione del pensiero di Tullio Ascarelli, successivo al suo rientro in Italia, in tema di interpretazione; e da ultimo il commento di Maurizio Fioravanti all’art. 2 della Costituzione, per la collana sulla “Costituzione italiana” di Carocci, e il volumetto postumo di Vincenzo Scalisi su “L’ermeneutica della dignità”.

Facendo un salto, vorrei dire che l’adozione da parte mia di questa “metodologia della ricerca” si è tradotta nella mia vita di studioso nel rileggere i rapporti tra diritto sostanziale e processo: in gran parte nel tentativo di rileggere le tecniche di tutela storicamente sviluppatesi a tutela del diritto di proprietà, nel senso, non di contestarle in sé, ma in quello diverso della loro utilizzazione oggi a tutela dei diritti della persona: diritti normalmente a contenuto e a funzione non patrimoniale (come tali bisognosi di tutele urgenti). Per citare un solo esempio, utilizzare ( più che la tecnica di tutela del possesso) soprattutto la tecnica raffinata della denuncia di danno temuto (art. 1172 c.c.) a garanzia dei diritti della persona: da questo punto di vista l’operazione tecnica effettuata attraverso l’art. 28 l. n. 300/1970 (c.d. Statuto dei diritti dei lavoratori) mi sembra davvero rivoluzionaria nella misura in cui, nella sostanza, utilizza la tutela sommaria non cautelare non a favore della proprietà, ma di diritti propri della persona dei lavoratori. Ma su questo ho scritto anche troppo nel corso degli anni e non voglio qui dilungarmi.

V. A. Poso Delle Sue vicende universitarie sappiamo molto, anche per quello che Lei stesso ha scritto nelle Note a margine di una vita universitaria (di un allievo di Virgilio Andrioli), che si possono leggere in Riv.Dir.Proc.,2019, 430 ss.). Sul finire del 2019, per festeggiare in maniera discreta il Suo compleanno, ha dedicato il saggio (pubblicato in Riv. Dir. Proc. 2019, 1429 ss.) «Problemi del processo civile rivisti da un ottantenne» ai Suoi allievi, oltre ottanta, professori, magistrati, avvocati, indicandoli uno per uno per nome, con la speranza di non dimenticarne troppi. Possiamo parlare di una «scuola» di Andrea Proto Pisani oppure, allergico a questa, ha saputo indicare soprattutto un metodo ai suoi tanti allievi?

A. Proto Pisani No, non esiste alcuna “scuola” di Andrea Proto Pisani, ma solo il tentativo di seguire i miei allievi con la stessa attenzione con cui Virgilio Andrioli mi seguì nella mia stesura della Opposizioni di terzo ordinaria e della Trascrizione delle domande giudiziali, cioè delle mie prime due monografie che nulla avevano certamente di rivoluzionario, ma miravano solo a impadronirmi della tecnica (se si vuole della dommatica concettuale) indispensabile per la prosecuzione più o meno fruttuosa dei miei studi in piena autonomia di pensiero (e, se si vuole, di scelte politiche).

V. A. Poso Il Consiglio Superiore della Magistratura (di cui Lei ha fatto parte come componente laico dal 1994 al 1998), organo costituzionale, deve conservare la sua autonomia e deve poter svolgere il suo lavoro, se necessario, con la dovuta discrezionalità. Oggi, però, anche in conseguenza di alcuni procedimenti penali e disciplinari, molte sono le suggestioni per una riforma radicale dell’organo di autogoverno. È un problema di nomine e di come le nomine sono fatte o di regole di condotta e di funzionamento? Qual è la Sua opinione in proposito?

A. Proto Pisani L’autonomia e l’indipendenza della magistratura prevista della Costituzione del 1948, anche attraverso la istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura, costituisce un qualcosa che giustamente ci viene (o ci veniva) invidiato dalle altre magistrature europee.

A tale riguardo occorre però procedere con cautela, perché i casi Luca Palamara e Cosimo Ferri hanno scosso giustamente la pubblica opinione, non solo italiana.

Vorrei procedere per gradi.

a) La grossa scelta della Costituzione è consistita nel sottrarre la c.d. amministrazione della giurisdizione (o se si preferisce la “carriera” dei magistrati) all’esecutivo (al Ministro di grazia e giustizia, come previsto fino ad alcuni anni orsono) e averla attribuita al C.S.M., cioè ad un organo costituito per due terzi da magistrati da loro stessi liberamente eletti, e solo per un terzo da docenti e avvocati di lunga esperienza e competenza anche in materia giudiziaria designati dal Parlamento.

b) Effettuato questo primo indispensabile passo, la magistratura ha ottenuto poi che la carriera (e la retribuzione) dei magistrati fosse, almeno in prima battuta, sganciata da concorsi interni gestiti normalmente dai magistrati superiori, ma fosse fondata su valutazioni quadriennali di professionalità effettuate dai c.d. Consigli Giudiziari, cioè organi decentrati del C.S.M. E qui vi è un primo notevole difetto: le valutazioni di professionalità sono compiute dai soli componenti togati del Consigli giudiziari, senza che i componenti laici abbiano potere anche solo di parola; il che è in palese contrasto con la Costituzione là dove essa prevede che tutte le attività del C.S.M. siano gestite senza distinzione anche dai consiglieri laici e non solo da quelli togati.

In tal modo si è cercato di dare attuazione al principio enunciato dall’art. 107, 3° comma, Cost., secondo cui «i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni».

Residuo duro a morire il potere esclusivo del C.S.M. di conferire gli incarichi direttivi e semidirettivi. Abolito come criterio di scelta quello della anzianità, perché questo nulla dice circa le “attitudini” e il “merito” dei singoli magistrati allo stesso incarico direttivo o semidirettivo, ne è seguita la pressoché assoluta discrezionalità del C.S.M. nel conferimento o nella scelta tra i più aspiranti allo stesso concorso: e ciò perché i requisiti della attitudine e del merito sono requisiti desumibili solo da una serie di fatti (c.d. secondari), fonti pertanto di “presunzioni semplici” dalle quali la deduzione della esistenza o no del fatto principale - attitudine o merito - per definizione e prova priva di certezza (e le cose si complicano ancora di più quando occorre addirittura effettuare un giudizio di “prevalenza” fra più aspiranti).

Ciò ha fatto sì che, almeno negli ultimi venti anni, i consiglieri del C.S.M., i quali nelle altre materie loro attribuite godono di una discrezionalità pressoché nulla o quasi, siano invece di fatto “liberi” di decidere quale sia il magistrato cui assegnare il singolo incarico direttivo o semidirettivo.

V. A. Poso Nel dibattito di questi ultimi anni in particolare (ma la discussione è risalente nel tempo) molti, pur con le dovute critiche, sostengono che l’associazionismo dei magistrati è un valore aggiunto per la magistratura e che la diversità delle correnti deve essere preservata come espressione di democrazia e di pluralismo culturale. Altri definiscono le correnti solo gruppi di potere, senza distinzione alcuna, dove prevale lo stigma dell’appartenenza. Qual è la Sua opinione in proposito e quali sono i rimedi possibili?

A. Proto Pisani Rispondendo a una precedente domanda ho avuto modo di parlare del Convegno del 1964 di Gardone che diede luogo alla formazione delle “correnti”: ciò avvenne non in prospettiva di future lottizzazioni, bensì sulla base della distinzione delle “correnti” (cioè associazioni di magistrati non sopprimibili perché espressione delle libertà di associazione garantita dall’art. 18 Cost.: cosa che spesso si dimentica quando si vorrebbe “sopprimere” le correnti) a seconda del diverso porsi dei magistrati associati nei rapporti ideali (cioè nel senso positivo) tra magistrato e legge (ivi compresa la Costituzione).

Ebbene, con il trascorrere degli anni, da un lato quelle spinte ideali si sono quantitativamente ridotte, dall’altro la sacrosanta soppressione del criterio dell’anzianità ha progressivamente dato luogo al fenomeno disdicevole della lottizzazione degli incarichi direttivi e semidirettivi tra tutte le correnti, nessuna esclusa (ivi compresa, per intenderci, la corrente costituita nel 1964 da magistrati quali Marco Ramat, Salvatore Senese, Pino Borrè e altri, i quali oggi certamente si staranno “rivoltando nella tomba”).

In questa situazione che fare? Personalmente (me ne sono occupato più volte – ad es. in Foro it. 2008,V, 129 ss., Incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati: la necessità di un taglio netto nel sistema di conferimento, e 2019, V, 301 ss., L’ineludibile «problema» del conferimento degli incarichi semidirettivi e direttivi della magistratura: la necessità di un serio dibattito – da ultimo anche in un articolo in corso di stampa su Il Giusto Processo Civile, scritto a quattro mani da me e Natale Giallongo) sono convinto che l’unica soluzione capace di sopprimere il malcostume denunciato è quello di sottrarre in prima battuta il conferimento esclusivo degli incarichi al C.S.M. e l’attribuzione invece, almeno in prima battuta, di tale potere ai magistrati dello stesso ufficio giudiziario (in modo non molto dissimile di quanto accade per la nomina dei direttori dei dipartimenti universitari), con la previsione espressa della prorogabilità nella stessa funzione una sola volta, e, cessato l’incarico, il ritorno del magistrato a ricoprire le funzioni precedenti di magistrato semplice nello stesso ufficio originario al pari degli altri magistrati. Solo così, oltre a eliminare il sistema della lottizzazione, si abolirebbe anche il fenomeno di una doppia carriera (magistrati semplici e direttivi) e si darebbe applicazione al già richiamato art. 107 Cost. secondo cui i magistrati si distinguono soltanto per diversità di funzioni.

È, però, da osservare conclusivamente che la proposta ora riassunta non mi sembri trovare consenso neanche tra i magistrati più di tutti caratterizzati (almeno alle origini) dalle migliori idealità: probabilmente perché il potere è un qualcosa che logora solo chi non lo ha.

V. A. Poso Restando alla Sua specifica competenza, quali sono le proposte concrete per risolvere o almeno tentare di risolvere le diverse criticità da molti anni riscontrate nei diversi ambiti della giustizia civile a cominciare dagli aspetti generali e organizzativi?

A. Proto Pisani Cerco di affrontare tutti insieme i problemi della crisi del processo civile.

Direi che la modestia scientifica e più in generale culturale del Guardasigilli e del Presidente del Consiglio (che hanno addirittura ottenuto il rinnovo della propria nomina nonostante la radicale modifica della maggioranza di governo) impedisce loro di avere chiarezza sui veri problemi da affrontare.

La crisi del processo civile deriva innanzitutto da deficienze ordinamentali e organizzative: questo è da decenni un dato acquisito da tutti gli operatori del diritto.

Innanzitutto da deficienze sul piano organizzativo.

In primo luogo, il numero insufficiente dei magistrati addetti al ramo civile e inoltre la cattiva distribuzione dei magistrati esistenti. Al riguardo mi sembra opportuno invitare alla lettura della recentissima analisi, completa di tutti i dati numerici e dei costi necessari, svolta da un ex magistrato, Marco Modena, Giustizia civile. Le ragioni di una crisi, Aracne, Roma, 2019 (rinviando ad altra occasione per eventuali chiose che non inficiano in modo alcuno i risultati raggiunti dall’autore).

In secondo luogo, la carenza degli ausiliari amministrativi del giudice: cancellieri e segretari.

In terzo luogo, l’opportunità di sopprimere i giudici onorari di tribunale ( malpagati, privi di autonomia e indipendenza, spesso anche di preparazione adeguata) e la loro sostituzione con la figura di un assistente del giudice, selezionato tramite concorso, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, regolarmente e adeguatamente retribuito, cui attribuire competenze giudiziarie minori (quali, ad esempio, la liquidazione dei compensi di consulenti tecnici, la redazione di decreti ingiuntivi e di progetti di decisione, sempre e soltanto per le controversie semplici, specie se ripetitive, e altro).

Quanto ai giudici di pace possono sopravvivere nella attuale situazione di crisi, ma solo attribuendo loro competenze per materia (allo scopo di assicurarne una formazione efficace) e non competenze per valore che concernono ogni ramo dell’ordinamento.

Alla stregua di un progetto fiorentino (pubblicato in Foro it., 2017, V, 208 ss.) i problemi di tecnica normativa sono relativamente semplici in quanto ampiamente “arati” (anche se sconosciuti a chi ci governa). Li riassumo con la massima semplicità:

a) il modello base del processo di cognizione dovrebbe essere quello del processo del lavoro con integrazione della fase preparatoria relativa a repliche, controrepliche e chiamata in causa di terzi;

b) si arriva così alla prima udienza di trattazione davanti al giudice, per la programmazione della eventuale istruzione o addirittura la decisione immediata;

c) l’appello andrebbe notevolmente modificato con aperture ampie alle nuove prove ed eccezioni (e addirittura consentendo la modifica delle domande ove inerenti allo stesso “rapporto” controverso);

d) si dovrebbe poi prevedere una fase di istruzione preliminare relativa alla assunzione della prova testimoniale, alla esibizione di documenti e alla consulenza tecnica; l’attivazione di una fase di tale specie dovrebbe poter facilitare soluzioni concordate presso gli stessi avvocati con soppressione di quel vero e proprio non senso della mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità, che contrasta con la natura volontaria, cioè condivisa, dell’accesso alla mediazione vera e propria;

e) sarebbe, infine, da prevedere il processo contumaciale relativamente alle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili e la generalizzazione della condanna con riserva di eccezioni prima facie manifestamente infondate; istituto, quest’ultimo, già presente nel nostro ordinamento, ma solo in ipotesi tipiche, adeguando il nostro processo di cognizione a istituti ampiamente presenti e di grossa utilità negli ordinamenti francese e tedesco;

f) per motivi di opportunità evito di parlare in maniera approfondita del giudizio di cassazione sul quale sono sin troppo spesso intervenuto (v., da ultimo, Riv. Dir. Proc., 2020, p. 1192 ss. in uno scritto dedicato a F.G. Scoca, articolo volto soprattutto a provocare un dibattito).

V. A. Poso Una domanda obbligata a un Professore universitario. Quali sono le criticità e i problemi irrisolti dell’università italiana, con rifermento alla formazione e al sistema della ricerca, ma anche alla selezione del personale docente?

A. Proto Pisani Sulla crisi dell’università mi limito a una battuta rapidissima. Nel sistema attuale, oltre a un calo pauroso della qualità degli studi anche monografici (non giustificabile solo col passaggio da una università di elite ad una università di massa), la selezione avviene tramite blande valutazioni insite nella introduzione di giudizi (apparentemente) di sola abilitazione, giudizi normalmente sempre preceduti dalla selezione di “ricercatori” pressoché sempre sotto il controllo di gruppi di potere interni ai Dipartimenti. Una volta entrati nel sistema, la progressione in carriera diviene pressoché automatica (anche per motivi economici di bilancio delle singole università) attraverso concorsi locali fittizi (gestiti dai Dipartimenti di appartenenza di chi vi era entrato come ricercatore). Soppressione completa, infine, dei trasferimenti con le inevitabili gravi conseguenze sul piano culturale.

Vorrei ricordare, infine, una vicenda raccontatami da Andrioli. Negli anni trenta del secolo scorso, Antonio Segni fece vincere il concorso di professore ordinario di procedura civile a Sergio Costa. Ebbene Chiovenda criticò severamente l’operato di Segni, non tanto per il favore fatto al suo conterraneo, quanto perché – disse ad Andrioli – il danno derivava dal fatto che in tal modo Sergio Costa (a suo avviso studioso mediocre) avrebbe potuto divenire, in futuro, a sua volta commissario di concorso, così che la sua nomina a professore ordinario avrebbe agito da moltiplicatore a danno della serietà della ricerca universitaria.

V. A. Poso La grave crisi emergenziale ha imposto regole eccezionali che sono state criticate da molti, anche sotto il profilo costituzionale. Qual è la Sua opinione in proposito?

A. Proto Pisani Il rinnovo dei poteri straordinari al Presidente del Consiglio dei Ministri occasionati dall’epidemia, purtroppo di nuovo in atto del Covid-19, mi induce a richiamare l’intervento che io e Natale Giallongo avemmo a svolgere e pubblicare nell’aprile 2020 (Brevi note su Costituzione e provvedimenti conseguenti alla epidemia da coronavirus, in Judicium, 22 aprile 2020). È anche un modo per ricordare un carissimo amico scomparso il 3 ottobre 2020 a termine di una gravissima malattia affrontata con serenità esemplare, e che mi ha arricchito molto.

Cerco di sintetizzare il nostro pensiero.

La epidemia in atto ha turbato e continua a turbare anche molti operatori giuridici.

Innanzi tutto i provvedimenti governativi (e talvolta di alcuni Presidenti di Regione) di prevenzione e di contrasto dell’epidemia, nonostante il preavviso dato dalla gravità dell’esperienza cinese, e la dichiarazione di emergenza sanitaria nazionale emanata il 31 gennaio di quest’anno, risalgono solo al 20 febbraio (decreto legge n. 6), senza che nel periodo intermedio risulti effettuata alcuna attività di predisposizione di attrezzature (semplici, ma indispensabili quali le mascherine, i tamponi, ecc. che solo negli ultimi giorni di aprile sono stati acquisiti).

Non risulta inoltre che nel mese di febbraio politici o operatori giuridici abbiano aperto dibattiti sulla delicatezza costituzionale dei provvedimenti che inevitabilmente si sarebbero dovuti emanare per contrastare la diffusione della sempre più vicina epidemia preannunciata dalla dichiarazione di emergenza sanitaria nazionale.

V.A. Poso Cosa avrebbe dovuto fare, allora, in concreto il Governo?

A. Proto Pisani Emanata la dichiarazione di emergenza sanitaria nazionale, ci si aspettava che il Governo, consapevole per un verso dell’assetto costituzionale dei rapporti tra esecutivo e parlamento previsto nella seconda parte della Costituzione e per altro verso della delicatezza dei diritti e delle libertà fondamentali previsti dalla prima parte della Costituzione, diritti e libertà su cui necessariamente incidesse con provvedimenti (urgenti) volti a fronteggiare le conseguenze della epidemia già preannunciata.

Se avesse avuto la duplice consapevolezza delle questioni ora ricordate, un Governo che voglia pomposamente etichettarsi come democratico, ad avviso di chi scrive avrebbe dovuto:

a) convocare urgentemente Camera dei Deputati e Senato (se possibile in seduta congiunta) e informare come la gravità della situazione (anche sulla base delle esperienze straniere di Cina, Corea del Sud ed Iran) fosse tale da dovere intervenire tramite provvedimenti su interessi gravissimi, su vere e proprie libertà e diritti fondamentali delle persone di rilievo costituzionale, provvedimenti necessariamente urgenti;

b) informare il Parlamento nel suo complesso di maggioranza e minoranza, e solo dopo questa informazione il più possibile specifica, e il dibattito successivo, assumersi la responsabilità di emanare i provvedimenti necessari, provvedimenti sul cui contenuto aveva preventivamente informato il Parlamento.

Non è possibile col senno di poi dire quali sarebbero state le conseguenze di questa convocazione ed audizione.

Una cosa è però sicura: un simile comportamento avrebbe eliminato la possibilità di esautoramento del Parlamento, e ciò proprio nel momento in cui il Governo avrebbe avuto la necessità di emanare provvedimenti a tutela del bene salute (sopravvivenza) dei cittadini; provvedimenti che allo stesso tempo avrebbero quantomeno compresso libertà, diritti fondamentali dei cittadini, diritti gelosamente garantiti dalla prima parte della Costituzione del 1948.

Direi che mai dal 1948 ad oggi si sia verificata una situazione di tale gravità e la conseguente indispensabilità – proprio perché il Governo avrebbe dovuto emanare provvedimenti urgenti (nella forma corretta: cioè il decreto-legge immediatamente efficace, ma soggetto a conversione in legge da parte del Parlamento) limitativi del godimento pieno di diritti fondamentali dei cittadini – di rispettare la centralità del Parlamento prevista dalla seconda parte della Costituzione.

Per fare ciò si sarebbe dovuta conoscere bene la Costituzione e i suoi valori e le loro interconnessioni, conoscenza che, invece, le forze politiche di cui il Governo è espressione, ed i singoli componenti del Governo, hanno mostrato di non possedere o di non volere utilizzare.

V. A. Poso Alcuni studiosi e operatori giuridici, anche di elevata esperienza, hanno denunciato, sotto diversi profili, la dubbia costituzionalità dei provvedimenti governativi adottati per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Qual è la Sua opinione in proposito?

A. Proto Pisani è fuori di dubbio che i provvedimenti urgenti governativi hanno inciso oltre che sulla libertà personale (art. 13), sulla libertà di circolazione (art. 16), sulla libertà di riunione (art. 17), anche sul diritto di agire in giudizio a difesa dei propri diritti e interessi legittimi (art. 24), sul diritto a professare la propria religione anche negli edifici di culto (art. 19), sul diritto del condannato a non subire trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27), sul diritto dei genitori di avere rapporti significativi con i propri figli (art. 30), sul diritto all’istruzione (art. 33), sul diritto di impresa (art. 41), ed ancora sul diritto di essere soggetti alle leggi formate secondo le disposizioni previste dalla Costituzione e non con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, udito il Ministro della Sanità e gli altri Ministri competenti, come invece previsto dal decreto - legge (!) 23 febbraio 2020 n. 6 convertito in L. 5 marzo 2020, n. 13, entrambi in palese violazione della seconda parte della Costituzione

Orbene, a mio avviso, la violazione più grave della Costituzione si è avuta – come già detto – nell’esautoramento del Parlamento anche nel procedimento di formazione di provvedimenti governativi che incidono su diritti fondamentali previsti dalla Costituzione. Quanto invece alle ipotesi sopra ricordate siamo in presenza di una “compressione” per motivi sanitari non sempre specificamente previsti dalle suindicate disposizioni costituzionali, ma mai di una loro violazione in senso stretto.

V. A. Poso Qualcuno, addirittura, ha parlato di violazione della libertà personale.

A. Proto Pisani Parlare di detenzione domiciliare riguardo all’art. 13 Cost. è solo una boutade, non un ragionamento giuridico, non fosse altro perché io stesso ho avuto ogni giorno possibilità di allontanarmi dalla mia abitazione, al pari di chi esce quotidianamente per acquistare i giornali, per sgranchire le gambe facendo il giro dell’isolato o accompagnare fuori il cane, per recarsi in banca, anche andare ad acquistare le sigarette (su cui solo fumatori pentiti possono dissentire e nulla ha a che vedere, come si accennerà tra poco, col diritto alla tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi legittimi); più seriamente per avvocati e magistrati di recarsi ai propri studi professionali e uffici giudiziari per studiare e trattare le controversie “urgenti”.

Quanto poi alla violazione degli altri diritti o libertà fondamentali, di cui agli artt. 16, 17, 19, 33, 41 Cost., si tratta di diritti comprimibili già ai sensi delle disposizioni costituzionali, anche se non sempre specificamente per motivi di sanità.

V. A. Poso Sul piano della giustizia, in particolare quella civile?

A. Proto Pisani A mio avviso il diritto di agire e difendersi in giudizio non è stato mai offeso, sia in civile sia in penale, stante la salvezza sempre prevista della possibilità di agire in via cautelare o contro provvedimenti cautelari (senza che sia necessario fare ricorso ad ardite analogie con la vendita di tabacchi). Relativamente alla tutela familiare e dei rapporti con i figli, vi è sempre la possibilità di ricorrere al Tribunale dei Minorenni ove ne ricorrano gli estremi al procedimento previsto dall’art. 336 c.c. e al giudice ordinario ai sensi dell’art. 700 (se del caso in via alternativa o cumulativa all’anticipazione dell’udienza ex art. 708, 709 e 709 ter c.p.c.); non senza dimenticare che l’art. 700 è norma generale di chiusura per la tutela di diritti a contenuto e/o funzione non patrimoniale e il compito che questa norma tutt’oggi assolve nell’assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali delle persone, ove non ricorrano procedimenti sommari tipici.

V. A. Poso Passiamo ad altro. Alcuni scritti, risalenti anche agli anni ‘60 (raccolti in due volumetti pubblicati da Edizioni Accademiche Italiane nel 2017, Alla ricerca di un senso, e, nel 2019, Ancora alla ricerca di un senso), ci restituiscono un giurista autentico caratterizzato da profondi sentimenti religiosi, di fede cristiana, che si interroga sulla giustizia secondo Dio (alla luce dei Vangeli) e sulla giustizia secondo gli uomini (alla luce della Costituzione). Come è riuscito a coniugare la fede e il mistero che ad essa è sotteso con la giustizia umana, nel contesto delle gravi contraddizioni, disuguaglianze e violenze che da sempre hanno caratterizzato la società?

A. Proto Pisani Devo premettere che per motivi ideologici (alla cui stregua a mio avviso lo Stato deve essere la casa comune di tutti, di tutte le persone, se si vuole, di buona volontà che abbiano assorbito i valori espressi dagli artt. 2 e 3 della Costituzione), io ripeto spesso che la scuola, come anche l’università debbono, dovrebbero, essere gratuite e pubbliche per tutti (senza stare a dilettarsi sulle parole «senza oneri per lo Stato»).

Partendo da questo presupposto io (come ho avviato le mie figlie alla istruzione pubblica) non ho fatto mai riferimento nei miei corsi universitari al fenomeno religioso, né indicato in modo alcuno le mie preferenze su tale piano: e ciò per un rispetto di un principio di laicità (desumibile anche dagli artt. 2 e 3 Cost.) in cui fortemente credo. Ed altrettanto spero di aver fatto nei miei scritti giuridici.

Ciò premesso, io personalmente non sono affatto chiuso al fenomeno religioso: ma di esso ho trattato solo nell’ambito di riviste della c.d. sinistra cristiana (che brutta espressione!) come Il Tetto, rivista napoletana cui ho collaborato sin dal suo primo numero del 1964; così come, specie dopo la conclusione del mio insegnamento universitario, mi sono più volte soffermato anche per iscritto su temi quali la fede, l’etica, la giustizia secondo Dio (alla luce dei vangeli) e secondo gli uomini(alla luce della Costituzione), come evocato nella domanda che mi è stata rivolta.

Mi piace, pertanto, concludere questa intervista parlando di questi temi come li vedo oggi.

Fondamentale al riguardo è stata la rilettura, dopo quasi settanta anni, del libro di José María Díez–Alegría. Come ho accennato nella presentazione della raccolta di alcuni passi del suo volume Io credo nella speranza del 1972, il mio incontro col gesuita spagnolo avvenne a seguito dell’indicazione di un altro gesuita, Paolo Tufari, grande amico di tutti i redattori dei primi anni della rivista, al quale si deve il suggerimento del nome Il Tetto. Su tale base ho richiamato l’attenzione sul radicale distacco dal messaggio etico – profetico risalente all’Antico Testamento e, in particolare, sul richiamo dei profeti al valore della giustizia verso i deboli, alla predilezione dei soggetti deboli della storia e quanto meno alla pericolosità insita (come tentazione diabolica perenne) in ogni specie di potere: distacco che trova le sue origini nella progressiva alleanza della Chiesa cattolica, a partire da Costantino e Teodosio, col potere politico volto a privilegiare, nel succedersi dei secoli (almeno fino ai primi del novecento), gli interessi dei “ricchi” e non dei deboli dei vari periodi storici.

Un messaggio – quello dei vangeli e dei profeti – in contraddizione con la struttura gerarchica di potere della Chiesa cattolica, soprattutto (ma non solo) del suo vertice romano, e il suo stesso diventare un vero e proprio potere politico.

Ciò avrebbe continuato ad apparire evidente ad alcuni gruppi isolati di cristiani, che però sarebbero stati contrastati con energia (e spesso con violenza) soprattutto dai vertici della Chiesa, divenuta essa stessa “struttura di potere” dimentica della propria origine.

Direi che l’evoluzione, il cambiare pelle della Chiesa, con l’abbandono della centralità della predilezione dei deboli, abbia determinato da parte di molti (sia pure da diverse sponde) lo spostamento della riflessione religiosa prevalentemente (anche se mai del tutto) sul terreno sociale e dei relativi scontri più che sulla riflessione sulle caratteristiche di amore e di persona del Dio cristiano (e ebraico prima). Ciò ha comportato il rischio – a me sembra – gravissimo di accentuare il carattere etico rispetto a quello profetico – escatologico specifico del cristianesimo. Spostamento che ha fatto perdere la specificità del Dio cristiano (di parlare equivocamente di fine della religione e/o di morte di Dio) nonché – in una sorta di eterogenesi dei fini – una, quanto meno, riduzione di attenzione alla centralità della predilezione per i deboli e del significato anche sociale del Dio persona.

V. A. Poso Interessante questa prospettazione del «Dio persona». Vuole specificare meglio questo concetto?

A. Proto Pisani Ho piena consapevolezza di non possedere gli strumenti culturali che sarebbero necessari per approfondire il discorso appena accennato.

Mi sembra, però, che ci si possa limitare alle seguenti schematiche osservazioni.

Il Dio (ebraico e poi) cristiano (a differenza del dio astratto dei filosofi) è un Dio persona che si rivolge alle persone.

Ancora, ove si prescinda da alcune componenti mitiche dell’antico testamento, è un Dio che parla con le persone a iniziare da Abramo; e un Dio liberatore dalla schiavitù dell’Egitto.

Attraverso i profeti si ha l’apparizione di un Dio misericordioso che aborre i sacrifici e, si direbbe oggi, gli aspetti “cultuali” come contropartita, da parte degli uomini, della sua misericordia, del suo amore (infinito) verso gli uomini.

Utilizzando (in modo pressoché integrale, senza nessuna mia aggiunta) alcune pagine (lette circa quaranta anni fa) di un teologo tedesco, Hans Küng, noto anche per la sua chiarezza, mi sembra da dire: il Dio che Gesù ha annunciato, non è, come si è spesso inculcato ai bambini, un Dio capriccioso e maschilista, un Dio della legge, un Dio sorvegliante, un Dio senza tratti materni; non è un Dio a immagine dei re, dei tiranni e dei dittatori. Egli è piuttosto il buon Dio, che mi è anche madre: il Dio dell’amore dunque che in tutta la sua giustizia si apre incondizionatamente agli uomini, alle loro pene e alle loro speranze. Un Dio che non avanza sempre soltanto delle pretese, ma dona; che non opprime l’uomo, ma lo rinfranca; lo risana. Un Dio che ha cura di quelli che cadono (e chi non cade?). Un Dio che invece di condannare, perdona, invece di punire, libera, invece che fare giustizia, usa clemenza; che si rallegra della conversione di un’unica persona non giusta che di novantanove giusti. Un Dio che, pertanto, ama di più il figlio perduto che quello rimasto a casa, il gabelliere più che il fariseo, gli eretici samaritani più che gli ortodossi, le prostitute e le adultere più che i loro giudici troppo presuntuosi.