Sul destino dell’Europa

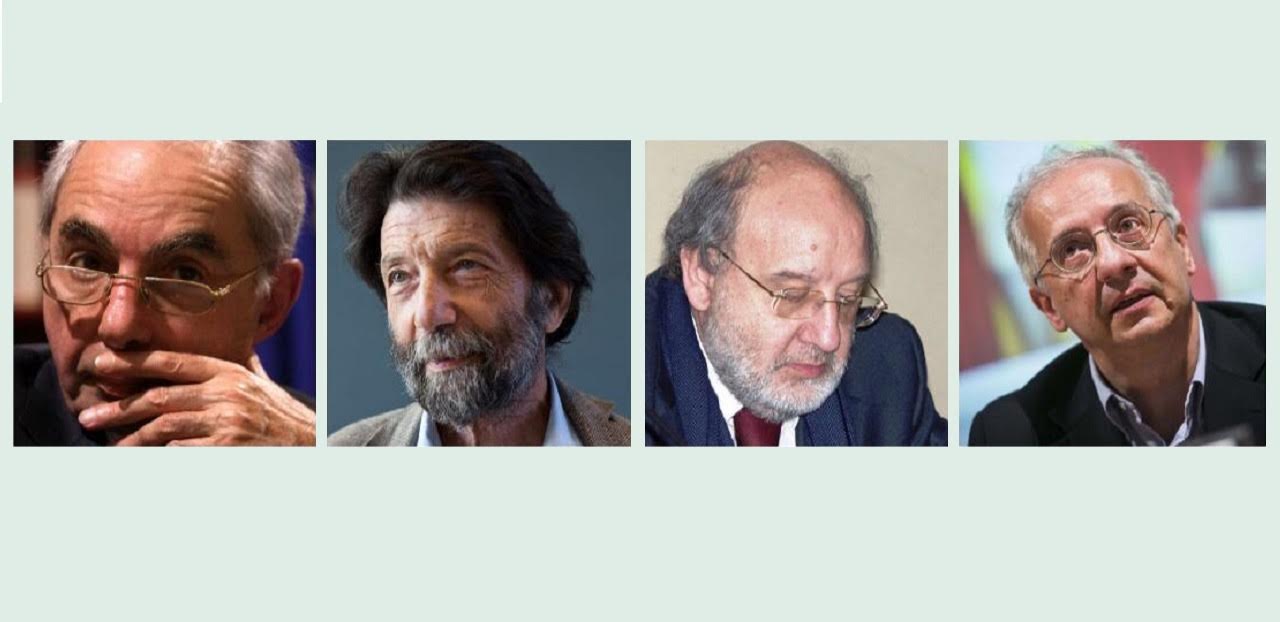

Marco Dell’Utri intervista Giuliano Amato

Massimo Cacciari

Virgilio Dastoli

Walter Veltroni

Sommario: 1. Le domande. 2. La scelta del tema. 3. Le risposte. 4. Le conclusioni.

1. Le domande

1) Il sogno di un’Europa (realmente) unita è ancora attuale, o possiamo realisticamente considerarlo come l’ultimo capitolo di una storia delle idee e delle utopie irrealizzate che, da Tommaso Moro in poi, ha accompagnato la vicenda della cultura moderna e contemporanea?

2) Il fallimento (sin qui registrato) del progetto politico eurounitario è (principalmente) dovuto a motivi politici contingenti, o è la coerente conseguenza di una crisi culturale o di civiltà?

3) Se è vero che l’incontro dei popoli ha per lo più avuto inizio attraverso l’organizzazione dello scambio commerciale e la creazione dei corrispondenti istituti giuridici, non vi sembra che in Europa (ormai da tempo stabilizzata ai limiti di quello stadio minimo) sia effettivamente mancata, nel disegno politico delle classi dirigenti, un’adeguata elaborazione di un ethos o di prassi pedagogiche e progressive (tipiche della mentalità utopistica) necessarie a dar vita a un’effettiva koiné culturale e politica oltre l’homo oeconomicus ?

4) Una più larga e diffusa penetrazione della cultura dei diritti della persona (oltre i limiti strutturali delle competenze proprie dell’Unione, e secondo il modello del Consiglio d’Europa e della Corte di Strasburgo) può ritenersi il possibile punto di partenza per la realizzazione di un rinnovato ‘esperanto’ europeo, fondato sul riconoscimento della sovranità della ‘persona’, da cui muovere per una ‘ricostruzione’ democratica delle sue istituzioni?

2. La scelta del tema

Marco Dell’Utri

“Socialismo o barbarie”, veniva scrivendo Rosa Luxemburg poco più di un secolo fa, recuperando un pensiero attribuito (con discussa approssimazione) a Friedrich Engels (e da altri più argomentatamente ricondotto a Karl Kautsky): “La società borghese si trova a un bivio, o la transizione al socialismo o la regressione alla barbarie”.

Di là dalle questioni legate alle origini della formula (un’espressione che la storia successiva avrebbe ripresa e largamente ripensata, come testimoniato dall’esperienza dell’organizzazione politico-filosofica, Socialisme ou Barbarie, di Cornelius Castoriadis, attiva tra gli anni ’50 e ’60), sta la lucida percezione, dell’intellettuale polacca e dei teorici del comunismo ottocentesco, che la crisi del sistema capitalistico necessariamente avrebbe condotto, in assenza di un progetto collettivo di governo solidale delle comunità, al fatale abbandono, del destino dell’umanità, ai suoi istinti predatori più profondi e inquieti.

La storia della prima metà del Novecento ha fornito alcune risposte politiche concrete alla crisi del capitalismo (la rivoluzione bolscevica; i regimi fascisti; il nazismo), sperimentandone gli esiti folli di due guerre mondiali e del programma criminale di scientifico annientamento delle diversità.

La crisi dello stato borghese, se nella prospettiva sovietica ha significato la convinzione della perdurante necessità di un governo autoritario e di una gestione illiberale e totalitaria dell’organizzazione e dei frutti del lavoro sociale (implosi, nel breve tempo di qualche decennio, nella dimensione tirannica, violenta e improduttiva, di quell’esperienza), sembrò al contrario indurre, i teorici del capitalismo e le formazioni politiche delle società occidentali dopo l’ultima guerra, a lasciarsi educare dalla lezione della storia, attraverso l’individuazione delle forme organizzative che avrebbero consentito di rendere compatibili, i modi di produzione e di scambio propri del sistema capitalistico, con i valori e i metodi dell’organizzazione politica democratica.

Veniva così aprendosi, alla prospettiva dell’azione politica dei paesi dell’Occidente europeo – quelli più direttamente chiamati in causa dalle macerie di quella che pure fu definita una nuova ‘guerra dei trent’anni’ (dal 1914 al 1945), e dalla fine della secolare esperienza del colonialismo – lo spazio largo della gestione ‘riformistica’ della società, operata (quanto meno nelle prospettazioni programmatiche delle classi dirigenti tra gli anni ‘50 e ‘70) in termini ‘gradualistici’, ossia legando insieme, armonizzandole, le inevitabili diverse ‘velocità’ che fatalmente caratterizzano la crescita economico-produttiva, da un lato (sempre più accelerata dall’innovazione tecnologica), e il progresso civile e morale delle società democratiche, dall’altro: un progresso morale e civile ancora stentato e non compiutamente realizzato nei suoi propositi di emancipazione individuale e sociale, di liberazione della persona e di costruzione pluralistica della vita delle comunità intermedie.

Quell’antica intuizione di gestione riformistica delle società, coltivata dalle classi dirigenti dell’occidente europeo nei primi anni ’50, si era intanto venuta accompagnando alla visione di un'integrazione economico-politica dei diversi paesi del continente, nel quadro di una (prospettata) cornice istituzionale capace di garantire la pace e la prosperità all'interno dei confini europei.

Le tracce di quel progetto venivano incontrandosi (per rimanere alla limitata esperienza giuridica del nostro Paese) con la previsione dell'art. 11 della Costituzione italiana che, con una disposizione impensabile nel clima culturale nazionalista cui largamente dovevano ricondursi le responsabilità della tragedia bellica, rendeva aperta la disponibilità dello Stato italiano a consentire, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle «limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni».

La norma, verosimilmente pensata in vista della partecipazione dello Stato italiano all'organizzazione delle Nazioni Unite, finì con rivelarsi decisiva nel percorso, in larga misura ancora in atto, dell'integrazione europea.

Con l'adesione dello Stato italiano ai primi tre fondamentali trattati, istitutivi della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA, 1951), della Comunità Economica Europea (CEE) e della Comunità Europea per l'Energia Atomica - EURATOM (entrambe del 1957), erano state poste le basi istituzionali per la costruzione di uno spazio di libera circolazione delle merci (ma anche dei lavoratori) e di un coordinamento di talune attività economiche strategiche.

Con il crollo del sistema sovietico negli anni successivi al 1989, la mancata informazione, della prassi politica delle classi dirigenti dei paesi dell’est europeo, a quel metodo riformistico di ‘graduale’ e complementare attivazione di libertà economiche e libertà politiche e civili (un tema verosimilmente intuito, con singolare lucidità, dalle prime politiche di Michail Gorbaciov), contribuì potentemente a determinare, attraverso le esperienze delle comunità statali dell’oriente europeo e della stessa Russia del dopo ‘89, la conseguenza della rapida polarizzazione di quelle società tra provvedute minoranze (di oligarchie economico-politiche), da un lato, e incontrollate e deprivate maggioranze popolari, dall’altro, più realisticamente ‘infeudate’, che opportunamente governate.

Le classi dirigenti delle società dell’Europa orientale dei primissimi anni ‘90, avevano verosimilmente tratto ispirazione, nell’orientamento delle proprie (prime) politiche (asseritamente) ‘liberal-democratiche’, dall’esperienza dei governi occidentali degli anni ’80, marcatamente inclini a rafforzare gli aspetti di quella piena liberalizzazione economica delle società che, negli anni della lunga stagione contestativa (tra il ’68 e il ’77), era rimasta (per il significativo ricambio culturale e generazionale di quegli anni, ma anche in ragione delle contestuali congiunture di ciclo economico e di riequilibrio geopolitico) totalmente estranea alle rivendicazioni politiche e civili delle più giovani generazioni, ed anzi da esse apertamente contrastata e combattuta.

Le figure di capi di governo come Ronald Reagan o Margaret Thatcher possono essere qui richiamate, in chiave simbolica, a modelli di uno stile politico che avrebbe più avanti preparato il terreno delle successive politiche economiche (dagli anni ’90 in poi) definitivamente consacrate alla liberalizzazione dell’economia finanziaria, alla decisa contrazione del ruolo sociale del Welfare State e alla larga dipendenza dei bilanci statali dalle politiche di indebitamente pubblico attraverso il ricorso al mercato dei capitali.

Nel frattempo, quel disegno di integrazione europea (che, originariamente limitato ai paesi fondatori, come l'Italia, la Francia, la Germania, il Belgio, l'Olanda e il Lussemburgo, ha finito col coinvolgere quasi tutti i paesi europei) si è evoluto attraverso il consolidamento delle istituzioni politiche (il Parlamento, la Corte di Giustizia, il Consiglio e la Commissione europei), in parallelo alla costante dilatazione delle relative competenze.

Il cammino dell'integrazione europea, occorre registrare, ha conosciuto (e in larga misura ancora conosce) arresti o ripensamenti (come nel caso del fallimento del trattato istitutivo di una Costituzione per l'Europa firmato a Roma il 29 ottobre 2004), e talora veri e propri passi indietro, come di recente accaduto con l'indizione e lo svolgimento del referendum (tenutosi in Gran Bretagna nel 2016), ad esito del quale la maggioranza della popolazione britannica ha votato per la revoca della propria adesione alle istituzioni dell'Unione (completata solo in questi mesi).

Le ragioni del dissenso o delle perplessità (manifestate in modo particolare dai paesi del Nord Europa e dalle formazioni politiche più conservatrici all'interno dei singoli stati) possono in larga misura ricondursi all'insoddisfacente livello della democratizzazione delle istituzioni centrali (dominate con carattere di marcata esclusività dalle scelte dei singoli governi nazionali) e, più ancora, alla persistente accentuazione delle politiche legate all’equilibrio economico-finanziario dei singoli Stati nazionali (nel nome dell’austerità e del rigore contabile, coerente, o sintonizzato, con le aspettative dei c.d. mercati finanziari), rispetto alla timida o riluttante vocazione delle politiche sociali di redistribuzione delle risorse o di allargamento e sviluppo dei diritti dei singoli e dei gruppi.

Allo stesso modo, le ricorrenti crisi legate a vicende verificatesi lontano dall’Europa, ma sull’Europa tragicamente abbattutesi (come la crisi finanziaria del 2008 originata negli Stati Uniti, o l’esplosione dei fenomeni immigratori dall’Africa o dall’Asia minore), hanno scoperto i diversi governi europei perdutamente (o maliziosamente) distratti, incapaci di formulare alcuna coerente politica unitaria o solidale; messa a nudo la sensazione dell’essere europeo come fatto destinato ad esaurirsi, in sé, sul piano della mera designazione geografica, piuttosto che sul terreno di una naturale disposizione culturale o etico-politica.

L’odierna vicenda dell’epidemia influenzale legata al c.d. ‘coronavirus’ (Covid-19) sembra avere, ancora una volta, rinfocolato quegli innati egoismi e quelle antiche diffidenze tra gli Stati europei che pure possono farsi risalire, storicamente, a radici più profonde di quelle legate alle contingenze di questi giorni.

Una riflessione meno frettolosa, o emotiva, sulle odierne difficoltà del progetto politico europeo potrebbe agevolare una comprensione più adeguata delle cause del (prefigurabile?) fallimento del disegno dell’Unione continentale, invitando a ricercarne le eventuali origini in una più radicale crisi dell’intera cultura o della civiltà occidentale, presa tra gli istinti predatori o distruttivamente nichilistici che animano (o rianimano) gli egoismi neocapitalistici, e le (pur sostenute) declamazioni dei diritti di emancipazione delle persone e delle comunità politiche.

Se queste sono le premesse, diviene essenziale individuare i riconoscibili limiti dell’originario progetto eurounitario del secondo dopoguerra, o le eventuali carenze delle classi dirigenti del secondo Novecento.

Nel quadro del discorso che coinvolge l’impegno culturale del giurista, è lecito domandarsi se l’orizzonte di un nuovo inizio possa individuarsi in un percorso inverso a quello originariamente avviato negli anni ‘50: ossia in un cammino che, lungi dal muovere dall’alto (da una preliminare ‘ingegneria’ delle istituzioni del potere), sappia porre al centro del progetto europeo il valore ‘sovrano’ della persona e delle sue prerogative di elaborazione delle istanze di senso, capaci di valorizzarla fuori da una mortificante prospettiva politica ‘difensiva’, ridotta a una mera gestione amministrativa della sua sola sopravvivenza biologica.

3. Le risposte

1) Il sogno di un’Europa (realmente) unita è ancora attuale, o possiamo realisticamente considerarlo come l’ultimo capitolo di una storia delle idee e delle utopie irrealizzate che, da Tommaso Moro in poi, ha accompagnato la vicenda della cultura moderna e contemporanea

Giuliano Amato Ci volle l’orrore della guerra, della Shoah, dei milioni e milioni di morti nel mondo intero per responsabilità dell’Europa; ci volle tutto questo perché gli europei, sopraffatti da tanta responsabilità e dal dolore che ne veniva, andassero a cercare nel loro passato le radici e le ragioni della civiltà che pure possedevano. E c’era, c’era quella civiltà in una storia pur contraddittoria, nella quale il bene e il male erano stati entrambi coltivati. C’era la tortura, fino alla Shoah, ma c’erano i diritti e la dignità della persona, c’era l’autoritarismo ma c’era la democrazia liberale, c’era l’homo homini lupus ma c’erano anche le utopie della felicità comune.

Gli europei del secondo dopoguerra, insieme alle nascenti Nazioni Unite, proclamarono che tutti gli uomini furono creati eguali ed eguali sono nei diritti e nella dignità. Ma loro, in quanto europei, avevano anche qualcosa di più oltre a questa fede condivisa: stili di vita comuni, tradizioni e abitudini comuni, così come aveva scritto a suo tempo Edmund Burke e come allora scriveva Federico Chabod. Tanto che –aveva aggiunto Burke – nessun europeo si sente davvero straniero in uno Stato, europeo, diverso dal suo.

Insomma, l’utopia dell’Europa unita, già nella mente di Kant, poi predicata da Mazzini e più tardi dagli europeisti degli anni ’20, non nasceva solo da slanci ideali, nasceva da un fondamento reale. Certo, c’era il contesto contraddittorio di cui si diceva, c’erano i rapporti pregressi fra Stati che fino al giorno prima si erano combattuti e avevano seminato così ostilità reciproche fra i loro stessi popoli. Non era facile sopire quei sentimenti e far crescere al loro posto la solidarietà reciproca. Avrebbe richiesto tempo, come disse Robert Schuman nella sua famosa dichiarazione del 9 maggio 1950. Ed è un fatto che il tentativo di creare un’unione politica di stampo federale nei primi anni ‘50 fallì per il voto contrario alla Comunità Europea di Difesa dell’Assemblea Nazionale francese. Ci volle il bypass dell’integrazione economica, avviata con il Trattato di Roma. Ma rimaneva ed era forte la speranza che da essa potesse scaturire un’integrazione anche politica.

Massimo Cacciari Ho scritto un lungo saggio per spiegare che la forma utopica non ha nulla di utopico (con Paolo Prodi, Europa senza utopie). E' prefigurazione dello stato moderno nel suo nesso imprescindibile con la Tecnica (non posso più spiegare in che accezione usi questo termine).

L'Unione europea non era utopia, ma stato di necessità dopo l'ultima Guerra.

Non siamo stati all'altezza del necessario, non dell'utopico.

Virgilio Dastoli Le origini dell’idea (o del sogno) dell’unificazione del continente europeo risalgono al XIV secolo, epoca marcata dalla fine della concezione medioevale del mondo e caratterizzata da idee unitarie piuttosto dinastiche. Si attribuisce al giurista francese Pierre Dubois il primo progetto di creazione dell’unione politica dell’Europa (1305-1307) e dunque due secoli prima della narrazione de L’Utopia da parte di Tommaso Moro.

Da allora e fino alla fine della prima guerra mondiale, ci sono stati ben cento-ottanta progetti di unione che non riguardavano l’ingegneria istituzionale o costituzionale di tipo confederale o federale ma piuttosto l’idea di un’organizzazione pacifica dell’Europa.

La prima guerra mondiale ha marcato la fine della potenza e della posizione predominante dell’Europa e la rottura ideologica con la Russia, divenuta nel 1917 l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

La seconda guerra mondiale ha ulteriormente indebolito il ruolo economico e politico degli Stati europei con la presa di coscienza che l’obiettivo dell’unione europea dovesse essere la conseguenza sia dell’esperienza della guerra che della debolezza dell’Europa di fronte alle due federazioni che costituivano rispettivamente gli USA e l’URSS e più specificatamente di fronte all’egemonia statunitense e all’imperialismo sovietico.

A partire da quel momento si sono sviluppate tre visioni o vie differenti con l’obiettivo di garantire una collaborazione pacifica fra i paesi europei offrendo ai loro popoli nello stesso tempo uno sviluppo armonioso, un’espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta e un miglioramento del tenore di vita (art. 2 Trattato CEE):

1.La via comunitaria o meglio di un’unione sempre più stretta per consentire un graduale trasferimento di compiti dagli Stati nazionali alla Comunità nella prospettiva di realizzare la finalità federale dell’integrazione europea (Dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950 ispirata da Jean Monnet)

2.La via confederale o meglio una collaborazione permanente fra Stati sovrani non solo nei settori economici e sociali ma anche in quelli della sicurezza e della difesa con l’obiettivo di garantire l’indipendenza dell’Europa prima occidentale e poi anche orientale (Charles de Gaulle)

3.La via federalista con la creazione di un’entità politica sovranazionale attraverso un processo democratico-costituente per attribuire al livello federale le sole competenze necessarie per realizzare dei compiti che non avrebbero potuto essere realizzati in modo soddisfacente dagli Stati membri presi isolatamente (Altiero Spinelli).

Contrariamente ad un’opinione diffusa l’obiettivo principale di ciascuna di queste tre visioni era politico prima che economico e gli strumenti (o l’ingegneria) delle istituzioni era al servizio o meglio era strumentale al raggiungimento dell’obiettivo politico.

A partire da quel momento e fino ad oggi il processo di integrazione europea si è sviluppato usando ciascuna delle tre visioni, con una prevalenza per oltre cinquanta anni della via comunitaria lasciando alla via confederale prevalentemente la dimensione della politica estera, della sicurezza e della difesa e scegliendo la via federale quando il raggiungimento di un obiettivo non era possibile attraverso la via comunitaria o confederale come nella dimensione del primato del diritto europeo (la Corte) della democrazia europea (il Parlamento) e della moneta (la BCE).

Durante tutti questi anni si sono andati consolidando cinque elementi essenziali e irreversibili della costruzione europea:

1.La formazione progressiva della coscienza di far parte di una comunità di valori che ci distingue da altre comunità nel mondo

2.La realizzazione di un patrimonio giuridico comune (il cosiddetto acquis communautaire) che incide ormai sul 60-70% delle legislazioni nazionali sia direttamente attraverso i regolamenti che indirettamente attraverso le direttive

3.La formazione di quello che potremmo chiamare un “federalismo giudiziario” con una crescente applicazione a livello nazionale della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea come primaria fonte del diritto

4.La ricerca costante di soluzioni europee a problemi comuni anche se la scelta della via confederale ha mostrato ogni volta che il risultato di questa scelta è stato too late e too little.

5.Last but not least il fatto che, dopo il Brexit, il numero delle cittadine e dei cittadini che considera come possibile o auspicabile l’uscita del suo paese dall’Unione europea è drasticamente diminuito. Fra queste cittadine e questi cittadini una parte prevalente appartiene alla generazione più giovane per la quale la dimensione europea appartiene in modo naturale al loro modo di pensare.

Anche nella vicenda della lotta al coronavirus abbiamo inizialmente assistito al tentativo di dare la prevalenza alla via confederale con la conseguenza che sono prevalsi egoismi e diffidenze progressivamente sostituiti da strumenti comunitari (BEI, SURE) o per ora confederali (MES) o infine federali (BCE) che hanno infine indotto il Consiglio europeo a dare mandato ad una istituzione comunitaria (la Commissione) e non ad un organismo confederale (l’Eurogruppo) per istruire il dossier di uno strumento comunitario (lo European Recovery Fund) che sarà probabilmente fondato su debito pubblico europeo e agganciato ad un bilancio comune più strumento pre-federale che comunitario.

Mi si consenta di concludere su questa domanda che dalla fine della seconda guerra mondiale l’idea di un’Europa (realmente) unita non è stato un sogno e tantomeno un’utopia e che appare molto difficile fare un paragone fra il viaggio immaginario nella fittizia isola-repubblica di Tommaso Moro nel 1516 con il percorso intrapreso da Altiero Spinelli sull’isola di Ventotene nel 1941.

Walter Veltroni Non possiamo permetterci di avere dubbi, in proposito. Il sogno di un’Europa realmente unita, proprio nella curva più drammatica della storia che la nostra generazione abbia mai affrontato, è assolutamente attuale. Deve esserlo. Perché non usciremo dalla guerra contro il Coronavirus, contro questo nemico invisibile e misterioso che sta stravolgendo le nostre vite, e non potremo iniziare a ricostruire a partire dal vero e proprio “anno zero” in cui ci troveremo, se non insieme, senza furbizie e particolarismi, abbandonando ogni forma di egoismo nazionale.

Detto ciò, l’esito non è scontato. Il momento è decisivo, siamo di fronte ad un bivio: l’Unione Europea può dimostrare di essere l’unica possibilità per uscire da questa crisi e per ripartire in modo nuovo – perché è illusorio pensare che tutto possa “tornare come prima” – oppure può fallire l’obiettivo, lasciando purtroppo campo libero a chi si dice convinto della sua inutilità e sembra giocare, per questo, ad un perverso “tanto peggio, tanto meglio”.

È però proprio in una situazione così buia, non sembri un paradosso, che le idee più alte e ambiziose possono trovare gambe per camminare. Certo, è necessario per questo che classi dirigenti degne di tale nome dimostrino di essere in sintonia con lo spirito dei tempi e sappiano fare scelte coraggiose, così come fece la generazione dei padri dell’Europa unita, da De Gasperi a Spinelli, da Adenauer a Schumann e Monnet. Scelte che nell’immediato diano il senso – anche rivedendo meccanismi di decisione inadeguati alla velocità oggi richiesta nel prendere decisioni – che si è compresa la lezione dell’insufficiente risposta data alla crisi economica del 2008-2009, priva di una strategia unitaria e tutta incentrata sulla mera ricetta dell’austerità. E che al tempo stesso siano figlie di una visione più ampia, di uno sguardo capace di arrivare lontano. E questo, per me, significa innanzitutto una frontiera verso la quale procedere, anche ora, proprio ora: gli Stati Uniti d’Europa.

***

2) Il fallimento (sin qui registrato) del progetto politico eurounitario è (principalmente) dovuto a motivi politici contingenti, o è la coerente conseguenza di una crisi culturale o di civiltà?

Massimo Cacciari Non bisogna dimenticare che il grande disegno dell'Unione europea nasce da una grande sconfitta dell'Europa, dal suo suicidio politico. Con grande realismo i "padri fondatori" avevano compreso che soltanto così sarebbe stato possibile "elaborare il lutto" e avere ancora una storia. Il centro di questo disegno non poteva che essere economico - ma sulla base dello sviluppo economico avrebbe dovuto svolgersi anche in una prospettiva di crescente benessere, nel senso classico dell'eudaimonia (che non coincide con il benessere soltanto economico, ma tuttavia lo contiene). Il passaggio tra i due livelli è clamorosamente mancato da una generazione ormai.

Virgilio Dastoli Come ho cercato di spiegare nella risposta alla prima domanda, il progetto euro-unitario non è (ancora?) fallito perché si è sviluppato nel corso degli anni in un patrimonio di realizzazioni (l’acquis communautaire) che garantiscono beni comuni non garantiti dagli Stati nazionali ciascuno per sé, da una Carta dei diritti fondamentali che – allo stato attuale – è il testo più avanzato a livello mondiale di protezione dei diritti avendo superato nella sua applicazione giurisdizionale e nella sua interpretazione i limiti indicati nel suo articolo 51.

Le sfide a cui è chiamata l’Unione europea nel mondo globalizzato, i rischi geopolitici, la messa in discussione del multilateralismo, l’indebolimento dei valori della democrazia e del rispetto della persona umana in altre aree del pianeta hanno riaperto il dibattito sul futuro del progetto europeo e di un modello di civiltà che appare ancora oggi il più avanzato a livello internazionale.

Il successo del progetto europeo, nel senso della realizzazione della sua finalità federale che Jean Monnet volle iscrivere nella Dichiarazione Schuman del 1950 sostituendola al concetto di sovranazionalità, non è garantito perché ogni costruzione umana può fallire. Il successo potrà essere garantito da alcuni atti essenziali che potrei qui sintetizzare in tre aspetti:

1.La “riscoperta” da parte delle tre principali culture politiche europee (cristianesimo, socialismo e liberalismo) della loro dimensione transnazionale (universalismo, internazionalismo e cosmopolitismo)

2.La consapevolezza da parte delle giovanissime generazioni (la post-millennium generation) che hanno scoperto i rischi del degrado del pianeta che le loro proteste debbono tradursi in un impegno collettivo europeo

3.La rivendicazione da parte del Parlamento europeo del ruolo sostanzialmente costituente verso cui su spinto da Altiero Spinelli il 9 luglio 1980

Walter Veltroni Nemmeno in questo momento, che pure potrebbe indurre comprensibilmente a farlo, credo si debba cedere al pessimismo. Per cui no, non credo che limiti e fallimenti fin qui emersi con sin troppa evidenza siano dovuti ad una crisi così profonda da essere non risolvibile. Soprattutto se guardiamo alle nuove generazioni, ci rendiamo conto che l’idea di Europa è entrata a far parte di un sentire comune. È vero, oggi siamo tutti chiusi nelle nostre case e ogni Paese è costretto a vivere ripiegato su se stesso, però è da molto tempo che i ragazzi che prendono un aereo per andare da una parte all’altra del nostro continente non vedono più le frontiere che dividono gli Stati, ma la natura e le opere dell’uomo: vedono le case, le fabbriche, i terreni coltivati, il frutto del suo sforzo per rendere migliore la vita. Chiunque abbia preso parte, ad esempio, ad un programma Erasmus, non ha trovato diffidenza e contrapposizione, ma l’occasione di verificare quanto gli europei siano vicini, come siano simili i loro interessi, le loro insicurezze, le loro speranze. Molti giovani sono cresciuti così e altri potranno domani, magari con modalità cambiate, fare esperienze simili.

E però è vero: dobbiamo fare molta attenzione, dobbiamo assolutamente evitare che i “motivi politici contingenti” traggano ulteriore alimento dalla crisi economica e sociale che seguirà questa terribile pandemia e che sarà tanto più forte quanto meno saranno adeguate le risposte delle istituzioni europee e dei singoli governi.

Se dovessi tentare una sintesi estrema per definire i limiti e i rischi cui mi riferisco, farei ricorso a due termini. Il primo lo abbiamo già menzionato, è “austerità”. Una eccessiva austerità. Per anni, mentre la crisi finanziaria ed economica globale investiva il nostro Continente, la parola d’ordine è stata questa. Non capendo che la rotta che aveva portato a buoni approdi per quanto riguarda il risanamento finanziario dei bilanci pubblici andava cambiata, perché diverse erano diventate le condizioni del mare, perché eravamo nel pieno di una terribile tempesta dal punto di vista sociale e occupazionale. E invece niente: si è voluto continuare con una linea fatta solo di rigore, di numeri e di parametri da rispettare. Si è continuato rigidamente, ostinatamente. Un modo di procedere che James Galbraith, figlio del grande economista John, ha definito con buona efficacia la “mentalità del giocatore d’azzardo”, che anche se perde insiste sullo stesso numero, patologicamente. Poi un cambiamento è finalmente arrivato, si è capito che al rigore si poteva e si doveva accompagnare l’attenzione per la crescita. Sta di fatto che l’atteggiamento complessivo tenuto tanto a lungo, con una visione di corto respiro, non lungimirante, ha portato a dimenticare le ansie e le aspettative delle persone. Che poi sono diventate disillusione e malcontento, se non aperta ostilità, nei confronti dei singoli governi e in particolare delle istituzioni europee, percepite come lontane, distanti dai problemi veri, chiuse in un modo burocratico di pensare e di agire. Ora, per affrontare una situazione ancora più drammatica, che non a caso ha fatto usare a Mario Draghi l’espressione “tragedia biblica”, è fondamentale muoversi in direzione diametralmente opposta e in modo univoco. Insieme e subito.

Il secondo termine è “egoismo”. Per essere più precisi, “egoismo nazionale”. Cosa ben diversa dal legittimo interesse nazionale. Abbiamo già sperimentato l’inutilità, per non dire la pericolosità, delle ricette “sovraniste” su una questione epocale come le migrazioni di massa. Per uscire dalla terribile curva che oggi stiamo affrontando non abbiamo bisogno di chi pensa sia possibile far da soli. Tempo fa un grande cancelliere tedesco, un grande europeista, Helmut Schmidt, disse: “Se vogliamo avere la speranza di mantenere un significato per il mondo, possiamo farlo solo in comune. Infatti come singoli Stati – in quanto Francia, Italia, Germania o in quanto Polonia, Olanda, Danimarca o Grecia – alla fine potremmo essere misurati non più in percentuali, ma solo in millesimi”. Era vero ieri. Lo è ancora di più oggi. Nessuno si salverà da solo. Nessuno potrà contare, e ricostruire quel che si deve, se non insieme agli altri.

***

3) Se è vero che l’incontro dei popoli ha per lo più avuto inizio attraverso l’organizzazione dello scambio commerciale e la creazione dei corrispondenti istituti giuridici, non vi sembra che in Europa (ormai da tempo stabilizzata ai limiti di quello stadio minimo) sia effettivamente mancata, nel disegno politico delle classi dirigenti, un’adeguata elaborazione di un ethos o di prassi pedagogiche e progressive (tipiche della mentalità utopistica) necessarie a dar vita a un’effettiva koiné culturale e politica oltre l’homo oeconomicus ?

Giuliano Amato La speranza fu a lungo alimentata dall’andamento delle cose. Mentre si veniva realizzando il mercato comune, sulle radici non solo economiche, ma culturali dell’(allora) Comunità presero infatti a crescere i germogli di un’integrazione ben più profonda: dai diritti individuali riconosciuti dalla Corte di Giustizia Europea sulla base non solo del Trattato, ma delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, sino all’elezione popolare diretta del Parlamento europeo.

Se ci chiediamo oggi perché quella speranza è divenuta, a dir poco, molto, molto più fioca, troviamo due spiegazioni nei fatti che sono poi intervenuti (e sui quali qui non c’è tempo di soffermarsi). La crescita della ever closer integration si era avvalsa di due circostanze concomitanti: la prima fu il perdurare, nelle prime generazioni che si susseguirono nei decenni di avvio della vita comunitaria, della spinta razionale ed emotiva a favore dell’unità e contro le divisioni foriere di ciò che mai più si doveva ripetere; la seconda fu la percezione diffusa della Comunità come fonte dei benefici che effettivamente ne stavano venendo, da quelli dell’economia integrata ai nuovi diritti.

Ebbene, col passare del tempo, da un lato la spinta iniziale è venuta sbiadendo nelle generazioni successive, quelle nate nel dopoguerra e per le quali l’Europa non era più una conquista necessaria per difendere la vita propria e dei propri cari, era ormai un dato di fatto; dall’altro questo dato di fatto veniva a quel punto valutato in base ai benefici che era in grado di fornire e i benefici, quelli collocati nella dimensione economica della nostra vita comune, hanno preso a scemare. Qui qualcuno potrebbe dire che è stato allora il bypass a portarci fuori strada. Ma sarebbe facile replicare che, bruciata la Cee, altre strade, oltre a quella concretamente battuta, negli anni cinquanta non ci furono.

Certo si è che i fattori culturali, io direi addirittura di civiltà, che sorreggevano il disegno hanno contato sempre di meno, mentre quelli legati alla convenienza hanno contato sempre di più, portando a fratture profonde fra i paesi – le convenienze dei nordici non sono le stesse dei meridionali – e a una crescente diffidenza verso l’integrazione, nell’aspettativa degli uni che possa essere a vantaggio soltanto degli altri. È il punto a cui siamo.

Massimo Cacciari Ma è proprio la comprensione degli interessi dell'homo oeconomicus a essere mancata! Senza la loro tutela il resto è chiacchiera impotente. I "valori" della democrazia valgono effettivamente, cioè hanno valore, pesano, contano per l'homo democraticus solo fino a quando si sperimentano "buoni" per l'homo oeconomicus. La distinzione tra i due è da anime belle. L'Europa attuale, i suoi leader, lo sappiano – e invece di riempirci di vacue retoriche approntino finalmente politiche di autentica convergenza nelle strategie fiscali e sociali, una strategia comune di ricostruzione dopo la catastrofe del corona-virus, una politica estera europea. Ma forse ormai la deriva della decadenza di idea, ruolo, significato dell'Europa nel mondo globale è inarrestabile.

E i diversi staterelli saranno costretti a correre alle corti di questo o quell'Impero a implorare protezione...

Virgilio Dastoli L’incontro tra i popoli europei della prima comunità europea è avvenuto con la messa in comune della produzione del carbone e dell’acciaio che erano state all’origine di due guerre mondiali, i trattati di Roma non avevano come solo obiettivo di creare un istituto giuridico per l’organizzazione di scambi commerciali ma di instaurare un mercato comune che non si limitava a dare vita ad una comunità tariffaria, ad una comunità doganale e successivamente ad una unione doganale ma ad una comunità caratterizzata dalla libera circolazione di persone (fin dall’inizio fu attuata la libera circolazione dei lavoratori dipendenti), di beni e di servizi.

Da allora in poi la Comunità prima e l’Unione poi non si è limitata a stabilizzare i limiti di uno stadio minimo ma ha sviluppato nel corso dei decenni nuove politiche – al di là del mercato comune (diventato poi mercato unico) e della politica agricola comune e della politica dei trasporti – nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, del riavvicinamento delle legislazioni, della politica sociale (con l’obiettivo di dare applicazione al Pilastro Sociale di Göteborg), della protezione dei consumatori, della coesione economica, sociale e territoriale, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dell’ambiente.

Un ethos comune e una koinè culturale si sono sviluppate intorno alla comunità di diritto e la koinè politica si è sviluppata dal 1979 intorno alle elezioni europee e all’embrione dei partiti politici europei insieme al dialogo con i parlamenti nazionali e all’estensione di una rete sempre più ampia di organizzazioni della società civile europea intorno alle politiche comuni e dunque al di là dell’homo oeconomicus, una dimensione che non può essere tuttavia un concetto astratto ma deve essere arricchito a livello europeo da beni comuni che non possono essere (più) garantiti dagli Stati ciascuno per sé. Se homo oeconomicus vuol dire razionalità, la razionalità deve spingerlo a condividere la ragione della dimensione europea contro l’irrazionalità del nazionalismo.

Walter Veltroni Sì, sarebbe servito di più. Serve di più. Per troppo tempo è come se ci si fosse adagiati su quel che si era riusciti a conquistare. Non poco, ma ben lontano dall’essere sufficiente. Da quant’è che lo diciamo? Lo abbiamo ripetuto all’infinito: non basta la moneta unica, non bastano i mercati, non possono essere gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie a unire i nostri popoli, serve l’unità di un’Europa politica, di un’Europa forte e autorevole sulla scena internazionale, di un’Europa che abbia un’“anima”. Sono tutte cose che ora, per via del Coronavirus, devono giocoforza passare in secondo piano? No, al contrario. Qualche giorno fa un altro grandissimo europeista, Jacques Delors, ha detto che in questo momento un “pericolo mortale” per l’Europa è rappresentato dalla “mancanza di solidarietà”. Ecco, io credo che la parola – beninteso, con tutte le sue concrete applicazioni e conseguenze – da mettere al centro di ogni confronto, di ogni iniziativa, di ogni scelta comune da compiere a livello europeo sia proprio questa: “solidarietà”. C’è da augurarsi che tutti i protagonisti chiamati a decidere del nostro futuro siano all’altezza di questo compito, che è davvero storico.

***

4) Una più larga e diffusa penetrazione della cultura dei diritti della persona (oltre i limiti strutturali delle competenze proprie dell’Unione, e secondo il modello del Consiglio d’Europa e della Corte di Strasburgo) può ritenersi il possibile punto di partenza per la realizzazione di un rinnovato ‘esperanto’ europeo, fondato sul riconoscimento della sovranità della ‘persona’, da cui muovere per una ‘ricostruzione’ democratica delle sue istituzioni?

Giuliano Amato È, questo punto, il melanconico approdo finale? Non lo penso affatto, penso che sia l’approdo più prevedibile per una parte almeno delle generazioni che oggi prevalgono nella determinazione delle scelte europee. Ma non è l’approdo delle generazioni che stanno arrivando e che hanno, verso l’Europa e non solo, posizioni diverse e nell’insieme assai meno chiuse.

Le generazioni oggi prevalenti, che in altra occasione ho definito generazioni di mezzo, non hanno né la forte spinta europeistica di quelle le avevano precedute, né la formazione e la vera e propria cultura dell’europeismo che hanno i più giovani. Non è un caso che in tutti i paesi, Italia compresa, Eurobarometro riscontri il favore più alto per l’Europa nella fascia d’età che dai 16 arriva ai 24 anni. È a quell’età che si è attenti all’ingiustizia verso gli altri non meno che a quella verso sé stessi; che si ha, magari attraverso il solo smartphone, un occhio sul mondo e una percezione di esso poco attenta ai confini nazionali che i più vecchi proprio non hanno; che si sono frequentate scuole nelle quali la diversità di etnia o di religione apparteneva alla normalità e non alla sgradita eccezione; che si hanno priorità per il futuro che esigono naturalmente e inevitabilmente più Europa, a partire dal contrasto al cambiamento climatico.

È dunque solo una questione di tempo. Quando saranno questi giovani ad avere le leve, per taluni la leva del proprio voto per altri quelle che la loro cittadinanza attiva potrà portare con sé, il discorso non sarà magari quello del vecchio europeismo, perché non si torna mai indietro, ma sarà nuovamente sul percorso dell’integrazione. Certo, bisogna che il tempo ci sia e che le generazioni attuali non portino le attuali fratture al punto di rottura. Il rischio c’è, forse meno di quanto sembri sul terreno delle fratture economiche (di cui si parla molto, ma su cui tanti compromessi sono possibili), di più, invece, su quello dei valori, del rispetto dei diritti, della rule of law, dell’indipendenza dei giudici. Non a caso è questo il terreno del conflitto instaurato dalla Commissione con Polonia e Ungheria, già segnato da decisioni “cautelari” della Corte di Giustizia e solcato dai forti sentimenti nazionalistici dei due paesi. Sono sentimenti, questi, sui quali il conflitto non induce a transigere, ma anzi li rafforza in nome di una difesa non negoziabile della propria identità. E solo l’intelligenza della leadership, in primo luogo di quella nazionalista dei due paesi, la sua capacità di non gonfiare l’onda, ma di farsi guidare da una realistica analisi dei costi e dei benefici può evitare che alla rottura si arrivi.

C’è comunque un dato, che è di estrema importanza. Se anche a una rottura qui si arrivasse, questa non lacererebbe il tessuto dell’Unione, ma non porterebbe a nulla più che all’uscita di uno, due Stati membri. Un risultato grave, certo, ma di contro ci sarebbe – e non v’è motivo di dubitarne – la permanenza di tutti gli altri nella perdurante fedeltà a quella rule of law, rinnegata solo dai fuoriusciti.

Risulterebbe così, in modo trasparente, che a fare da collante del tessuto europeo è rimasta, nonostante tutto, quella cultura dei diritti, così profondamente radicata nella plurisecolare formazione della nostra civiltà, dalle prime tracce nel Medio Evo, a Grozio, al costituzionalismo del tardo Settecento. Di essa, nei decenni in cui abbiamo costruito i pilastri della nostra unità, si è fatto uso con tutta la saggezza necessaria a riconoscere anche le buone ragioni delle stesse diversità, che a tale unità stavano concorrendo. Ed elasticamente si è lasciato spazio ai “margini di apprezzamento” delle singole comunità nazionali su temi eticamente controversi come, ad esempio, il ricorso alla fecondazione eterologa, la maternità surrogata, il suicidio assistito, il matrimonio degli omosessuali. Ma è rimasto fermo e inderogabile per tutti che chi denuncia un sopruso non può essere punito, chi porta un velo non può essere costretto a rinunciarvi, chi ha una pelle di colore diverso non può essere discriminato, chi ha bisogno di assistenza sanitaria non può esserne privato, chi ricorre a un giudice per far valere i suoi diritti deve trovarsi di fronte un giudice indipendente e imparziale, al riparo dalle esorbitanze e dalle pressioni della maggioranza.

Sì, è vero, è proprio questo – come voi scrivete nella vostra domanda – il punto di partenza per la realizzazione di un rinnovato esperanto europeo. È un esperanto che può essersi annebbiato nella coscienza delle generazioni di mezzo. Ma è quello che unisce le generazioni più giovani, che sono e si sentono più europeiste in primo luogo nel comune sentimento del rispetto dei diritti. E’ questa la prima ragione per la quale l’Europa è ancora nel nostro futuro.

Virgilio Dastoli Come ho già detto in precedenza, la cultura dei diritti della persona è parte integrante della Carta dei diritti fondamentali con una collocazione sistemica della dignità umana che non è solo il primo articolo della Carta ma è un intero capo che si compone di una disposizione di carattere generale e di quattro specifiche concretizzazioni. La Carta, inoltre, ha abbandonato la tradizionale distinzione fra diritti civili, politici, economici e sociali ordinando le situazioni giuridiche soggettive (relative nella maggior parte dei casi alla persona umana e non solo alle cittadine e ai cittadini dell’Unione) intorno ai valori fondamentali “indivisibili e universali”: dignità, libertà, eguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia.

Ciò naturalmente non basta se non ci sarà una nuova partenza o non si avvierà una iniziativa – che noi federalisti riteniamo debba essere costituente – che abbia al centro quattro elementi:

1.Una vera democrazia europea con un governo dotato di poteri limitati ma reali davanti ad un Parlamento a cui riconoscere la pienezza dei poteri politici, legislativi e di bilancio insieme al trasferimento all’Unione europea di competenze che sfuggono alla capacità d’azione 2.L’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali con un comune lavoro della Corte di Giustizia dell’Unione europea e della Corte dei diritti

3.La creazione di un ricorso specifico sui diritti fondamentali davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea che si ispiri al recurso de amparo spagnolo e al Bundesverfassungsbeschwerde tedesco

4.La modifica dell’art. 7 del Trattato di Lisbona sulla protezione del rule of Law rafforzando il ruolo dell’Agenzia di Vienna dei diritti fondamentali, creando una commissione di esperti indipendenti come la Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa (potremmo chiamarla Commissione di Treviri non perché vi è nato Karl Marx ma perché lì vi è la sede dell’Accademia del diritto europeo) e, soprattutto, sottraendo al giudizio politicamente arbitrario e unanime del Consiglio europeo il potere di decidere se uno Stato membro viola i valori fondamentali dell’Unione europea (dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani compresi i diritti di persone appartenenti a minoranze) affidandolo alla Corte di Giustizia.

Walter Veltroni Su un piano ideale e culturale, intenso nel senso più ampio, “l’anima” dell’Europa di cui parlavamo potrà crescere solo grazie alle persone, agli individui, a cittadini europei consapevoli dei propri diritti come dei propri doveri, a ragazzi che sappiano coltivare le proprie legittime aspirazioni senza dimenticare mai che insieme all’“io” conta il “noi” e che le due dimensioni possono convivere, e anzi alimentarsi l’una con l’altra. Questo, però, potrà avvenire solo se i popoli e le persone torneranno a considerare l’Europa, l’Unione, utile per risolvere i loro problemi, invece di un’entità fredda ossessionata dalla regolamentazione minuziosa di materie del tutto marginali. Insomma, non costruiremo la nuova Europa se i suoi cittadini non avranno trovato le motivazioni per ricominciare ad amarla e a pensare che è il nostro destino comune. A pensare che “non è un luogo, ma un’idea”, come ha detto una volta Bernard-Henri Lévy. È qui che si apre un grande spazio per una politica “alta”. Che ci rimetta con la testa in su e con i piedi per terra. Che recuperi il giusto ordine: sono le politiche economiche che devono essere al servizio delle comunità e degli ideali, non il contrario. Contano le persone in carne e ossa, le loro aspettative, i loro bisogni, non i numeri, i parametri, i protocolli e le procedure da seguire costi quel che costi.

Va cambiata, allora, la situazione per cui, come ha ammonito qualche tempo fa Papa Francesco, qualunque dibattito si riduce facilmente ad una questione di cifre. “Non ci sono i cittadini”, ha detto Francesco, “ci sono i voti. Non ci sono i migranti, ci sono le quote. Non ci sono i lavoratori, ci sono gli indicatori economici. Non ci sono i poveri, ci sono le soglie di povertà”. Di nuovo: tutto questo, con la “guerra” alla quale ci ha costretti la pandemia del Coronavirus, è meno vero oggi rispetto a ieri? Ancora una volta: no, al contrario. In un tempo che dovrà essere di ricostruzione, duro e complesso come quello alla fine della guerra settantacinque anni fa, al centro dovranno esserci proprio le persone, i cittadini, i loro diritti. E questo, solo per richiamare i “titoli” del gigantesco impegno che ci attende, significa innanzitutto lavoro, significa creare le condizioni di una nuova fase dello sviluppo italiano europeo fondato su ambiente, sapere, infrastrutture materiali e digitali, seguendo una visione strategica e moderna di ciò che dovrà nascere una volta usciti da questa crisi.

4. Le conclusioni

Il dialogo sembra aver posto in chiara evidenza, sia pure nei suoi inevitabili aspetti contraddittori, il fondamento storicamente oggettivo dell’idea eurounitaria. Non si trattò di un’utopia; e non lo fu sin dall’origine.

Virgilio Dastoli ha opportunamente ricordato come l’idea e i progetti di un’Europa unita fossero apparsi, sulla scena della storia, ben prima che Tommaso Moro conferisse universale visibilità alla letteratura politica di carattere utopistico.

Più radicalmente, Massimo Cacciari ha sottolineato come la stessa forma utopica non avesse, in sé, nulla di utopico, consistendo, nell’epoca in cui fu concepita, in una prefigurazione dello stato moderno nel suo nesso imprescindibile con la ‘Tecnica’.

Come la Shoah non sorse dal nulla, neppure dal nulla erano venuti, come invita a considerare Giuliano Amato, gli ideali dei diritti della persona, della democrazia liberale, degli stili di vita e delle tradizioni comuni dei popoli europei.

Neppure intrinsecamente o riduttivamente commerciale, o economica, era stata l’idea dei dirigenti politici dell’ultimo dopoguerra, allorché posero le basi della condivisione di beni che nessuno Stato avrebbe potuto garantirsi da solo: si trattava – come opportunamente ricorda Massimo Cacciari – di ‘elaborare il lutto’ di quel suicidio politico dei paesi europei che la seconda guerra mondiale aveva posto sotto gli occhi di tutti, e di prefigurare uno sviluppo comune destinato (con caratteri di necessità) a svolgersi in una prospettiva di benessere anche (ma non solo) economico; una eudaimonia, nel senso classico, da inverare secondo le linee di un autentico progetto politico.

Le forme e le tecniche attraverso le quali quel progetto andò concretamente articolandosi, sin dagli anni ’50, sono state ben ricordate da Virgilio Dastoli, là dove ha distinto la via ‘comunitaria’ da quella ‘confederale’, e quest’ultima da quella ‘federalista’: soluzioni, tutte, variamente sperimentate e collaudate nel tempo, o anche contestualmente, per la accorta realizzazione delle diverse finalità politiche.

Le ragioni dell’inziale successo di quelle spinte unitarie sono state esemplarmente messe in evidenza da Giuliano Amato: la crescita della ever closed integration si era avvalsa di due circostanze concomitanti: il perdurare, nelle prime generazioni che si susseguirono nei decenni di avvio della vita comunitaria, della spinta razionale ed emotiva a favore dell’unità e contro le divisioni che avevano condotto all’orrore della guerra e, insieme, la diffusa percezione della comunità come fonte di quei benefici che, effettivamente, l’economia, integrata ai nuovi diritti, stava concretamente realizzando.

Il declino di quella spinta iniziale è stata la responsabilità ‘storica’ delle generazioni successive (le generazioni di mezzo significativamente richiamate da Giuliano Amato).

Si finì col concepire l’idea dell’Europa, e la valutazione del suo rilievo, in base ai benefici materiali che le istituzioni continentali erano in grado di fornire e che nel tempo venivano scemando.

I fattori culturali e di civiltà che sorreggevano il disegno originario finirono col contare sempre meno, mentre quelli legati alla convenienza hanno contato sempre di più, provocando fratture profonde tra i paesi (le convenienze di quelli del Nord rispetto a quelli del Sud) e una crescente diffidenza verso l’integrazione.

La sconsiderata separazione tra i due livelli (quello economico e quello più genericamente civile e politico) fu il segno di una grave falsificazione culturale: quella per cui la vicenda dell’homo oeconomicus potesse realmente essere concepita senza la congiunta e indissolubile considerazione delle esigenze dell’homo democraticus (e viceversa).

Una distinzione di livelli che Massimo Cacciari, rinverdendo una classica definizione hegeliana, riconduce all’attitudine da ‘anima bella’ di quanti, irresponsabilmente, vi credettero.

È qui, convergono condivisibilmente tutti gli interlocutori, che s’incrina (forse inarrestabilmente) la possibilità stessa del progetto europeo.

Fuori da ogni fumosa astrattezza retorica, Walter Veltroni individua con chiarezza il significato di quello smarrimento dell’anima europea: l’oblio della solidarietà, la prepotente affermazione delle convenienze e degli egoismi nazionali, il freddo rigore dell’austerità a dispetto delle ragioni della persona. In breve, la sostituzione, con il linguaggio del calcolo (economico), del racconto della storia (o delle storie) di vita delle persone e delle comunità. L’indefinita sostituibilità simbolica (propria delle valute e del denaro) contro la singolarità del valore e del senso.

Richiamando opportunamente le parole di Papa Francesco, Walter Veltroni ci ricorda come, su questo piano, qualunque dibattito si riduce facilmente a una questione di cifre: “non ci sono i cittadini, ci sono i voti. Non ci sono i migranti, ci sono le quote. Non ci sono i lavoratori, ci sono gli indicatori economici. Non ci sono i poveri, ci sono le soglie di povertà”.

Sembrano risuonare, tra questi accenti accorati, gli echi, ovviamente declinati secondo le sfumature e le diverse sensibilità del nostro tempo, di quell’opposizione tra ‘socialismo e barbarie’ che già incontrammo all’esordio del discorso qui compiuto, e che animò con vigore la riflessione politica del primo Novecento.

L’isolamento dell’aspetto economico da quello politico-culturale deve dunque porsi all'origine della decadenza dell'Europa unita come idea politica fondante, al punto da prefigurare (da parte di Massimo Cacciari), all’indomani del fallimento, un possibile futuro di subordinazione politica (o di ‘infeudazione’) di ciascun singolo Stato europeo ai grandi Imperi economici contemporanei.

La sconsolata tonalità pessimistica della ragione (pure riconoscibile nel discorso asciutto e crudo di Massimo Cacciari) non manca, tuttavia, di alimentare il suo naturale contrappunto dispiegato dall’ottimismo della volontà.

Con singolare consonanza, l’idea che prende forma nel discorso condotto in fine dai protagonisti del dialogo sembra condensarsi nel riconoscimento delle incoraggianti prassi delle più giovani generazioni (la ‘generazione Erasmus’ o la post-millennium generation) che, favorite dalle più ampie opportunità della comunicazione tecnologica o dalla facilitazione dei trasporti, hanno sperimentato e scoperto, con immediatezza, l’effettiva vicinanza dei popoli europei, la similitudine dei loro interessi, le insicurezze e le speranze comuni, ma anche i rischi del degrado del pianeta e la necessità che la protesta abbia a tradursi in un impegno collettivo necessariamente condiviso.

Sta tutta nelle mani, e nelle gravissime responsabilità delle attuali classi dirigenti, la scelta (perché di una scelta non necessitata si tratta) di deludere o meno quelle legittime attese.

Accanto alla fiducia riposta nello sguardo ‘largo’ delle più giovani generazioni, il dialogo degli interlocutori ha quindi rinvenuto il solido (e mai venuto meno) sostegno offerto dalla protezione, assicurata dalle istituzioni giudiziarie europee, dei diritti della persona.

Qui – è significativamente la parola del giudice costituzionale (e dunque di Giuliano Amato) a indicarcelo - risulta in modo trasparente come a fare da collante del tessuto europeo sia rimasta, nonostante tutto, quella cultura dei diritti, così profondamente radicata nella plurisecolare formazione della nostra civiltà, dalle prime tracce nel Medio Evo, a Grozio, al costituzionalismo del tardo Settecento.

Di quella cultura, nei vari decenni in cui abbiamo costruito i pilastri della nostra unità, si è fatto uso con tutta la saggezza necessaria a riconoscere anche le buone ragioni delle stesse diversità, che a tale unità stavano concorrendo.

E quando, elasticamente, si è lasciato spazio ai “margini di apprezzamento” delle singole comunità nazionali su temi eticamente controversi (come, ad esempio, il ricorso alla fecondazione eterologa, la maternità surrogata, il suicidio assistito, il matrimonio degli omosessuali), è comunque “rimasto fermo e inderogabile per tutti che chi denuncia un sopruso non può essere punito, chi porta un velo non può essere costretto a rinunciarvi, chi ha una pelle di colore diverso non può essere discriminato, chi ha bisogno di assistenza sanitaria non può esserne privato, chi ricorre a un giudice per far valere i suoi diritti deve trovarsi di fronte un giudice indipendente e imparziale, al riparo dalle esorbitanze e dalle pressioni della maggioranza”.

L’Europa dei giovani e del diritto, potrebbe dunque sintetizzarsi, volendo cedere alla banalità di uno slogan, la capacità di vincere l’angoscia del pessimismo e la sollecitazione della speranza.

Chi scrive è un uomo nato nella prima metà degli anni ’60 e appartiene, dunque, per ragioni anagrafiche, a quelle ‘generazioni di mezzo’ che hanno contratto, con l’idea dell’unione dei popoli europei, debiti ineludibili.

E tuttavia, qualcosa sembra ancora potersi strappare all’avidità del tempo, prima che la desolazione induca a intonare, in un ideale solco gaberiano, il canto della sconfitta della propria generazione.

L’ultimo lascito possibile, che un giurista ancora sogna di permettersi per i giovani del tempo a venire, vive dell’idea del riscatto dell’antica umiltà del diritto, come ‘arte dell’incontro’: la reciproca capacità di dare e di ricevere, il coraggio di coltivare, accanto alla necessaria preoccupazione per gli erramenti del sé, il desiderio, inestinguibile, per la cura dell’altro, come del misterioso, e sempre inconsapevole, custode del senso della vita.

Marco Dell’Utri

And then Add to Home Screen.

And then Add to Home Screen.